|

| John Everett Millais. La mort d'Ophélie. 1852 |

LES MODERNITÉS ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES À L'ÈRE DE L'ANUS MUNDI (2)

LE SYMBOLISME

Nous désignons par le terme d'Anus Mundi, terme utilisé

à Auschwitz, la période de régression de la civilisation

occidentale entre 1860 et 1945 (80 ans) qui sépare les dé-

buts de la Guerre de Sécession et la fin de la Seconde

Guerre mondiale.

Lorsque Émile Zola écrivit dans sa critique

d’art que «Gustave Moreau s’est lancé

dans le symbolisme», ce n’était sûrement pas pour l’en

féliciter. Le mouvement naturaliste n’éprouvait aucune sympathie pour le

mouvement symboliste qui représentait tout ce qu’il méprisait. Cette tendance –

le symbolisme - «s’opposant au réalisme

et aussi à l’impressionnisme qui en est l’expression suprême (les

impressionnistes disent mieux voir la nature telle qu’elle est réellement que

ne font les réalistes de l’école de Courbet), elle présente des princesses de

rêve et des chevaliers de légende errant dans des parcs mystérieux parmi des

hippogriffes et des chimères, des paysans extatiques priant au milieu de landes

embrunées, des filles-fleurs dansant sur des prairies émaillées, des barques

montées par des personnages nimbés voguant sur des lacs irréels, des paysages

d’îles bienheureuses, des pastorales bibliques ou exotiques, des scènes de

mystères orphiques ou chrétiens. Le tout chargé d’intentions, dominé aussi par

le souci, alors assez nouveau, du “décoratif”».

Si l’on se rappelle cette binarité dont nous avons parlée dans le sous-chapitre

précédent, le symbolisme appartiendrait au courant d’art porté par l’émotion et

l’ornementation, comme le Baroque ou le Romantisme. On le retrouve partout en Occident, sous des expériences

formelles davantage diversifiées que le réalisme et le naturalisme.

|

| J. W. Waterhouse. The Lady of Shallot 1888. |

On peut affirmer sans trop soulever de houles

que la première forme du symbolisme est apparue en  Angleterre avec le courant

dit des Préraphaélites. Ce courant

artistique avait ses théoriciens et ses praticiens. Comme les réalistes et les

naturalistes, préraphaélites et symbolistes réagissaient contre la seconde

Révolution industrielle du milieu du XIXe siècle. Ils réagissaient, mais en faisant

la promotion d’autres valeurs et références stylistiques que les premiers.

L’esprit symboliste combattit contre ce «caractère

presque exclusivement utilitaire et pratique de la nouvelle civilisation

industrielle, qui n’avait pas eu de précédent, [et commençait] vers la fin du XIXe siècle à inquiéter

sérieusement quelques réformateurs. Ces hommes, John Ruskin (1819-1900),

Matthew Arnold (1822-1888) et William Morris (1834-1896) apparurent tous en

Grande-Bretagne, le premier pays qui ait vu le triomphe de l’industrialisme.

Ils virent que la nouvelle abondance et le nouveau confort pourvoyaient de plus

en plus aux besoins prosaïques, pratiques et terre-à-terre des hommes et des

femmes, dépouillaient la vie en ce monde de quelque chose de sa saveur, au

moment même où de plus en plus de gens mettaient tous leurs espoirs dans cette

existence temporelle. Ces espoirs mêmes séchaient sur pied. Avec le

développement du machinisme et la multiplication des produits et des services,

le travail, pour l’homme et la femme du commun, devenait moins intéressant et

moins attrayant. L’amour du travail pour le travail, pour ses produits directs,

diminuait en même temps que la capacité pour les spectateurs de contempler avec

joie les résultats d’un bon travail».

Ruskin et Morris étaient peintres, poètes, esthètes, critiques d’art,

philosophes sociaux. Ils n’étaient pas moins critiques de la société

industrielle et capitaliste que Courbet ou Zola, mais au lieu de regarder le présent

en pleine figure, ils détournaient le regard vers le passé. Ils idéalisaient un

Moyen Âge qui avait peu à voir avec la société féodale. Plus précisément, ils

pensaient rajouter un peu de vie dans un monde déshydraté en insérant des

valeurs nobles dans une société bourgeoise, «car lancer l’anathème contre la civilisation des machines, contre le

capitalisme industriel, contre les structures fondées sur la concurrence et la

compétition - outils majeurs de la “grande puissance de l’Europe moderne”

disait W. Morris - ce sera toujours “aller à contre-courant”. Tout ceci est

vrai - Barthes, transparent, accuse : “Il est aucun discours avec lequel

l’argent soit compatible.” Il est d’autant plus absurde de voir les livres de

Ruskin se vendre très chers. Car leur imprimeur G. Allen les fait exécuter

“loin des usines inesthétiques, au milieu des champs de fleurs”. On dit même

que ces précieux livres n’étaient jamais expédiés par chemin de fer, aucun

“objet de laideur” ne devant “participer à leur diffusion”. Il y a néanmoins,

entre le programme des esthéticiens et celui des esthètes, des rencontres

imprévues, sinon, des uns sur les autres, des effets inattendus. Ruskin et

William Morris, pour avoir recommandé l’insertion de l’art à tous les paliers

de la vie en arrivèrent à voir se promener en plein jour et au plein cœur de

Londres “des jeunes filles vêtues de costumes du Moyen Âge” et, au cours de

certaines soirées, “ces mêmes femmes apparaître dans des robes copiées d’après

d’anciens tableaux, avec des lys dans les cheveux”».

Ce retour au symboles médiévaux occupait une place importante dans leur

réformisme socialiste, la question demeurant comment opérer cette synthèse

impossible. «Comment donc [ce] socialisme esthétique va-t-il concilier sa

“haine de la civilisation moderne” et le projet “d’offrir au travailleur une

vie à laquelle la perception de la beauté, c’est-à-dire la jouissance du

plaisir véritable, apparaîtra aussi nécessaire que le pain quotidien”? Comment

va-t-il concilier une opération de rénovation, sa foi dans le Moyen Âge et son

hostilité à la machine? Il est des contradictions qu’il faut pouvoir assumer.

Lorsqu’on l’on ose penser. Et créer. À la fois. Simultanément. L’un dans

l’autre».

Angleterre avec le courant

dit des Préraphaélites. Ce courant

artistique avait ses théoriciens et ses praticiens. Comme les réalistes et les

naturalistes, préraphaélites et symbolistes réagissaient contre la seconde

Révolution industrielle du milieu du XIXe siècle. Ils réagissaient, mais en faisant

la promotion d’autres valeurs et références stylistiques que les premiers.

L’esprit symboliste combattit contre ce «caractère

presque exclusivement utilitaire et pratique de la nouvelle civilisation

industrielle, qui n’avait pas eu de précédent, [et commençait] vers la fin du XIXe siècle à inquiéter

sérieusement quelques réformateurs. Ces hommes, John Ruskin (1819-1900),

Matthew Arnold (1822-1888) et William Morris (1834-1896) apparurent tous en

Grande-Bretagne, le premier pays qui ait vu le triomphe de l’industrialisme.

Ils virent que la nouvelle abondance et le nouveau confort pourvoyaient de plus

en plus aux besoins prosaïques, pratiques et terre-à-terre des hommes et des

femmes, dépouillaient la vie en ce monde de quelque chose de sa saveur, au

moment même où de plus en plus de gens mettaient tous leurs espoirs dans cette

existence temporelle. Ces espoirs mêmes séchaient sur pied. Avec le

développement du machinisme et la multiplication des produits et des services,

le travail, pour l’homme et la femme du commun, devenait moins intéressant et

moins attrayant. L’amour du travail pour le travail, pour ses produits directs,

diminuait en même temps que la capacité pour les spectateurs de contempler avec

joie les résultats d’un bon travail».

Ruskin et Morris étaient peintres, poètes, esthètes, critiques d’art,

philosophes sociaux. Ils n’étaient pas moins critiques de la société

industrielle et capitaliste que Courbet ou Zola, mais au lieu de regarder le présent

en pleine figure, ils détournaient le regard vers le passé. Ils idéalisaient un

Moyen Âge qui avait peu à voir avec la société féodale. Plus précisément, ils

pensaient rajouter un peu de vie dans un monde déshydraté en insérant des

valeurs nobles dans une société bourgeoise, «car lancer l’anathème contre la civilisation des machines, contre le

capitalisme industriel, contre les structures fondées sur la concurrence et la

compétition - outils majeurs de la “grande puissance de l’Europe moderne”

disait W. Morris - ce sera toujours “aller à contre-courant”. Tout ceci est

vrai - Barthes, transparent, accuse : “Il est aucun discours avec lequel

l’argent soit compatible.” Il est d’autant plus absurde de voir les livres de

Ruskin se vendre très chers. Car leur imprimeur G. Allen les fait exécuter

“loin des usines inesthétiques, au milieu des champs de fleurs”. On dit même

que ces précieux livres n’étaient jamais expédiés par chemin de fer, aucun

“objet de laideur” ne devant “participer à leur diffusion”. Il y a néanmoins,

entre le programme des esthéticiens et celui des esthètes, des rencontres

imprévues, sinon, des uns sur les autres, des effets inattendus. Ruskin et

William Morris, pour avoir recommandé l’insertion de l’art à tous les paliers

de la vie en arrivèrent à voir se promener en plein jour et au plein cœur de

Londres “des jeunes filles vêtues de costumes du Moyen Âge” et, au cours de

certaines soirées, “ces mêmes femmes apparaître dans des robes copiées d’après

d’anciens tableaux, avec des lys dans les cheveux”».

Ce retour au symboles médiévaux occupait une place importante dans leur

réformisme socialiste, la question demeurant comment opérer cette synthèse

impossible. «Comment donc [ce] socialisme esthétique va-t-il concilier sa

“haine de la civilisation moderne” et le projet “d’offrir au travailleur une

vie à laquelle la perception de la beauté, c’est-à-dire la jouissance du

plaisir véritable, apparaîtra aussi nécessaire que le pain quotidien”? Comment

va-t-il concilier une opération de rénovation, sa foi dans le Moyen Âge et son

hostilité à la machine? Il est des contradictions qu’il faut pouvoir assumer.

Lorsqu’on l’on ose penser. Et créer. À la fois. Simultanément. L’un dans

l’autre».

|

| Waterhouse. La Belle Dame sans Merci 1893 |

Il fallait beaucoup d’imagination pour penser

qu’une telle synthèse fût réalisable par les arts, la poésie et une

transformation de l’Être en soi au point que la jouissance du plaisir puisse

devenir aussi nécessaire que le travail et le pain quotidien. Ruskin et Morris

étaient de grands utopistes. Comme le rappelle Alberto Manguel, ce furent les «pré-raphaélites, qui ont introduit [la

notion] d’anachronisme»,

non tant dans les considérations historiennes que dans la célébration

quotidienne de la vie qu’ils souhaitaient. Partis d’un archaïsme appelé à se

diffuser partout en Occident au cours des années à venir, l’anachronisme

consistait à trahir ce même Moyen Âge qu’ils entendaient ramener à la vie par

des manifestations poétiques, dramatiques et artistiques. Ce goût du Moyen Âge,

les préraphaélites l’empruntèrent au romantisme anglais du tournant du XIXe

siècle beaucoup plus qu’à la résurrection des textes médiévaux. Déjà, le poète

Keats exprimait tout ce que seront les pontifes des préraphaélites; ainsi «dans La Belle Dame sans Merci : le poème s’ouvre sur l’errance d’un

chevalier pâle et maladif dans un paysage silencieux de fin d’automne».

Encore ici, c’est dans le contexte du Printemps des peuples que le premier

cercle préraphaélite apparut : «La Preraphaelite

Brotherhood fut fondée en 1848 par

William Dyce, Ford Madox Brown et Dante Gabriel Rossetti. Les deux premiers

avaient été en contact avec les nazaréens de Rome, et le point de départ des

préraphaélites est à peu de chose près le même. L’art, la religion et l’éthique

étaient étroitement liés; l’étude de la nature prit une place centrale, et

naturellement l’étude de l’art avant Raphaël. Les artistes anglais

s’intéressaient cependant tout spécialement à l’art décoratif. Holman Hunt,

Edward Burne-Jones, John E. Everett Millais et le jeune William Morris se

joignent bientôt au groupe. Leurs œuvres allaient du naturalisme le plus cru

jusqu’au romantisme médiéval le plus sentimental et le plus mystique. C’est

cependant chez les derniers artistes de cette école que nous pouvons trouver

des tendances menant droit à l’Art Nouveau…».

Encore ici, c’est dans le contexte du Printemps des peuples que le premier

cercle préraphaélite apparut : «La Preraphaelite

Brotherhood fut fondée en 1848 par

William Dyce, Ford Madox Brown et Dante Gabriel Rossetti. Les deux premiers

avaient été en contact avec les nazaréens de Rome, et le point de départ des

préraphaélites est à peu de chose près le même. L’art, la religion et l’éthique

étaient étroitement liés; l’étude de la nature prit une place centrale, et

naturellement l’étude de l’art avant Raphaël. Les artistes anglais

s’intéressaient cependant tout spécialement à l’art décoratif. Holman Hunt,

Edward Burne-Jones, John E. Everett Millais et le jeune William Morris se

joignent bientôt au groupe. Leurs œuvres allaient du naturalisme le plus cru

jusqu’au romantisme médiéval le plus sentimental et le plus mystique. C’est

cependant chez les derniers artistes de cette école que nous pouvons trouver

des tendances menant droit à l’Art Nouveau…».

|

| W. H. Hunt. My Beautiful Lady. The Germ |

Ce cercle d’initiés se donna, deux ans plus tard, un premier organe de

presse : «Le périodique préraphélite

The Germ qui sortit en 1850 se

proposait de resserrer ces liens [entre les beaux-arts, la littérature, la

musique et l’art décoratif], et son

sous-titre est assez significatif : Thoughts towards Nature in Poetry,

Literature and Arts. Mais comment ces

courants littéraires se traduisaient-ils en théorie artistique et en pratique?

William Morris, qui avait la plume aussi sûre que le pinceau, a dit : “Si un

type est incapable de composer un poème épique en tissant une tapisserie, il ne

fera jamais rien de bon.” La fameuse formule de Dante Gabriel Rossetti traduit

la même pensée : “L’homme qui est quelque peu poète devrait être peintre. Le

prochain Keats devrait être un peintre”. Tous les préraphaélites, Rossetti,

Hunt, Burne Jones et Madox Brown dessinaient des meubles et des textiles ou

contribuaient d’une manière ou d’une autre au dessin industriel».

C’était l’aveu d’une continuité qui contrastait avec la rupture d’avec le

romantisme qui marquait la volonté des réalistes. Aussi, «le préraphaélisme tient d’une certaine manière une place isolée dans la

peinture européenne; il a un caractère spécifiquement britannique et ne joue

qu’un rôle restreint dans l’évolution de la peinture sur le continent. Ses

tendances en peinture ne sont pas orientées vers les valeurs picturales, mais

vers les valeurs linéaires et littéraires, et il exercera une plus grande

influence sur les arts graphiques et les arts appliqués. Cependant, la peinture

préraphaélite aura une importance toute spéciale en Belgique et en Hollande».

À plus long terme, c’est à travers l’émergence du Modern Style durant la première décennie du XXe siècle que les

thèmes préraphaélites seront diffusés sur une plus vaste échelle dans

l’ensemble de l’Occident.

|

| Medea d’Evelyn De Morgan, 1889, en style Quattrocento. |

Le terme de préraphaélite

renvoie à une volonté de revenir à une peinture à la limite du gothique et

de la Renaissance, opérant une synthèse qui soumettrait les thèmes de l’âge

gothique aux formes de l’art renaissant. Ce syncrétisme fut exposé à plusieurs

reprises par Ruskin qui affirmait, «dans

l’une des conférences sur l’architecture qu’il donne en 1854 : “Le sujet sur

lequel je voudrais attirer votre attention ce soir est la conséquence logique

et naturelle d’un schisme qui s’est produit parmi les artistes anglais voici

quelques années. Ce schisme, ou plutôt l’hérésie qui y conduisit, comme vous le

savez, fut provoqué par un petit groupe de jeunes gens qui, pour l’essentiel,

affirmaient que les principes régissant l’enseignement de l’art de ces trois

cents dernières années étaient erronés, et que les principes qui devraient nous

guider étaient ceux qui prévalaient avant l’époque de Raphaël. En les adoptant,

et afin de sceller leur union, ces jeunes gens prirent le nom malheureux et un

peu incongru de Frères Pré-Raphaélites. […] Permettez-moi de dissiper sur-le-champ les doutes qui subsistent dans

votre esprit et de contredire toutes ces calomnies. Le Préraphaélisme n’a qu’un

seul principe, la vérité absolue et sans partage dans tout ce qu’il réalise et

obtient dans le moindre détail d’après, et seulement d’après nature”».

À la réalité des réalistes, les préraphaélites préféraient la vérité, qui n’est pas un concept plus

clair. Sans doute l’important résidait-il moins dans le manifeste que dans la volonté de former une école opposée à

l’académisme ambiant, le tout regroupé dans ce cercle sélect d’artistes et de

poètes dissidents, «…la “confrérie

préraphaélite” [eut} un impact

immédiat à partir des antécédents du premier art italien qu’ils se sont

eux-mêmes assignés comme textes de base, références perturbantes et protection

contre leur propre environnement formel. Leur poétique - aussi désaliénante

qu’enracinante - est faite d’itinéraires détournés. Qui suivent deux voies.

L’une ravive les mythes, réanime l’histoire. L’autre exige la contemplation,

l’observation, l’analyse visuelle du paysage, mimétisé jusqu’aux confins de

l’illusion absolue. Dans les deux cas l’objectif déclaré est identique :

révéler le “vrai”, comme idéal moral, associer l’éthique et l’esthétique. Ils

étaient sept : William Holman Hunt, peintre; John-Everest Millais, peintre;

Dante Gabriel Rossetti, peintre et poète; Thomas Woolner, statuaire; James

Collinson, peintre; Frederic-George Stephens, peintre d’abord, critique

ensuite; William Michael Rossetti, frère de Dante Gabriel, écrivain d’art, qui

stimulés par les principes avancés par les Modern Painters de Ruskin et la

poésie de Keats, s’étaient réunis en 1848 pour constituer le PreRaphaelite

Brotherhood, dont les initiales P.R.B.

devaient apparaître sous leurs œuvres comme signature et signe communautaire.

Dante Gabriel Rossetti, dont on vante volontiers l’imagination, l’enthousiasme,

les curiosités spirites, la “vocation de fils de carbonaro à créer les sociétés

plus ou moins secrètes” semble bien avoir eu l’idée de cette pseudo-confrérie

et celle d’un house-organe qui exposerait les idées du groupe».

Cette volonté organisationnelle contrasta avec leurs vis-à-vis du continent qui

restaient des groupes non formalisés, partageant certains thèmes ou certaines

façons d’interpréter l’art mais sans la volonté manifeste de créer une société

particulière. Le groupe britannique opposait l’artisanat traditionnel à la

modernité industrielle : «La contribution

personnelle la plus importante fut cependant celle de William Morris;

nouvellement marié et plein d’optimisme, il déménage à Red House en 1860, et

l’année suivante sa firme prend forme, avec ses bureaux installés au 8, LionSquare […]. C’est là, dans un décor

presque bucolique, que travaillaient William Morris, Philippe Webb, les

préraphaélites Ford Madox Brown et Edward Burne Jones, ainsi que parfois Dante

Gabriel Rossetti et le curieux mathématicien Ch. J. Faulkner. Le septième

membre de la firme était Peter Marshall, un ami de Madox Brown, ingénieur de

son métier, mais comme les autres, passionné par les arts décoratifs. À partir

de 1870, on peut noter l’influence exercée sur le goût de l’époque par Morris

et son mouvement, la firme participe à des expositions internationales et sa

production pratiquement couvre toutes les branches des arts appliqués».

voisin le grand

peintre américain James McNeill Whistler, ami de Marcel Proust».

Proust qui, «très influencé par la

littérature anglaise», traduira «Ruskin,

qui le convertit à sa religion de la beauté aussi bien en art que dans la

nature, et il devait quelques-unes de ses préoccupations morales à George

Eliot. Quant à son penchant dévastateur à l’analyse et à ses longues

digressions à caractère scientifique sur la botanique et l’entomologie, elles

nous rappellent que son père était un docteur éminent, et que son milieu était

un milieu de médecins».

Ces informations convergent vers la vision féminine langoureuse qui baigna

l’œuvre peinte de Rossetti : «Ensemble

complexe, lascif et sensuel, cruel et vénéneux. Il fonde une typologie dont va

hériter tout le symbolisme européen. Qu’il soit plastique ou littéraire, il est

le même. Partout. Et atteint un tel degré de tension qu’il paraît être ce

qu’exprime si fortement René Char : “l’amour réalisé du désir demeuré désir”.

Partout la même vision, dont on pourrait dire qu’elle est spéculaire, paraît

liée aux mêmes fantasmes hallucinatoires; sans doute parce que tous ont une

structure commune, qu’il faudrait pouvoir identifier au-delà de la donnée

biographique. Ce tout, comme sous-ensemble plastique, est marqué par l’emphase

formelle. Et débouche sur une matrice: une image de femme telle qu’elle paraît

toujours empruntée au même modèle».

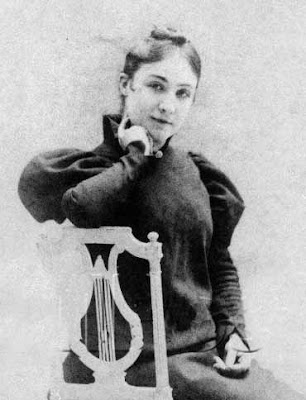

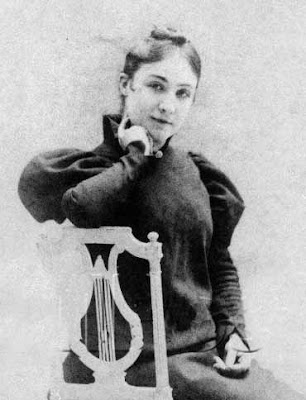

Comme Guerrand le rappelle, à propos du Modern Style : «Voilà

donc un art très féminin : le visage et la forme de la femme y tiennent,

effectivement, une grande place. C’est le type préraphaélite, incarné jadis par

Elisabeth Siddal, la femme de Rossetti - morte à vingt-neuf ans - ou Jane

Burden, l’épouse de W. Morris. Les yeux sont mélancoliques, les paupières

lourdes, la lèvre supérieure sensuelle. Le visage, entouré de boucles cuivrées

et supporté par un long cou, essaie d’exprimer une mystérieuse souffrance. Ce

type reviendra chez Aubrey Beardsley qui l’interprètera sensuellement, tandis

que les deux sœurs Macdonald ont au contraire développé son aspect sophistiqué.

Retour à la tradition baroque que cet allongement qui sera particulièrement

caractéristique chez les décorateurs de l’Art Nouveau. N’est-ce pas Jean

Lorrain, le meilleur chroniqueur fin-de-siècle, qui décrivait la danseuse

américaine Loïe Fuller, parfait incarnation des tendances nouvelles, comme

“longue éthérée, botticellienne"? Un retour à Botticelli et à l’École de Parme

- “la Madone au long cou” du

|

| D. G. Rossetti. Elisabeth Siddal |

Parmesan - est ici manifeste. Reste que ces

créatures paraissent maintenant dans des endroits tout à fait inattendus. Les

sœurs Macdonald les avaient d’abord utilisées pour des affiches ou pour leurs

ouvrages d’argent ou de cuivre battu. Jusque-là, rien que des très classique».

Rossetti, malgré une vie brève, imposa à la fois ses thèmes et son style à

l’ensemble du groupe. Il était le seul à produire une peinture qui rayona

suffisamment pour asseoir les théories que ses amis de la confrérie publiaient

dans leur revue. Ruskin et Morris, eux, s’intéressaient davantage à

l’architecture : «L’exaltation de

l’architecture gothique, chez Pugin et plus encore chez Ruskin, s’appuie sur la

mise en opposition de la foi religieuse et communautaire médiévale avec la

désagrégation morale et sociale de l’âge industriel. Le gothique contre le

machinisme… Le médiévalisme du groupe des préraphaélites se veut dénonciation

des dégénérescences esthétiques et éthiques contemporaines. Mais c’est aussi en

Angleterre, et sous les auspices de Ruskin, qu’est forgée l’alliance entre la

plus avancée modernité technologique et l’archaïsme stylistique : la construction

gothique de métal. En 1860 est inauguré le Musée d’histoire naturelle d’Oxford,

chef-d’œuvre d’architecture à poutrelles de fonte dont les ogives supportent

une toiture en verrière. Innovation technique et tradition stylistique…»

L’architecture préraphaélite poursuivait donc dans la voie amorcée par le

néo-gothique apparu à l’époque romantique, cachant derrière des formes

apparentes du gothique une structure architecturale d’acier absolument moderne. Derrière l’archaïsme

triomphait tout de même la modernité apportée par la révolution industrielle.

Il n’est pas suffisant pour qualifier ce style de

féminin, même si le modèle d’Ophélie flottant sur les eaux (Millais) demeure le nec plus ultra du préraphaélisme.

L’essence féminine du style s’exprimait tout autant par des formes marines, des

végétaux aquatiques, des nuages chargés de pluie; la découpe ciselée des

feuilles  n’allait pas sans évoquer l’hymne à la nature de Walt Whitman. La

nature, ici, contrairement au réaliste, n’étant pas vue sous son angle de

réalité absolue opposée à l’artificiel de l’industrie humaine. C’est la

sensibilité féminine à fleur de peau chez cet homme quand même rude et

volontaire qu’était Whitman, qui toucha poètes et artistes préraphaélites. Une

correspondance entre le poète américain et le cercle s’engagea : «Les premières éditions des Feuilles

d’herbe ont assez vivement impressionné

les entourages de Carlyle, de Ruskin, des deux Rossetti et de Swinburne pour

que l’édition de 1860 ait rencontré une audience sensiblement plus large. […] À ce propos une correspondance s’engage

entre Rossetti et Whitman, dont la première conséquence est de sceller entre

n’allait pas sans évoquer l’hymne à la nature de Walt Whitman. La

nature, ici, contrairement au réaliste, n’étant pas vue sous son angle de

réalité absolue opposée à l’artificiel de l’industrie humaine. C’est la

sensibilité féminine à fleur de peau chez cet homme quand même rude et

volontaire qu’était Whitman, qui toucha poètes et artistes préraphaélites. Une

correspondance entre le poète américain et le cercle s’engagea : «Les premières éditions des Feuilles

d’herbe ont assez vivement impressionné

les entourages de Carlyle, de Ruskin, des deux Rossetti et de Swinburne pour

que l’édition de 1860 ait rencontré une audience sensiblement plus large. […] À ce propos une correspondance s’engage

entre Rossetti et Whitman, dont la première conséquence est de sceller entre

les deux hommes une ferme amitié et la seconde de dissuader le poète

d’envisager la publication intégrale de son œuvre en Angleterre. […] dans une introduction, W.-M. Rossetti

déclare que l’auteur des Feuilles d’herbe “a réalisé l’œuvre la plus grande de notre période en poésie”.

C’est le triomphe en Europe – sauf un bémol de la part de la critique

française - : «les témoignages venus

d’Europe ne cessent d’affluer. Tandis qu’à l’envoi des Feuilles d’herbe Tennyson répond par une invitation,

Swinburne publie son poème À Walt Whitman en Amérique et Edward Dowdes

son essai Poésie de la démocratie. En

1868 Ferdinand Freiligrath a révélé Whitman à l’Allemagne. Trois ans plus tard

Rudolf Schmidt traduit en danois Perspectives démocratiques. En France, hélas, la Revue des deux

mondes accorde avec condescendance au

poète américain des dons estimables en dépit de son “répugnant matérialisme”.

Par bonheur un article d’Émile Blémont, dans la Renaissance artistique et

littéraire, contient une apostrophe qui

sauve l’honneur…».

La réception britannique fut un succès tant le terrain avait été préparé

puisque «cette vision de la nature est en

partie héritée des théoriciens du mouvement préraphaélite. John Ruskin et

William Morris considéraient la nature comme une source d’inspiration, et

reviennent continuellement sur ce sujet. John Sedding, élève enthousiaste de

Morris, le formule ainsi : “Laissez tomber cette ennuyeuse traduction des vieux

styles, et traduisez plutôt la nature!” L’évolution en cours pendant la période

de l’Art Nouveau a des racines dans le naturalisme».

Un naturalisme qui va retrouver celui de Zola sous un aspect fort différent, mais

nous y reviendrons.

les deux hommes une ferme amitié et la seconde de dissuader le poète

d’envisager la publication intégrale de son œuvre en Angleterre. […] dans une introduction, W.-M. Rossetti

déclare que l’auteur des Feuilles d’herbe “a réalisé l’œuvre la plus grande de notre période en poésie”.

C’est le triomphe en Europe – sauf un bémol de la part de la critique

française - : «les témoignages venus

d’Europe ne cessent d’affluer. Tandis qu’à l’envoi des Feuilles d’herbe Tennyson répond par une invitation,

Swinburne publie son poème À Walt Whitman en Amérique et Edward Dowdes

son essai Poésie de la démocratie. En

1868 Ferdinand Freiligrath a révélé Whitman à l’Allemagne. Trois ans plus tard

Rudolf Schmidt traduit en danois Perspectives démocratiques. En France, hélas, la Revue des deux

mondes accorde avec condescendance au

poète américain des dons estimables en dépit de son “répugnant matérialisme”.

Par bonheur un article d’Émile Blémont, dans la Renaissance artistique et

littéraire, contient une apostrophe qui

sauve l’honneur…».

La réception britannique fut un succès tant le terrain avait été préparé

puisque «cette vision de la nature est en

partie héritée des théoriciens du mouvement préraphaélite. John Ruskin et

William Morris considéraient la nature comme une source d’inspiration, et

reviennent continuellement sur ce sujet. John Sedding, élève enthousiaste de

Morris, le formule ainsi : “Laissez tomber cette ennuyeuse traduction des vieux

styles, et traduisez plutôt la nature!” L’évolution en cours pendant la période

de l’Art Nouveau a des racines dans le naturalisme».

Un naturalisme qui va retrouver celui de Zola sous un aspect fort différent, mais

nous y reviendrons.

Les préraphaélites se montraient plus soucieux

de la question sociale que des questions politiques. S’ils s’opposient aux

méfaits de l’industrialisation et de l’urbanisation, ils considéraient que

c’était à l’art d’aménager la vie afin de rendre les humains plus heureux.

Prenons William Morris, par exemple : «Alors

déjà des préoccupations d’ordre social l’animent, l’inquiètent, le sollicitent.

L’art devrait avoir, ou retrouver, un sens, une fonction communautaires. Il

devrait s’intégrer à la vie quotidienne du plus grand nombre. Ce sont les idées

défendues par Ruskin et Carlyle. Lui entend leur donner substance en réalité.

Il fonde en 1861, avec Brown, Rossetti, Arthur Hughes, un atelier collectif

d’artistes-artisans, point de départ du mouvement Arts and Crafts où l’on trouve quelques-uns des arguments

fondamentaux de l’Art Nouveau. L’essentiel de sa doctrine est réuni dans un

texte qu’il expose le 13 novembre 1887 à la section de Hammersmith de la Socialist League. Il est intitulé : la Société du futur : “Il s’agit d’une société qui ne connaît

pas la signification des vocables riche et pauvre, ni les droits de la

propriété, ni la loi ni la légalité, pas plus que la nationalité, une société

qui n’a pas conscience d’être gouvernée, où l’égalité de condition est une

évidence, et où personne n’est récompensé pour avoir servi la communauté en

ayant reçu le pouvoir de lui porter atteinte. Il s’agit d’une société qui a

conscience de conserver à la vie sa simplicité, de renoncer à certaines victoires

sur la nature, remportées autrefois, afin d’être plus

déjà des préoccupations d’ordre social l’animent, l’inquiètent, le sollicitent.

L’art devrait avoir, ou retrouver, un sens, une fonction communautaires. Il

devrait s’intégrer à la vie quotidienne du plus grand nombre. Ce sont les idées

défendues par Ruskin et Carlyle. Lui entend leur donner substance en réalité.

Il fonde en 1861, avec Brown, Rossetti, Arthur Hughes, un atelier collectif

d’artistes-artisans, point de départ du mouvement Arts and Crafts où l’on trouve quelques-uns des arguments

fondamentaux de l’Art Nouveau. L’essentiel de sa doctrine est réuni dans un

texte qu’il expose le 13 novembre 1887 à la section de Hammersmith de la Socialist League. Il est intitulé : la Société du futur : “Il s’agit d’une société qui ne connaît

pas la signification des vocables riche et pauvre, ni les droits de la

propriété, ni la loi ni la légalité, pas plus que la nationalité, une société

qui n’a pas conscience d’être gouvernée, où l’égalité de condition est une

évidence, et où personne n’est récompensé pour avoir servi la communauté en

ayant reçu le pouvoir de lui porter atteinte. Il s’agit d’une société qui a

conscience de conserver à la vie sa simplicité, de renoncer à certaines victoires

sur la nature, remportées autrefois, afin d’être plus  humaine et moins

mécanique, et qui désire sacrifier quelque chose à cette fin. Elle serait

divisée en petites communautés variant beaucoup dans les limites autorisées par

l’éthique sociale et qui ne rivalisent pas entre elles, regardant avec aversion

l’idée d’une race élue».

Cette adhésion arrivait bien tardivement pour un militant qui, depuis 30 ans,

parlait de la rupture avec la tradition issue de la Renaissance : «L’adhésion de Morris au socialisme date de

1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste et en poète, d’abord soucieux de

son œuvre. Il a cependant protesté contre les massacres de populations

chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur des Irlandais affamés.

Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier parti socialiste organisé

en Angleterre - est un pas décisif que les Conservateurs ne pardonneront pas au

tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans la presse. Morris ne s’entendra

d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de parti : il fondera son propre

mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera les conférences pour prouver à

ses auditeurs que l’organisation industrielle qu’ils subissent est incompatible

avec toute idée de bonheur et de beauté».

Socialisme utopique, moins enrégimenté que dans le phalanstère de Fourier ou

l’embrigadement partisan des marxistes-léninistes, la logique du mouvement

social s’inscrivait davantage dans la mouvance artistique plutôt que dans la

lutte violente contre les injustices issues de l’organisation du travail et la

séparation du Capital et du Travail. Socialisme rétrograde, qui regardait en

arrière vers la société pré-industrielle comme modèle de valeurs et de morales,

la tendance préraphaélite ne s’assimilait pas au mouvement des travailleurs.

humaine et moins

mécanique, et qui désire sacrifier quelque chose à cette fin. Elle serait

divisée en petites communautés variant beaucoup dans les limites autorisées par

l’éthique sociale et qui ne rivalisent pas entre elles, regardant avec aversion

l’idée d’une race élue».

Cette adhésion arrivait bien tardivement pour un militant qui, depuis 30 ans,

parlait de la rupture avec la tradition issue de la Renaissance : «L’adhésion de Morris au socialisme date de

1882. Jusque-là, il a surtout vécu en artiste et en poète, d’abord soucieux de

son œuvre. Il a cependant protesté contre les massacres de populations

chrétiennes par les Turcs et a pris position en faveur des Irlandais affamés.

Son adhésion à la “Fédération démocratique” - premier parti socialiste organisé

en Angleterre - est un pas décisif que les Conservateurs ne pardonneront pas au

tapissier-poète, aussitôt caricaturé dans la presse. Morris ne s’entendra

d’ailleurs pas longtemps avec ses camarades de parti : il fondera son propre

mouvement, la “Ligue socialiste”, et multipliera les conférences pour prouver à

ses auditeurs que l’organisation industrielle qu’ils subissent est incompatible

avec toute idée de bonheur et de beauté».

Socialisme utopique, moins enrégimenté que dans le phalanstère de Fourier ou

l’embrigadement partisan des marxistes-léninistes, la logique du mouvement

social s’inscrivait davantage dans la mouvance artistique plutôt que dans la

lutte violente contre les injustices issues de l’organisation du travail et la

séparation du Capital et du Travail. Socialisme rétrograde, qui regardait en

arrière vers la société pré-industrielle comme modèle de valeurs et de morales,

la tendance préraphaélite ne s’assimilait pas au mouvement des travailleurs.

Le symbolisme français, comme les préraphaélites

britanniques, s’est défini en réaction contre la pensée philosophique dominante

du milieu du XIXe siècle. Comme l’écrit l’historien américain Eugen Weber, «les symbolistes inauguraient une réaction

contre le positivisme et le matérialisme, contre Taine et Zola. Ils se

proclamaient idéalistes et, aux sombres études sociales des romanciers

naturalistes ils opposaient des créations plus légères, plus suggestives, des

tableaux de légende et de rêve. C’était une brise de mysticisme et d’illusion

qui soufflait sur la littérature, le goût de l’au-delà, les recherches

spiritistes et occultistes revenaient en vogue. D’ailleurs, le souci d’une

certaine science ou, du moins, son image, n’étaient pas tout à fait absents de

ces préoccupations».

En ce sens, le symbolisme  prenait de front les tendances réalistes et

naturalistes dans lesquelles il ne voyait qu’une poursuite des valeurs de la

société industrielle : «De là encore

une volonté de se démarquer face au Réalisme régnant, par crainte de voir les

Naturalistes “monter à l’assaut de l’avenir” (Castagnary), cette attitude se

confondant avec une hostilité profonde à l’égard de l’émancipation sociale

(hors celle de William Morris) et la crainte, conséquente, de voir la gauche

s’attaquer aux privilèges de la classe dominante. Dans cette perspective le

sous-ensemble symboliste des années 1870-1900 peut être simultanément

appréhendé comme structure idéologique qui incorporerait les informations d’un

milieu (circonscription physique et sociale) et de l’histoire des paradigmes préexistants, comme engagement

politique qui marquerait l’opposition au positivisme et au matérialisme

historique (opposition qui coïnciderait avec l’“avènement de la science” et

l’épanouissement du mythe du progrès), comme champ sémantique orienté vers

l’anéantissement de l’art à partir de l’angoisse, de la détresse, de la déroute

suscitée par les bouleversements de l’environnement, l’inflation urbaine, les

transformations techniques et économiques, comme manifestation d’une opposition

plus ou moins prononcée au stade de la thermodynamique, producteur massif de la

vapeur qui “siffle et fume pour marcher vers un but auquel on ne croit pas”

(Villiers de l’Isle-Adam)».

À la réalité, le symbolisme opposa la

vérité. Ce fut d’ailleurs le paradoxe

d’Oscar Wilde concernant l’axiome de l’art pour l’art, entendu que «l’art n’exprime pas les siècles. Il

n’exprime jamais rien que lui-même. Une noble passion, un grand moment de la

pensée humaine ont moins d’importance pour l’art qu’une forme inédite ou un

procédé

prenait de front les tendances réalistes et

naturalistes dans lesquelles il ne voyait qu’une poursuite des valeurs de la

société industrielle : «De là encore

une volonté de se démarquer face au Réalisme régnant, par crainte de voir les

Naturalistes “monter à l’assaut de l’avenir” (Castagnary), cette attitude se

confondant avec une hostilité profonde à l’égard de l’émancipation sociale

(hors celle de William Morris) et la crainte, conséquente, de voir la gauche

s’attaquer aux privilèges de la classe dominante. Dans cette perspective le

sous-ensemble symboliste des années 1870-1900 peut être simultanément

appréhendé comme structure idéologique qui incorporerait les informations d’un

milieu (circonscription physique et sociale) et de l’histoire des paradigmes préexistants, comme engagement

politique qui marquerait l’opposition au positivisme et au matérialisme

historique (opposition qui coïnciderait avec l’“avènement de la science” et

l’épanouissement du mythe du progrès), comme champ sémantique orienté vers

l’anéantissement de l’art à partir de l’angoisse, de la détresse, de la déroute

suscitée par les bouleversements de l’environnement, l’inflation urbaine, les

transformations techniques et économiques, comme manifestation d’une opposition

plus ou moins prononcée au stade de la thermodynamique, producteur massif de la

vapeur qui “siffle et fume pour marcher vers un but auquel on ne croit pas”

(Villiers de l’Isle-Adam)».

À la réalité, le symbolisme opposa la

vérité. Ce fut d’ailleurs le paradoxe

d’Oscar Wilde concernant l’axiome de l’art pour l’art, entendu que «l’art n’exprime pas les siècles. Il

n’exprime jamais rien que lui-même. Une noble passion, un grand moment de la

pensée humaine ont moins d’importance pour l’art qu’une forme inédite ou un

procédé  nouveau. L’art “détourne les yeux” du réel. Il développe et dévoile solitairement sa propre perfection.

Il ne prend dans la réalité qu’un point de départ, et c’est pour le dépasser

aussitôt en exprimant de “belles

choses fausses”. L’artiste, de ce point

de vue, est le menteur superbement doué, et le style - rituel plus important

que le contenu du culte - est l’ensemble des savants moyens qui nous font

accepter et chérir comme vraies ces chimères».

Le même Wilde affirmait, a contrario,

«dans La Décadence du Mensonge […], que la vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie, il supprime

très consciemment la partie la plus évidente de la vérité pour n’en retenir que

la partie la moins connue. Et le bien

plus est, ici, le petit coup de pouce

qui achève de créer le paradoxe».

Si l’art n’est qu’une interprétation faussée de la réalité, mais que le réel

lui-même imite l’art, alors le mensonge ne peut être que partout, dans le réel

comme dans l’art, et l’artiste perd ce privilège d’être le menteur superbement doué, d’où une vacuité du travail de l’artiste.

La seule façon d’échapper au paradoxe imposait de franchir le seuil de la

métaphysique.

nouveau. L’art “détourne les yeux” du réel. Il développe et dévoile solitairement sa propre perfection.

Il ne prend dans la réalité qu’un point de départ, et c’est pour le dépasser

aussitôt en exprimant de “belles

choses fausses”. L’artiste, de ce point

de vue, est le menteur superbement doué, et le style - rituel plus important

que le contenu du culte - est l’ensemble des savants moyens qui nous font

accepter et chérir comme vraies ces chimères».

Le même Wilde affirmait, a contrario,

«dans La Décadence du Mensonge […], que la vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie, il supprime

très consciemment la partie la plus évidente de la vérité pour n’en retenir que

la partie la moins connue. Et le bien

plus est, ici, le petit coup de pouce

qui achève de créer le paradoxe».

Si l’art n’est qu’une interprétation faussée de la réalité, mais que le réel

lui-même imite l’art, alors le mensonge ne peut être que partout, dans le réel

comme dans l’art, et l’artiste perd ce privilège d’être le menteur superbement doué, d’où une vacuité du travail de l’artiste.

La seule façon d’échapper au paradoxe imposait de franchir le seuil de la

métaphysique.

|

M. Dallamaro. Il dio chiamato Dorian. 1970

|

Wilde était bien l’élève des préraphaélites.

Rossetti, Morris, Ruskin… et leurs ennemis étaient les siens : «Prenant fortement position contre les

tentatives de son époque pour transporter en bloc dans le roman les méthodes de

la science, Wilde dénonce, dans le premier des dialogues, le Naturalisme de

Zola, et même tout réalisme systématique, comme l’hérésie la plus monstrueuse

dont l’art ait jamais eu à souffrir. Et l’on voit là la raison profonde de

cette position. L’art ne saurait être réduit, sans déchoir, à copier

servilement le réel, à fournir objectivement des documents humains, à découper des tranches de vie, à n’être plus, en somme, qu’une sorte de

petite science artistique. Pour Wilde, l’art est aussi indépendant de la vie

qu’on peut l’imaginer. Il imite la vie bien moins que celle-ci ne l’imite. Il

imite même la nature bien moins que celle-ci ne l’imite…».

Wilde était sensible aux limites des prétentions du naturalisme critique de

Zola. Nous savons depuis que, devant les confessions d’un uranien avouant son penchant homosexuel, Zola eut une réaction méprisante

et «homophobe». Il y avait donc une vérité qui ne plaisait pas à la réalité

et trahissait la reconstruction littéraire d’une nature à l’échelle des

jugements moraux de l’auteur. Wilde préféra  alors se rallier au mysticisme des

Rossetti et des Moreau, où la vérité transcende

la réalité, tant le réalisme et le

naturalisme s’abîmaient dans ce projet (stérile) de reproduire

une réalité que tout le monde connaissait, comme le rappelait Renan. «La vie, en effet, passe. L’art demeure. Il

sauve de la mort non seulement le nom de l’artiste, mais les fragments du réel

que sa magie a transfigurés. L’art, au surplus, manifeste la seule liberté qui

reste en notre pouvoir. Car l’action non seulement meurt au moment de son

énergie, mais étroitement soumise aux circonstances du temps et de l’espace,

elle ne connaît ni sa propre origine, ni ses propres conséquences. Dans

l’individu même où elle apparaît, elle est toujours nécessaire. Car elle est déterminée par ce principe d’hérédité où Wilde, avec une satisfaction qui

paraîtra quelque peu hâtive, voit la négation de toute responsabilité morale.

Plus légitimement, il y trouve une autorisation de s’abandonner à la vie

contemplative. Cette contemplation,

cependant, ne prendra pas pour objet le monde de la pensée abstraite. […] Seule la contemplation artistique peut nous

satisfaire pleinement, car même dans ses plus humbles manifestations, elle

parle à la fois aux sens et à l’âme».

Wilde, théoricien de l’esthétisme, transposait la sensibilité des préraphaélites

dans l’œuvre romanesque et en particulier dans Le portrait de Dorian Gray, dans lequel temps, mystère, beauté,

vieillissement, épuisement et mort se donnaient rendez-vous.

alors se rallier au mysticisme des

Rossetti et des Moreau, où la vérité transcende

la réalité, tant le réalisme et le

naturalisme s’abîmaient dans ce projet (stérile) de reproduire

une réalité que tout le monde connaissait, comme le rappelait Renan. «La vie, en effet, passe. L’art demeure. Il

sauve de la mort non seulement le nom de l’artiste, mais les fragments du réel

que sa magie a transfigurés. L’art, au surplus, manifeste la seule liberté qui

reste en notre pouvoir. Car l’action non seulement meurt au moment de son

énergie, mais étroitement soumise aux circonstances du temps et de l’espace,

elle ne connaît ni sa propre origine, ni ses propres conséquences. Dans

l’individu même où elle apparaît, elle est toujours nécessaire. Car elle est déterminée par ce principe d’hérédité où Wilde, avec une satisfaction qui

paraîtra quelque peu hâtive, voit la négation de toute responsabilité morale.

Plus légitimement, il y trouve une autorisation de s’abandonner à la vie

contemplative. Cette contemplation,

cependant, ne prendra pas pour objet le monde de la pensée abstraite. […] Seule la contemplation artistique peut nous

satisfaire pleinement, car même dans ses plus humbles manifestations, elle

parle à la fois aux sens et à l’âme».

Wilde, théoricien de l’esthétisme, transposait la sensibilité des préraphaélites

dans l’œuvre romanesque et en particulier dans Le portrait de Dorian Gray, dans lequel temps, mystère, beauté,

vieillissement, épuisement et mort se donnaient rendez-vous.

|

| Aubrey Beardsley. Edgar Poe |

D’où qu’il nous apparaît que le symbolisme

entrouvrait des portes qui menaient ailleurs, sur des considérations

métaphysiques, sur les rapports de l’art et de la vie, ou de la réalité; des

portes qui débouchaient sur le merveilleux (côté médiéval) ou le fantastique,

le bizarre ou le grotesque (côté romantique) : «deux tendances opposées et successives : l’apogée du réalisme bourgeois

antiromantique, puis la dissolution de ce réalisme accompagnée du décadentisme

et du goût du péché. C’est aussi le développement de la presse, donc du nombre

des lecteurs pressés, et par voie de conséquence, en même temps que des

feuilletons, on écrit pour elle beaucoup de nouvelles. Pratiquement tous les

grands auteurs en donnent aux journaux. À un public de plus en plus sceptique

et sophistiqué, donc moins enclin à confondre l’art et la vie, on peut offrir

de vrais fantômes, de préférence dans des histoires courtes car la peur dans la

lecture risque de ne pas durer longtemps chez le lecteur incrédule dans la vie.

Réalisme et humour servent à jouer avec ce scepticisme, à l’utiliser, comme dit

joliment Raphael Llopis…: procédés cultivés par Edgar Poe, qui parviennent à

maturité avec Sheridan Le Fanu connaissent leur apogée à l’époque de l’orfèvre

des orfèvres en cette matière. M. R. James. Pourtant, après Hoffman le réalisme

ne sert plus guère le fantastique allemand à qui il faut du nébuleux, du vague;

aussi bien cette littérature a-t-elle tendance à disparaître en Allemagne, une

fois passé l’apogée du romantisme, et ce jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il n’en

va pas de même en France, ni  surtout, bien sûr, en Angleterre et aux

États-Unis. […] Pendant toute cette

période, surtout dans la seconde moitié, on cultive volontiers dans les arts en

général un climat d’étrangeté, qui s’accorde assez bien avec le numineux que

sécrètent les récits fantastiques. Un autre élément littéraire favorable est le

roman policier…».

Les conversions de Wilde et de Verlaine lors de leur période de détention après

les scandales qui les mirent en valeur provenaient possiblement de cette

intrusion dans le domaine métaphysique. Mais leur religiosité relevait peu du

catholicisme authentique : «Sans être

religieux, le symbolisme offre d’autres perspectives sur les richesses de la

personne humaine. Le Roman Russe

d’Eugène-Melchior de Vogüé qui fait appel aux “puissances invincibles du désir

et du rêve”, lui ouvre en 1885 les horizons nostalgiques de l’âme slave, et le

drame ibsenien lui apporte l’affirmation de la dignité de l’âme. Est-il besoin

de le rappeler? plusieurs de ses plus grands poètes ont des accents chrétiens :

le remords arrache des prières à Verlaine et les vers de Rimbaud évoquent une

charité qui est amour».

Était-ce parce que ces importations ne trouvaient pas racines dans leurs âmes

que ces conversions durèrent le temps

de la persécution et s’évanouirent une fois les forçats retournés à la liberté?

L’avenir de la tendance symboliste lui-même en sera hypothéqué, tant, selon

l’anthropologue Gilbert Durand, «le

mouvement symboliste est bien le signe d’une saturation des visions du monde

trop contingentées par l’idéologie du progressisme scientifique dont le

néo-impressionnisme fut l’un des paradigmes».

Si le réalisme s’associait à la foi religieuse du scientisme, le symbolisme chercha

plutôt du côté de l’occulte, allant jusqu’à inverser, chez un Félicien Rops, le

culte catholique pour la démonolâtrie. Le diable de Baudelaire donnait à se

manifester dans les arts alors que son adversaire venait d’être proclamé mort

par Nietzsche. Mais, faut-il le préciser? le symbolisme n’a pas été créé pour

servir les sciences occultes, mais son

approche de l’art et de la littérature, à elles aussi, entrouvrait ses

portes.

surtout, bien sûr, en Angleterre et aux

États-Unis. […] Pendant toute cette

période, surtout dans la seconde moitié, on cultive volontiers dans les arts en

général un climat d’étrangeté, qui s’accorde assez bien avec le numineux que

sécrètent les récits fantastiques. Un autre élément littéraire favorable est le

roman policier…».

Les conversions de Wilde et de Verlaine lors de leur période de détention après

les scandales qui les mirent en valeur provenaient possiblement de cette

intrusion dans le domaine métaphysique. Mais leur religiosité relevait peu du

catholicisme authentique : «Sans être

religieux, le symbolisme offre d’autres perspectives sur les richesses de la

personne humaine. Le Roman Russe

d’Eugène-Melchior de Vogüé qui fait appel aux “puissances invincibles du désir

et du rêve”, lui ouvre en 1885 les horizons nostalgiques de l’âme slave, et le

drame ibsenien lui apporte l’affirmation de la dignité de l’âme. Est-il besoin

de le rappeler? plusieurs de ses plus grands poètes ont des accents chrétiens :

le remords arrache des prières à Verlaine et les vers de Rimbaud évoquent une

charité qui est amour».

Était-ce parce que ces importations ne trouvaient pas racines dans leurs âmes

que ces conversions durèrent le temps

de la persécution et s’évanouirent une fois les forçats retournés à la liberté?

L’avenir de la tendance symboliste lui-même en sera hypothéqué, tant, selon

l’anthropologue Gilbert Durand, «le

mouvement symboliste est bien le signe d’une saturation des visions du monde

trop contingentées par l’idéologie du progressisme scientifique dont le

néo-impressionnisme fut l’un des paradigmes».

Si le réalisme s’associait à la foi religieuse du scientisme, le symbolisme chercha

plutôt du côté de l’occulte, allant jusqu’à inverser, chez un Félicien Rops, le

culte catholique pour la démonolâtrie. Le diable de Baudelaire donnait à se

manifester dans les arts alors que son adversaire venait d’être proclamé mort

par Nietzsche. Mais, faut-il le préciser? le symbolisme n’a pas été créé pour

servir les sciences occultes, mais son

approche de l’art et de la littérature, à elles aussi, entrouvrait ses

portes.

|

| Dante Gabriel Rossetti. Pandore, 1871. |

|

| John Collier. Lady Godiva, 1898. |

Comme le préraphaélisme de l’autre côté de la

Manche, «le symbolisme est une quête de

sens essentiellement teintée de nostalgie face à la réalité existentielle à

laquelle il fait face en cette fin de siècle. L’effort esthétique du symbolisme

se situe tout entier dans un acte de révélation d’une réalité absente ou

perdue. Il s’agit de “rendre tangible une qualité inconnue, une valeur

recherchée”, note M. Gibson. Cette observation permet de saisir la puissance du

sentiment d’idéalisme qui habite le mouvement. Il s’agit d’évoquer, de suggérer

un univers qui dans son essence appartient à l’imaginaire. Le symbolisme se

caractérise avant tout comme un irréalisme, mais, plus encore, il adopte une

position que l’on peut qualifier d’anti-réaliste. En effet, le réel auquel il

est confronté est reçu par le mouvement comme inconsistant et brimant les

capacités de l’esprit. Les vertus de celui-ci ne peuvent être révélées que dans

l’univers de l’imaginaire qui s’inscrit contre une réalité que le symbolisme

cherche constamment à dépasser. Il s’agit, en fait de toucher aux dimensions de

l’être qui ne peuvent être atteintes qu’en accédant au domaine du caché, de

l’invisible».

Contrairement à la virilité dégagée par les œuvres de Courbet ou les écrits de

Zola, le symbolisme va offrir une peinture éthérée, liquide, fantastique; ses

peintres seront «ces Maniéristes du XIXe

siècle […]. Je veux simplement situer

les Symbolistes, de manière à attirer quelque peu l’attention sur eux, de même

que sur leurs tenants et aboutissants, et pour la même raison. On peut faire

état, je

|

| Maurice Denis. Daphnis et Chloé. |

crois, parmi leurs précurseurs, de “primitivistes” tels que les

Nazaréens et les Préraphaélites. Bien que datant des premières décennies du

siècle, des œuvres comme celles de Pforr, J.-Everett Millais, Burne-Jones ou

Rossetti témoignent déjà de l’aisance doucereuse et du pseudo-mysticisme de

serres chaudes qui caractériseront les œuvres proprement symbolistes des années

80. Cette fadeur de dragée est exquise sous le palais et, effectivement, nous

le retrouverons intacte devant la Teteninsel de Böcklin et l’Ève de

Lévy-Dhurmer. Les traits communs des néo-primitifs et des Symbolistes sont

cette même “manière” de rechercher l’affectation des poses et des sentiments en

les exprimant par la mollesse du tracé et la délicieuse mièvrerie du coloris. […] On peut aussi penser, au-delà de l’école de

Pont-Aven, restituer son milieu originel à l’œuvre d’un Gauguin, trop souvent

isolé, en évoquant le Bonnard des débuts, Paul Sérusier et Maurice Denis, par

exemple. À l’extrême fin du siècle, enfin, avec Aubrey Beardslay et Gustave

Moreau, nous trouvons les dernières incarnations - et peut-être les

|

| D. G. Rossetti. Sibylla Palmifera |

plus

brillantes - de ce style symboliste, et tout à la fois les premières amorces de

ce qui, autour de 1900, deviendra l’“Art nouveau”. Toute cassure, à ce niveau,

ne peut d’ailleurs être qu’artificielle : le “Modern Style” prolonge le

symbolisme, à cette différence près peut-être qu’il le superficialise, c’est-à-dire

qu’il cultivera la grâce pour elle-même, sans plus aucune caution obligée sur

le plan esthétique ou idéologique: le motif floral, triomphant, pourra

désormais se passer d’évoquer l’ombre d’Ophélie…».

Ayant totalement assimilé le caractère féminin déjà souligné à propos des

œuvres préraphaélites le Modern

Style pourra, au tournant du siècle, le diffuser à profusion avec les

motifs floraux comme ornement d’intérieur : «L’esprit fin du siècle se manifeste par le raffinement esthétique, le

culte de l’art et de la beauté sensuelle et nous vaut les excentricités de l’“aestheticLady” vêtue de “drapés sinueux et de

verts extraordinaires”, ses recherches de langage et son âme “intense” […]. Le culte de “l’art pour l’art”, le désir

agressif d’épanouissement esthétique et sensuel, la quête d’originalité font

partie d’une révolte contre la tyrannie de la respectabilité bourgeoise, contre

le conformisme moral et social de l’ère victorienne. Cette explosion de

“nouveauté” comporte en même temps une mise en question du code de valeur des

cinquante années précédentes, notamment de la famille, du mariage chrétien et

bourgeois et des idées reçues sur la “féminité”. Esthétisme - avec certains

aspects décadents des dessins d’Aubrey Beardsley et des œuvres d’Oscar Wilde -

individualisme exacerbé, certes, mais aussi prise de conscience sociale aiguë,

aspirations utopiques à une société plus juste où l’individu pourra vivre une

vie meilleure».

Le paradoxe du symbolisme fut que, tout en étant plus qu’une critique un refus

de la modernité technologique et démocratique, il était un parfait représentant

de la mentalité de l’époque : une nostalgie, un spiritualisme, un goût

malsain pour le dégénéré mais aussi une volonté d’accéder pour le plus grand

nombre au bonheur .

|

| Arnold Böcklin. L'Île de la Mort, 1880, |

La comparaison avec le maniérisme est juste.

L’art symboliste, qu’il soit préraphaélite ou continental, avait pour but de

répondre, par la légèreté de lignes ondulées, à l’épuisement de l’espace

figuratif de la perspective italienne : «Une chose paraît certaine, en tous cas : c’est, dans le secteur

pictural, l’attachement aux processus les plus classiques de la mimesis et une

tentative de réinvestir une syntaxe fatiguée par plus de quatre siècles d’usage

en la manipulant pour donner une substance iconique à l’image rêvée : c’est là

que les “marginaux” symbolistes s’inscrivent à distance de l’art  “officiel”

tout en portant délibérément leur démarche sur le front idéaliste. De là les

points d’appui qu’ils prennent dans la légende grecque, celtique,

judéo-chrétienne : pour culturaliser leur production et la rendre accessible

seulement à une classe».

Car tout cela ne s’adresse pas au commun des mortels, contrairement aux

tableaux historiques de Courbet. Le Manifeste symbolique rédigé par le critique

d’art G. Albert Aurier, en 1891, se termine par ces cinq points qui entendent

résumer l’essentiel du mouvement : «Donc,

pour enfin se résumer et conclure, l’œuvre d’art telle qu’il m’a plu de la

logiquement évoquer sera : 1° idéiste, puisque son idéal unique sera l’expression

de l’Idée; 2° symboliste, puisqu’elle

exprimera cette Idée par des formes; 3° synthétique, puisqu’elle écrira ces formes, ces signes, selon un mode de

compréhension générale; 4° subjective,

puisque l’objet n’y sera jamais considéré en tant qu’objet, mais en tant que

signe d’idée perçue par le sujet; 5° (c’est une conséquence) décorative, car la peinture décorative proprement

dite, telle que l’ont comprise les Égyptiens, très probablement les Grecs et

les Primitifs, n’est rien autre chose qu’une manifestation d’art à la fois

subjective, synthétique, symboliste et idéiste».

On ne pouvait guère mieux résumer ce qu’on retrouvait dans les tableaux

symbolistes. Quelques années plus tard, en 1895, un second manifeste, celui de

Maurice Denis, préciserait qu’il faut «se

rappeler qu’un tableau - avant d’être un cheval de bataille, une

“officiel”

tout en portant délibérément leur démarche sur le front idéaliste. De là les

points d’appui qu’ils prennent dans la légende grecque, celtique,

judéo-chrétienne : pour culturaliser leur production et la rendre accessible

seulement à une classe».

Car tout cela ne s’adresse pas au commun des mortels, contrairement aux

tableaux historiques de Courbet. Le Manifeste symbolique rédigé par le critique

d’art G. Albert Aurier, en 1891, se termine par ces cinq points qui entendent

résumer l’essentiel du mouvement : «Donc,

pour enfin se résumer et conclure, l’œuvre d’art telle qu’il m’a plu de la

logiquement évoquer sera : 1° idéiste, puisque son idéal unique sera l’expression

de l’Idée; 2° symboliste, puisqu’elle

exprimera cette Idée par des formes; 3° synthétique, puisqu’elle écrira ces formes, ces signes, selon un mode de

compréhension générale; 4° subjective,

puisque l’objet n’y sera jamais considéré en tant qu’objet, mais en tant que

signe d’idée perçue par le sujet; 5° (c’est une conséquence) décorative, car la peinture décorative proprement

dite, telle que l’ont comprise les Égyptiens, très probablement les Grecs et

les Primitifs, n’est rien autre chose qu’une manifestation d’art à la fois

subjective, synthétique, symboliste et idéiste».

On ne pouvait guère mieux résumer ce qu’on retrouvait dans les tableaux

symbolistes. Quelques années plus tard, en 1895, un second manifeste, celui de

Maurice Denis, préciserait qu’il faut «se

rappeler qu’un tableau - avant d’être un cheval de bataille, une  femme nue ou

une quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de

couleurs en un certain ordre assemblées.” [L’auteur ajoute, en 1895 : “et

pour le plaisir des yeux”]. «Sur ce

document s’articule, en 1892, l’article-manifeste qu’Albert Aurier donne à la Revue

Encyclopédique quelques mois avant sa

mort : “De toute part, précise le poète, on revendique le droit au rêve, le

droit aux pâturages de l’azur, le droit à l’envolement vers les étoiles niées

de l’absolue vérité. La copie myope des anecdotes sociales, l’imitation

imbécile des verrues de la nature, la plate observation, le trompe-l’œil, la

gloire d’être aussi fidèlement, aussi banalement exact que le daguerréotype ne

contente plus aucun peintre, aucun sculpteur digne de ce nom”. Ici apparaît

l’une des alternatives du symbolisme : celle qui opte pour “l’expression par le

décor, par l’harmonie des formes et des couleurs”. À ce niveau l’œuvre prétend

être un “équivalent décoratif” à “toute émotion humaine”. Pour Maurice Denis le

symbolisme est “l’expression des émotions et des pensées humaines par des

correspondants esthétiques”. La tendance ramène le symbolisme à une structure

de surface, celle qui va soutenir le développement du Modern Style, vu comme

phénomène formel et visuel “ornemental”, “décoratif”; moyen apparemment

innocent de mettre entre parenthèses les réalités socio-politiques

environnantes tout en incorporant un comportement viscéral à la pratique signifiante

: contradictoirement les conduites du corps vont, dans l’Art Nouveau des années

1890-1900, recouvrir l’hypo-symbolisme

tel qu’il est circonscrit par M. Denis à partir d’une conscience religieuse

très prononcée (sans jamais atteindre l’acuité du sens du sacré inhérent à la

démarche de Gauguin)».

Le symbolisme semblait mener aussi directement au post-impressionnisme que

l’impressionnisme était sorti du réalisme, le tout allant se fondre dans

l’expressionnisme. La convergence de

tendances aussi opposées dans leur trajectoire semblait attirer les artistes

depuis l’affrontement de 1870.

femme nue ou

une quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de

couleurs en un certain ordre assemblées.” [L’auteur ajoute, en 1895 : “et

pour le plaisir des yeux”]. «Sur ce

document s’articule, en 1892, l’article-manifeste qu’Albert Aurier donne à la Revue

Encyclopédique quelques mois avant sa

mort : “De toute part, précise le poète, on revendique le droit au rêve, le

droit aux pâturages de l’azur, le droit à l’envolement vers les étoiles niées

de l’absolue vérité. La copie myope des anecdotes sociales, l’imitation

imbécile des verrues de la nature, la plate observation, le trompe-l’œil, la

gloire d’être aussi fidèlement, aussi banalement exact que le daguerréotype ne

contente plus aucun peintre, aucun sculpteur digne de ce nom”. Ici apparaît

l’une des alternatives du symbolisme : celle qui opte pour “l’expression par le

décor, par l’harmonie des formes et des couleurs”. À ce niveau l’œuvre prétend

être un “équivalent décoratif” à “toute émotion humaine”. Pour Maurice Denis le

symbolisme est “l’expression des émotions et des pensées humaines par des

correspondants esthétiques”. La tendance ramène le symbolisme à une structure

de surface, celle qui va soutenir le développement du Modern Style, vu comme

phénomène formel et visuel “ornemental”, “décoratif”; moyen apparemment

innocent de mettre entre parenthèses les réalités socio-politiques

environnantes tout en incorporant un comportement viscéral à la pratique signifiante

: contradictoirement les conduites du corps vont, dans l’Art Nouveau des années

1890-1900, recouvrir l’hypo-symbolisme

tel qu’il est circonscrit par M. Denis à partir d’une conscience religieuse

très prononcée (sans jamais atteindre l’acuité du sens du sacré inhérent à la

démarche de Gauguin)».

Le symbolisme semblait mener aussi directement au post-impressionnisme que

l’impressionnisme était sorti du réalisme, le tout allant se fondre dans

l’expressionnisme. La convergence de

tendances aussi opposées dans leur trajectoire semblait attirer les artistes

depuis l’affrontement de 1870.

|

| Frank Dicksee. La Belle Dame sans Merci |

En effet. «même

si la guerre franco-allemande de 1870 a galvanisé la conscience des

nationalités, des traverses idéologiques relient les différences, aussi

dialectiques soient-elles, car c’est le même objectif politique que poursuivent

Puvis de Chavannes et Hans von Marées, Böcklin et Rossetti, Anselm Feuerbach et

Gustave Moreau : maintenir à l’image “classique” sa vocation allusive et son

pouvoir d’illusion, faire échec à l’impact socio-culturel de la peinture

élaborée en prise directe sur le tissu social, établir une distanciation

suffisante entre la fonction poétique et la fonction pratique de l’image pour

qu’elle puisse à la fois qualifier le “génie” national et protéger les ancrages

de la bourgeoisie triomphante»,

Cette position réactionnaire, on l’a dit, invitait l’archaïsme, la quête d’un

passé imbu de sens que la modernité et le réalisme avaient chassés. Les

symbolistes étaient toutefois loin de se concerter afin de créer un nouveau

langage; entre eux, c’était plutôt la dispute, comme parmi les poètes : «Le nombre limité de ceux qui comprenaient la

poésie symboliste ne présentait pas toujours un front uni. Ils étaient divisés

par des jalousies mesquines aussi bien que par des divergences de théorie et

d’interprétation. En effet, la multitude de petites revues fondées en ces

années, s’adressant toutes plus ou moins au même cercle restreint de lecteurs,

semble refléter les querelles intestines dont souffrait le symbolisme. Chaque

dissident paraît avoir publié presque automatiquement un autre périodique. Il y

eut également de fréquentes et contradictoires déclarations quant à savoir

quels étaient, sur le nouveau mouvement, les exposés autorisés».

L’ésotérisme du genre contribuait sans doute beaucoup à cette difficulté de

trouver une tonalité commune. Les peintres, eux, se distribuèrent selon les

écoles de poésie symboliste : «Quelquefois,

Seurat, avec Signac, Dubois-Pillet et Charles Henry, se joignait à un groupe de

poètes et d’écrivains à la Brasserie Gambrinus où, de 1884 à 1886, se réunissaient presque tous les soirs Jean

Moréas, Gustave Kahn, Félix Fénéon, Paul Adam, Édouard Dujardin, éditeur de La

Revue wagnérienne, Teodor de Wyzewa,

critique hostile aux théories de Seurat, Jean Ajalbert, Maurice Barrès, Jules

Laforgue et leurs amis. C’est dans cette brasserie qu’avaient été fondées La

Revue indépendante et l’éphémère revue La

Vogue; c’est là que, selon Jules

Christophe, “naquit du dégoût des grossières, toutes extérieures et déjà

vieilles formules naturalistes, le symbolisme, enquêteur d’âmes, de nuances

fragiles, de commas sensationnels, de fugitives et combien - quelquefois - douloureuses ou intensives impressions, donc art ésotérique, forcément

aristocratique, un peu

années, s’adressant toutes plus ou moins au même cercle restreint de lecteurs,

semble refléter les querelles intestines dont souffrait le symbolisme. Chaque

dissident paraît avoir publié presque automatiquement un autre périodique. Il y

eut également de fréquentes et contradictoires déclarations quant à savoir

quels étaient, sur le nouveau mouvement, les exposés autorisés».

L’ésotérisme du genre contribuait sans doute beaucoup à cette difficulté de

trouver une tonalité commune. Les peintres, eux, se distribuèrent selon les

écoles de poésie symboliste : «Quelquefois,

Seurat, avec Signac, Dubois-Pillet et Charles Henry, se joignait à un groupe de

poètes et d’écrivains à la Brasserie Gambrinus où, de 1884 à 1886, se réunissaient presque tous les soirs Jean

Moréas, Gustave Kahn, Félix Fénéon, Paul Adam, Édouard Dujardin, éditeur de La

Revue wagnérienne, Teodor de Wyzewa,

critique hostile aux théories de Seurat, Jean Ajalbert, Maurice Barrès, Jules

Laforgue et leurs amis. C’est dans cette brasserie qu’avaient été fondées La

Revue indépendante et l’éphémère revue La

Vogue; c’est là que, selon Jules

Christophe, “naquit du dégoût des grossières, toutes extérieures et déjà

vieilles formules naturalistes, le symbolisme, enquêteur d’âmes, de nuances

fragiles, de commas sensationnels, de fugitives et combien - quelquefois - douloureuses ou intensives impressions, donc art ésotérique, forcément

aristocratique, un peu  “fumiste”, si l’on veut, où se trouve comme un désir de

mystification qui se venge de l’universelle sottise, art qui se réclame de la

science et du rêve, évocateur de schémas, c’est-à-dire de toute forme existante

dans l’entendement et en dehors de la matière même, art spiritualiste et

pyrrhonien, nihiliste, religieux et athée, même wagnérien”».

Encore une fois, c’était une commune haine du réalisme et du naturalisme qui réunissaient

ceux que l’on rassembla sous l’étiquette symboliste

plutôt qu’un projet artistique ou littéraire commun Alors que les écrivains, Aurier ou Denis, donnaient leur

définition du symbolisme, ce furent le post-impressionniste «Gauguin et les synthétistes» (Pont Aven) qui exprimèrent «une thèse […] à laquelle nous donnons le nom de Symbolisme

: l’œuvre d’art n’est pas expressive mais représentative, elle est un

corrélatif du sentiment et non pas une expression du sentiment».

Malgré les dissensions, la caractéristique de l’équivalent demeurait le sens commun du mouvement symboliste.

On aurait tort toutefois de croire que la

tendance symboliste ne fit pas d’efforts dans le but de s’affirmer avec la même

autorité rebelle que leurs adversaires. Comme les impressionnistes, les

symbolistes réfléchissaient sur les mécanismes de la vue, mais plutôt que d’y

chercher la reproduction parfaite de la perception oculaire, ils orientaient

leurs recherches vers la suggestivité des perceptions avec les sensibilités psychologiques :

«Étant donné la structure de l’œil et sa

physiologie, le mécanisme des associations et les lois de la sensibilité

(telles du moins que nous les connaissons encore), ils en tirèrent les lois de

l’œuvre d’art et obtinrent tout de suite en s’y conformant des expressions plus

intenses. Dès lors, au lieu de chercher, toujours en vain, à restituer telles

quelles leurs sensations, ils s’appliquèrent à y substituer des

“fumiste”, si l’on veut, où se trouve comme un désir de

mystification qui se venge de l’universelle sottise, art qui se réclame de la

science et du rêve, évocateur de schémas, c’est-à-dire de toute forme existante

dans l’entendement et en dehors de la matière même, art spiritualiste et

pyrrhonien, nihiliste, religieux et athée, même wagnérien”».

Encore une fois, c’était une commune haine du réalisme et du naturalisme qui réunissaient

ceux que l’on rassembla sous l’étiquette symboliste

plutôt qu’un projet artistique ou littéraire commun Alors que les écrivains, Aurier ou Denis, donnaient leur

définition du symbolisme, ce furent le post-impressionniste «Gauguin et les synthétistes» (Pont Aven) qui exprimèrent «une thèse […] à laquelle nous donnons le nom de Symbolisme

: l’œuvre d’art n’est pas expressive mais représentative, elle est un

corrélatif du sentiment et non pas une expression du sentiment».

Malgré les dissensions, la caractéristique de l’équivalent demeurait le sens commun du mouvement symboliste.

On aurait tort toutefois de croire que la

tendance symboliste ne fit pas d’efforts dans le but de s’affirmer avec la même

autorité rebelle que leurs adversaires. Comme les impressionnistes, les

symbolistes réfléchissaient sur les mécanismes de la vue, mais plutôt que d’y

chercher la reproduction parfaite de la perception oculaire, ils orientaient

leurs recherches vers la suggestivité des perceptions avec les sensibilités psychologiques :

«Étant donné la structure de l’œil et sa

physiologie, le mécanisme des associations et les lois de la sensibilité

(telles du moins que nous les connaissons encore), ils en tirèrent les lois de

l’œuvre d’art et obtinrent tout de suite en s’y conformant des expressions plus

intenses. Dès lors, au lieu de chercher, toujours en vain, à restituer telles

quelles leurs sensations, ils s’appliquèrent à y substituer des  équivalents. Il y avait donc étroite correspondance

entre des formes et des émotions. Les phénomènes signifient des états d’âme, et

c’est le symbolisme. La matière est devenue expressive et la chair s’est faite

le verbe. […] Le symbolisme s’appuie

donc tout entier sur une de ces vérités très simples que confirment à la fois,

depuis les temps les plus reculés, la tradition et l’expérience. […] En fait, et c’est ici que le symbolisme

historique des années 1870-1900 trouve sa véritable dimension, la “conscience

du symbole”, pour mettre en échec le réalisme positiviste ou le “naturalisme”

a, contradictoirement, marqué un retour à l’état de nature, à l’homme en qui

l’expérience primordiale survit dans l’expérience individuelle».

Pour illustrer le type de penser auquel conduisait le symbolisme, il suffit de