|

| La Grande Muraille, vue de l'espace |

INTRODUCTION

Depuis plus de trente ans, je m'affaire à retracer l'évolution de la conscience historique de la civilisation occidentale. Ce qui importe pour moi n'est pas tant jusqu'à quel point ais-je bien ou mal interprété cette civilisation mienne, mais comment la méthode-synthèse d'investigation que j'ai élaborée peut permettre d'affiner cette lecture. Je tiens pour vrai que la notion de conscience, fortement teintée de métaphysique, peut s'identifier plus concrètement et plus scientifiquement à la notion de représentation mentale. Je tiens également pour vrai que la notion de conscience historique en est une de conscience collective qui, tout comme la conscience individuelle, comprend également un inconscient collectif constitué des résidus psychiques nés des interdits et des transgressions sociales. Enfin, je tiens pour vrai que la conscience historique est structurée comme une représentation sociale autour de trois dimensions qui la constituent par une énergie interattractive : une dimension de l'Imaginaire qui est l'absolue nécessité de tisser une connaissance historique autour d'un sens de l'unité, sens géographique (poétique de l'espace), temporel

(poétique du temps) et développemental

(poétique de l'intrigue); une dimension du Symbolique qui est mue par la

Psyché pour laquelle le sens de l'histoire est l'enjeu des pulsions de

vie (Éros) et de mort (Thanatos) conduisant à des alternances de mouvements

centripètes (attraction) et centrifuges (répulsion); enfin une dimension de l'Idéologique commandée par le

vivre-ensemble à l'origine des communautés et des sociétés, le Socius,

qui se définit par les intérêts, les valeurs et les normes socio-culturelles. De

l'interattraction de ces trois dimensions naissent donc des Mythistoires comme

des interprétations théologiques et philosophiques de l'Histoire, seule

activité raisonnée de l'intellect devant la cueillette des informations concernant

le développement des communautés humaines. Le but de toutes philosophies de l'histoire est de fournir aux humains une interprétation intelligible de

leur développement dans l'espace et dans le temps.

(poétique du temps) et développemental

(poétique de l'intrigue); une dimension du Symbolique qui est mue par la

Psyché pour laquelle le sens de l'histoire est l'enjeu des pulsions de

vie (Éros) et de mort (Thanatos) conduisant à des alternances de mouvements

centripètes (attraction) et centrifuges (répulsion); enfin une dimension de l'Idéologique commandée par le

vivre-ensemble à l'origine des communautés et des sociétés, le Socius,

qui se définit par les intérêts, les valeurs et les normes socio-culturelles. De

l'interattraction de ces trois dimensions naissent donc des Mythistoires comme

des interprétations théologiques et philosophiques de l'Histoire, seule

activité raisonnée de l'intellect devant la cueillette des informations concernant

le développement des communautés humaines. Le but de toutes philosophies de l'histoire est de fournir aux humains une interprétation intelligible de

leur développement dans l'espace et dans le temps. J'entreprends donc de tracer une

rapide esquisse de ce que pourrait être la civilisation extrême-orientale lue à

travers le prisme de la méthode-synthèse que j'ai suivie et dont les fibres remontent à la méthode comparatiste d'Arnold Toynbee. Depuis, ma lecture s'est inspirée

des meilleures interprétations des mécanismes sociaux et psychologiques qui

m'apparaissent se joindre d'une façon complémentaire dans la discipline de la

psychologie collective. Aborder une civilisation à laquelle nous sommes

étrangers impose de ne pas effectuer de transferts de notre

compréhension de la civilisation occidentale sur la civilisation étrangère.

Seulement quelqu'un provenant de cette civilisation pourrait reprendre la

méthode-synthèse et l'assumer le plus honnêtement possible en connaissant ces

civilisations de l'intérieur. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons

qu'expliquer une civilisation étrangère dans son développement historique et

que sa compréhension nous demeure à jamais inaccessible. Cela veut tout

simplement dire que nous devons prendre les meilleures dispositions objectives

pour ne pas nous perdre dans des écarts subjectifs dans le but de valider ou

dévaluer une civilisation quelconque : celle de l'autre comme la nôtre propre.

J'entreprends donc de tracer une

rapide esquisse de ce que pourrait être la civilisation extrême-orientale lue à

travers le prisme de la méthode-synthèse que j'ai suivie et dont les fibres remontent à la méthode comparatiste d'Arnold Toynbee. Depuis, ma lecture s'est inspirée

des meilleures interprétations des mécanismes sociaux et psychologiques qui

m'apparaissent se joindre d'une façon complémentaire dans la discipline de la

psychologie collective. Aborder une civilisation à laquelle nous sommes

étrangers impose de ne pas effectuer de transferts de notre

compréhension de la civilisation occidentale sur la civilisation étrangère.

Seulement quelqu'un provenant de cette civilisation pourrait reprendre la

méthode-synthèse et l'assumer le plus honnêtement possible en connaissant ces

civilisations de l'intérieur. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons

qu'expliquer une civilisation étrangère dans son développement historique et

que sa compréhension nous demeure à jamais inaccessible. Cela veut tout

simplement dire que nous devons prendre les meilleures dispositions objectives

pour ne pas nous perdre dans des écarts subjectifs dans le but de valider ou

dévaluer une civilisation quelconque : celle de l'autre comme la nôtre propre. (1893-1966),

publié dans la très sérieuse collection Librairie philosophique J. Vrin (1969),

voici un auteur japonais qui porte un regard de synthèse sur l'Histoire de la

Chine. Ce livre, écrit dans le contexte de la guerre sino-japonaise amorcée en

1937 par un japonais opposant au régime militaire national et à son idée de la

Grande Coopération Asiatique, trouve dans le taoïsme la synthèse identitaire de

cette histoire : «Le Yi-King est grand et infiniment vaste, rien ne peut

exister hors de lui et il contient tout». Cette pensée, avant même d'avoir

la moindre essence historique, contient la base du sens de l'unité qui

permet de constituer une historicité. L'élève d'Ohsawa, Clim. Yoshimi, peut

ainsi écrire, résumant la pensée essentielle du maître : «Ainsi le Principe

Unique domine la grande constitution de l'Univers et jusqu'à la constitution de

l'âme et du corps humains et se retrouve même au milieu du noyau atomique. Tout

est constitué par cette combinaison yin-yang. Toutes les expériences se

trouvent dans les livres de G. Oshawa, illustrées par d'innombrables exemples.

Ainsi, comme le dit Ohsawa, l'Histoire est le meilleur des livres de classe

pour étudier le Principe Unique» (p. 12). Tout cela est aussi métaphysique

que les idées de Platon

(1893-1966),

publié dans la très sérieuse collection Librairie philosophique J. Vrin (1969),

voici un auteur japonais qui porte un regard de synthèse sur l'Histoire de la

Chine. Ce livre, écrit dans le contexte de la guerre sino-japonaise amorcée en

1937 par un japonais opposant au régime militaire national et à son idée de la

Grande Coopération Asiatique, trouve dans le taoïsme la synthèse identitaire de

cette histoire : «Le Yi-King est grand et infiniment vaste, rien ne peut

exister hors de lui et il contient tout». Cette pensée, avant même d'avoir

la moindre essence historique, contient la base du sens de l'unité qui

permet de constituer une historicité. L'élève d'Ohsawa, Clim. Yoshimi, peut

ainsi écrire, résumant la pensée essentielle du maître : «Ainsi le Principe

Unique domine la grande constitution de l'Univers et jusqu'à la constitution de

l'âme et du corps humains et se retrouve même au milieu du noyau atomique. Tout

est constitué par cette combinaison yin-yang. Toutes les expériences se

trouvent dans les livres de G. Oshawa, illustrées par d'innombrables exemples.

Ainsi, comme le dit Ohsawa, l'Histoire est le meilleur des livres de classe

pour étudier le Principe Unique» (p. 12). Tout cela est aussi métaphysique

que les idées de Platon  et la dialectique yin-yang peut très bien faire écho à

la dialectique hégélienne. Mais le Principe Unique n'est pas le Dieu de Platon pas plus que l'idéalisme dialectique n'est le Yi-King, qu'importent les

confusions qu'on a pu faire à cet égard.

Les 4 000 ans d'Histoire de la Chine de Ohsawa est bien une philosophie

de l'histoire qui appartient à la civilisation extrême-orientale et rédigée au moment où ses deux

grands pôles, la Chine et le Japon, se rencontrent au cours de la plus

terrible guerre de leur histoire. M'engager dans cette voie ne

donnerait pas le résultat auquel je souhaiterais parvenir car je ne ferais que singer

la manière de penser d'Ohsawa. J'aime mieux rester authentique et regarder

le cours du fil de cette histoire en utilisant la méthode-synthèse que j'ai

développée, en la contre-vérifiant sommairement à partir de ce que la connaissance historique

peut me livrer sur cette histoire multi-millénaire.

et la dialectique yin-yang peut très bien faire écho à

la dialectique hégélienne. Mais le Principe Unique n'est pas le Dieu de Platon pas plus que l'idéalisme dialectique n'est le Yi-King, qu'importent les

confusions qu'on a pu faire à cet égard.

Les 4 000 ans d'Histoire de la Chine de Ohsawa est bien une philosophie

de l'histoire qui appartient à la civilisation extrême-orientale et rédigée au moment où ses deux

grands pôles, la Chine et le Japon, se rencontrent au cours de la plus

terrible guerre de leur histoire. M'engager dans cette voie ne

donnerait pas le résultat auquel je souhaiterais parvenir car je ne ferais que singer

la manière de penser d'Ohsawa. J'aime mieux rester authentique et regarder

le cours du fil de cette histoire en utilisant la méthode-synthèse que j'ai

développée, en la contre-vérifiant sommairement à partir de ce que la connaissance historique

peut me livrer sur cette histoire multi-millénaire. Poétique de l'espace. Comme Hérodote disait que l'Égypte était un don du Nil,

la Chine est un don de deux grands fleuves, le Hoang Ho (Fleuve Jaune) et le Yangzi Jiang (Fleuve Bleu). C'est autour de ces deux grandes voies d'accès

que la Chine du Nord et la Chine du Sud se développeront au cours des siècles.

À l'opposée, la mer a donné l'Empire du Soleil Levant, le Japon, mais aussi à

la péninsule coréenne, pont de transhumance de la Chine vers le Japon. Par contre les peuples de l'Asie du Sud-Est ont subi régulièrement les

invasions (et la domination) de peuples venus du Nord, malgré la formidable

civilisation érigée par les Khmers. Le couple Japon/Chine suggère une

comparaison facile avec le couple Grande-Bretagne/France mais elle trahit

l'énoncé du géographe Mackinder qui considérait que les pays insulaires

étaient de mœurs plus libérales et commerciales que les peuples continentaux

orientés vers le despotisme et le contrôle despotique. L’archipel du Japon

n’est pas l’archipel britannique comme la Chine n’est pas la France et les

limes des plateaux asiatiques, d’où déborderont successivement Huns et

Turco-Mongols, encore moins l’Allemagne! Il faut éviter de succomber aux comparaisons apparentes.

Poétique de l'espace. Comme Hérodote disait que l'Égypte était un don du Nil,

la Chine est un don de deux grands fleuves, le Hoang Ho (Fleuve Jaune) et le Yangzi Jiang (Fleuve Bleu). C'est autour de ces deux grandes voies d'accès

que la Chine du Nord et la Chine du Sud se développeront au cours des siècles.

À l'opposée, la mer a donné l'Empire du Soleil Levant, le Japon, mais aussi à

la péninsule coréenne, pont de transhumance de la Chine vers le Japon. Par contre les peuples de l'Asie du Sud-Est ont subi régulièrement les

invasions (et la domination) de peuples venus du Nord, malgré la formidable

civilisation érigée par les Khmers. Le couple Japon/Chine suggère une

comparaison facile avec le couple Grande-Bretagne/France mais elle trahit

l'énoncé du géographe Mackinder qui considérait que les pays insulaires

étaient de mœurs plus libérales et commerciales que les peuples continentaux

orientés vers le despotisme et le contrôle despotique. L’archipel du Japon

n’est pas l’archipel britannique comme la Chine n’est pas la France et les

limes des plateaux asiatiques, d’où déborderont successivement Huns et

Turco-Mongols, encore moins l’Allemagne! Il faut éviter de succomber aux comparaisons apparentes. elles-mêmes formées horizontalement et

pourquoi existe-t-il un vaste plateau au Nord au delà du Kouen-Loun. Ce sont

des questions très intéressantes du point de vue de la naissance et du

développement de la terre» (p. 23). Aujourd'hui, la paléogéographie nous

explique que les deux chaînes se sont formées par l'effet du sous-continent

indien, détaché de la côte est de l'Afrique et continue toujours de foncer

sur le continent asiatique, faisant ressurgir les fonds marins jusqu'aux plus

hauts sommets du monde. Cette vision géographique commande le sens de l'unité

de l'espace. Contrairement à la péninsule européenne où les chaînes de

montagnes et les fleuves semblent majoritairement aller à la verticale, du nord

au sud, en Asie, c'est de l'ouest vers l'est que vont chaînes de montagnes et

fleuves majeurs : «Sur ce plateau au Nord du Kouen-Loun, il y a 10.000 ans,

tout un peuple voyageait de l'Ouest vers l'Est. C'étaient les ancêtres du

peuple Chinois. Il a fallu plus de 5.000 ans à ce peuple pour parvenir à

l'extrême-Est de ce plateau où se trouve le fleuve Jaune (HOANG-HO) qui jaillit

du Tibet et se jette dans le Golfe de PETCHILI ou HOPE (3.750 kms). Ce peuple

descendait le fil du fleuve. Un esprit est caché dans les eaux, il s'exprime

par métempsychose : c'est l'Ordre de l'Univers» (p. 23). Bref, du sens de

l'unité dans l'espace découle l'unité de temps et d'intrigue. La conquête du continent asiatique inverse celle du continent américain. Par la Corée, ces migrants

pénètreront dans l'archipel japonais de même qu'en contournant l'Himalaya, ils

peupleront la péninsule de l'Asie du Sud-Est. Alors que la préhistoire et

l'histoire européenne ont émergé de deux mers intérieures, la Méditerranée et

la Baltique, c'est la terra firma qui est à l'origine de la civilisation

extrême-orientale.

elles-mêmes formées horizontalement et

pourquoi existe-t-il un vaste plateau au Nord au delà du Kouen-Loun. Ce sont

des questions très intéressantes du point de vue de la naissance et du

développement de la terre» (p. 23). Aujourd'hui, la paléogéographie nous

explique que les deux chaînes se sont formées par l'effet du sous-continent

indien, détaché de la côte est de l'Afrique et continue toujours de foncer

sur le continent asiatique, faisant ressurgir les fonds marins jusqu'aux plus

hauts sommets du monde. Cette vision géographique commande le sens de l'unité

de l'espace. Contrairement à la péninsule européenne où les chaînes de

montagnes et les fleuves semblent majoritairement aller à la verticale, du nord

au sud, en Asie, c'est de l'ouest vers l'est que vont chaînes de montagnes et

fleuves majeurs : «Sur ce plateau au Nord du Kouen-Loun, il y a 10.000 ans,

tout un peuple voyageait de l'Ouest vers l'Est. C'étaient les ancêtres du

peuple Chinois. Il a fallu plus de 5.000 ans à ce peuple pour parvenir à

l'extrême-Est de ce plateau où se trouve le fleuve Jaune (HOANG-HO) qui jaillit

du Tibet et se jette dans le Golfe de PETCHILI ou HOPE (3.750 kms). Ce peuple

descendait le fil du fleuve. Un esprit est caché dans les eaux, il s'exprime

par métempsychose : c'est l'Ordre de l'Univers» (p. 23). Bref, du sens de

l'unité dans l'espace découle l'unité de temps et d'intrigue. La conquête du continent asiatique inverse celle du continent américain. Par la Corée, ces migrants

pénètreront dans l'archipel japonais de même qu'en contournant l'Himalaya, ils

peupleront la péninsule de l'Asie du Sud-Est. Alors que la préhistoire et

l'histoire européenne ont émergé de deux mers intérieures, la Méditerranée et

la Baltique, c'est la terra firma qui est à l'origine de la civilisation

extrême-orientale. L'archipel japonais fut d'abord peuplé par les Aïnous qui provenaient vraisemblablement de Sibérie vers -1300 av. J.-C., leurs ancêtres ayant migré

vers Hokkaidō,

les îles Kouriles, l'île de Sakhaline et

le sud de la péninsule du Kamtchatka. C'est-à-dire 1000 ans avant la traversée de la péninsule coréenne jusqu'à l'île de Honshū par les peuples de Wa

qui sont les ancêtres du peuple

Yamato, formant l'essentiel des Japonais actuels. Là, les nomades asiatiques sont devenus le peuple

japonais dont les îles donnent le sens de l'unité dans l'espace. Ainsi, depuis l'unification Ming, la Chine est-elle restée l'un des pôles de la civilisation

extrême-orientale nettement marqué par son point de gravitation de l'Empire

céleste : l'Empire du Milieu, alors que le Japon, par son autonomie

géographique, ethnique et politique est devenu l'Empire du Soleil Levant, lié à

sa position maritime et, comme son nom en chinois, l'Empire à l'est de

l'Empire du Milieu.

L'archipel japonais fut d'abord peuplé par les Aïnous qui provenaient vraisemblablement de Sibérie vers -1300 av. J.-C., leurs ancêtres ayant migré

vers Hokkaidō,

les îles Kouriles, l'île de Sakhaline et

le sud de la péninsule du Kamtchatka. C'est-à-dire 1000 ans avant la traversée de la péninsule coréenne jusqu'à l'île de Honshū par les peuples de Wa

qui sont les ancêtres du peuple

Yamato, formant l'essentiel des Japonais actuels. Là, les nomades asiatiques sont devenus le peuple

japonais dont les îles donnent le sens de l'unité dans l'espace. Ainsi, depuis l'unification Ming, la Chine est-elle restée l'un des pôles de la civilisation

extrême-orientale nettement marqué par son point de gravitation de l'Empire

céleste : l'Empire du Milieu, alors que le Japon, par son autonomie

géographique, ethnique et politique est devenu l'Empire du Soleil Levant, lié à

sa position maritime et, comme son nom en chinois, l'Empire à l'est de

l'Empire du Milieu. configuration actuelle des frontières des États et des

zones de peuplement. La Poétique du temps, son nom le suggère, est cinétique.

Aussi, les États se font et se défont. Tout commence par des variétés diverses

et hostiles qui se rassemblent pour s'unir en un État primitif, puis cet État

se défait, se morcelle, se réunifie, est morcelé encore par des schismes

intérieurs et des invasions extérieures, se reconstitue encore… Il y a là des États, des Empires, des satellites. Du moins est-ce ce qui ressort de la pensée

d’Ohsawa. Pour lui, le sort de la Chine - ou de son État devrait-on dire - suit

la métaphysique du Yi-King : «L’État de Chou se développa de plus en plus

sous la conduite de leaders éminents tels que Wên Wang, Wu-Wang,

T’Ai-Kung-Wang, Chou-Kung (Tan), etc… Cependant que l’ordre de l’Univers,

yin-yang, la loi du métabolisme, ne lâchait jamais leurs mains. Après une

période de paix d’environ 300 ans, à l’époque de Yu-Wang, l’état est replongé

dans les troubles. Yu-Wang est tué par les Barbares du Nord. Il s’était lui

aussi noyé dans le petit yin et avait adopté la voie descendante, bien que de

grands leaders comme Wu-Wang ou Chu-Kung (Tan) eurent gravi la dure côte du

grand yin, ce qui leur permit d’unifier tous les peuples dans la paix. Puis

vint une période de voie descendante au bout de laquelle l’état se retrouva

dans la pire détresse. À partir de l’époque de P’in-Wang, fils de Yu-Wang, le

brillant état de Chou devint un pays lamentable et "propre à rien".

Comme la splendeur est éphémère! "Dans le monde, tout ce qui est en

abondance commence à manquer" dit-on. Une vie individuelle ne fait

exception à cette règle» (pp. 34-35). Même si un philosophe occidental de

l’histoire en arrivait à tirer une conclusion semblablement mélancolique de

l’Histoire, il ne s’en satisferait guère, à moins qu'il ne soit kantien. Il aurait besoin d’aller plus en profondeur dans les détails, ne pas se contenter d’abstractions métaphysiques avant

d’avoir bien scruté chaque détail du passé tant il est convaincu que le diable

se cache dans les détails et non dans la généralité du mouvement yin et yang. À

côté de cette instabilité de l’unité chinoise dans le temps, Ohsawa présente la

fixité calme de

configuration actuelle des frontières des États et des

zones de peuplement. La Poétique du temps, son nom le suggère, est cinétique.

Aussi, les États se font et se défont. Tout commence par des variétés diverses

et hostiles qui se rassemblent pour s'unir en un État primitif, puis cet État

se défait, se morcelle, se réunifie, est morcelé encore par des schismes

intérieurs et des invasions extérieures, se reconstitue encore… Il y a là des États, des Empires, des satellites. Du moins est-ce ce qui ressort de la pensée

d’Ohsawa. Pour lui, le sort de la Chine - ou de son État devrait-on dire - suit

la métaphysique du Yi-King : «L’État de Chou se développa de plus en plus

sous la conduite de leaders éminents tels que Wên Wang, Wu-Wang,

T’Ai-Kung-Wang, Chou-Kung (Tan), etc… Cependant que l’ordre de l’Univers,

yin-yang, la loi du métabolisme, ne lâchait jamais leurs mains. Après une

période de paix d’environ 300 ans, à l’époque de Yu-Wang, l’état est replongé

dans les troubles. Yu-Wang est tué par les Barbares du Nord. Il s’était lui

aussi noyé dans le petit yin et avait adopté la voie descendante, bien que de

grands leaders comme Wu-Wang ou Chu-Kung (Tan) eurent gravi la dure côte du

grand yin, ce qui leur permit d’unifier tous les peuples dans la paix. Puis

vint une période de voie descendante au bout de laquelle l’état se retrouva

dans la pire détresse. À partir de l’époque de P’in-Wang, fils de Yu-Wang, le

brillant état de Chou devint un pays lamentable et "propre à rien".

Comme la splendeur est éphémère! "Dans le monde, tout ce qui est en

abondance commence à manquer" dit-on. Une vie individuelle ne fait

exception à cette règle» (pp. 34-35). Même si un philosophe occidental de

l’histoire en arrivait à tirer une conclusion semblablement mélancolique de

l’Histoire, il ne s’en satisferait guère, à moins qu'il ne soit kantien. Il aurait besoin d’aller plus en profondeur dans les détails, ne pas se contenter d’abstractions métaphysiques avant

d’avoir bien scruté chaque détail du passé tant il est convaincu que le diable

se cache dans les détails et non dans la généralité du mouvement yin et yang. À

côté de cette instabilité de l’unité chinoise dans le temps, Ohsawa présente la

fixité calme de  l’Empire du Soleil Levant : «En dépit de cette règle du

monde relatif, le Japon vécut 3.000 ans, 10 fois 300 ans, sans jamais tomber

dans la ruine, se développant et prospérant d’une année à l’autre. Voilà la

preuve vivante que celui qui vit l’Ordre de l’Univers est éternel et peut être

éternellement heureux. Il est naturel que l’individu même obtienne un bonheur

stable durant toute sa vie quand il prend l’Ordre de l’Univers, le Principe

Unique, comme base de son existence» (p. 35). Et, pendant cette stabilité

quasi onirique, le yin et le yang continuent de bouleverser les temps du

Céleste Empire : «P’in Wang de Chou abandonna sa capitale et descendit sur

les rives du Fleuve Jaune (c’est la pente descendante). Il s’installe à

Lo-Yang, dans la plaine de l’Est. À partir de cette date et pendant 300 ans, on

parle des "annales des printemps et des automnes" (alternance de

confusion et de conflits)…» (p. 35). Bref, la stabilité de l’unité dans le

temps que représente la chronologie du Japon contraste avec l’alternance

de confusion et de conflits propre au temps historique de la Chine. Le Yin

domine la durée japonaise; le Yang celle de la Chine et de ses satellites du Sud-Est asiatique : le tout

identifie le rythme de la civilisation extrême-orientale.

l’Empire du Soleil Levant : «En dépit de cette règle du

monde relatif, le Japon vécut 3.000 ans, 10 fois 300 ans, sans jamais tomber

dans la ruine, se développant et prospérant d’une année à l’autre. Voilà la

preuve vivante que celui qui vit l’Ordre de l’Univers est éternel et peut être

éternellement heureux. Il est naturel que l’individu même obtienne un bonheur

stable durant toute sa vie quand il prend l’Ordre de l’Univers, le Principe

Unique, comme base de son existence» (p. 35). Et, pendant cette stabilité

quasi onirique, le yin et le yang continuent de bouleverser les temps du

Céleste Empire : «P’in Wang de Chou abandonna sa capitale et descendit sur

les rives du Fleuve Jaune (c’est la pente descendante). Il s’installe à

Lo-Yang, dans la plaine de l’Est. À partir de cette date et pendant 300 ans, on

parle des "annales des printemps et des automnes" (alternance de

confusion et de conflits)…» (p. 35). Bref, la stabilité de l’unité dans le

temps que représente la chronologie du Japon contraste avec l’alternance

de confusion et de conflits propre au temps historique de la Chine. Le Yin

domine la durée japonaise; le Yang celle de la Chine et de ses satellites du Sud-Est asiatique : le tout

identifie le rythme de la civilisation extrême-orientale. ces abstractions

politiques, c’est l’oikouméné qui est cherché, c’est-à-dire l’unité de la

civilisation qui s’identifierait avec la terre entière. Il en va de même de

tous les empires orientaux. L’empereur de Chine considère le pape et les rois

occidentaux comme ses sujets. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, l’oikouménè était

défini, en Occident, par le rayonnement de l'Église catholique romaine. Après les grandes découvertes

et l’établissement des comptoirs coloniaux rivaux aux XVIIe et XVIIIe siècles,

c’est le marché capitaliste et libéral qui reprit le manteau de l’oikouménè et

entendit l’étendre sur la terre entière. L’actuelle mondialisation par le

marché n’est pas l’équivalent d’un État universel, même si les tentacules

politiques, économiques et culturelles américaines enveloppent le globe; c’est

l’Église universelle du libre marché qui agit en tant que modèle imposé et accepté

(en partie ou en totalité) par l’ensemble des civilisations du monde. Les

cultures chinoise, japonaise, vietnamienne, coréenne, n’échappent pas à cette

emprise, malgré la résistance de la Chine de Mao ou la terrible guerre du

Viét-Nam menée par les troupes d’Ho Chi Minh. Un demi-siècle plus tard, leur

nation respective sont entrées de plain pied dans l’économie néo-libérale

mondiale.

ces abstractions

politiques, c’est l’oikouméné qui est cherché, c’est-à-dire l’unité de la

civilisation qui s’identifierait avec la terre entière. Il en va de même de

tous les empires orientaux. L’empereur de Chine considère le pape et les rois

occidentaux comme ses sujets. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, l’oikouménè était

défini, en Occident, par le rayonnement de l'Église catholique romaine. Après les grandes découvertes

et l’établissement des comptoirs coloniaux rivaux aux XVIIe et XVIIIe siècles,

c’est le marché capitaliste et libéral qui reprit le manteau de l’oikouménè et

entendit l’étendre sur la terre entière. L’actuelle mondialisation par le

marché n’est pas l’équivalent d’un État universel, même si les tentacules

politiques, économiques et culturelles américaines enveloppent le globe; c’est

l’Église universelle du libre marché qui agit en tant que modèle imposé et accepté

(en partie ou en totalité) par l’ensemble des civilisations du monde. Les

cultures chinoise, japonaise, vietnamienne, coréenne, n’échappent pas à cette

emprise, malgré la résistance de la Chine de Mao ou la terrible guerre du

Viét-Nam menée par les troupes d’Ho Chi Minh. Un demi-siècle plus tard, leur

nation respective sont entrées de plain pied dans l’économie néo-libérale

mondiale. confucéenne plus que taoïste, finalement, que la

Chine a vécu ses ères discordantes : «En Chine, Lao-Tseu est le premier

homme du Principe Unique. Il a démontré durant cette période de conflits et

d’incompréhension, le principe instructif de Fou-Hi qui datait de 3.000 ans.

Trois mille ans se sont encore écoulés depuis que Lao-Tseu a disparu dans la

Montagne de l’Ouest et bientôt un nouveau Lao-Tseu devra naître en Chine.

Lao-Tseu naquit au Nord-Ouest du pays (yin)» (p. 36). On aurait presque

envie de reconnaître-là une plate réplique des Évangiles : Lao-Tseu est venu,

n’a pas été écouté malgré la vérité de sa conception du Principe Unique,

maintenant, il serait cédulé pour un second retour. À côté, il y a Confucius : «Quant

à Confucius, on ne peut le comparer à Lao-Tseu. Il naquit à l’Est aux environs

de Ch’u-Fu (région yang). Il n’est pas aussi profond que Lao-Tseu. Lao-Tseu

enseignait à fond le monisme dialectique yin-yang, il montrait simplement le

visage de la vérité à l’aide du moins de mots possible. Lui-même a mis ce

principe en pratique jusqu’au bout. Par son propre exemple, il a toujours

exprimé la réalité du monisme dans la vie en éduquant des hommes qui avaient

remplacé leur véritable nature par des connaissances et des concepts. Sa vie

fut à l’image même du Principe

confucéenne plus que taoïste, finalement, que la

Chine a vécu ses ères discordantes : «En Chine, Lao-Tseu est le premier

homme du Principe Unique. Il a démontré durant cette période de conflits et

d’incompréhension, le principe instructif de Fou-Hi qui datait de 3.000 ans.

Trois mille ans se sont encore écoulés depuis que Lao-Tseu a disparu dans la

Montagne de l’Ouest et bientôt un nouveau Lao-Tseu devra naître en Chine.

Lao-Tseu naquit au Nord-Ouest du pays (yin)» (p. 36). On aurait presque

envie de reconnaître-là une plate réplique des Évangiles : Lao-Tseu est venu,

n’a pas été écouté malgré la vérité de sa conception du Principe Unique,

maintenant, il serait cédulé pour un second retour. À côté, il y a Confucius : «Quant

à Confucius, on ne peut le comparer à Lao-Tseu. Il naquit à l’Est aux environs

de Ch’u-Fu (région yang). Il n’est pas aussi profond que Lao-Tseu. Lao-Tseu

enseignait à fond le monisme dialectique yin-yang, il montrait simplement le

visage de la vérité à l’aide du moins de mots possible. Lui-même a mis ce

principe en pratique jusqu’au bout. Par son propre exemple, il a toujours

exprimé la réalité du monisme dans la vie en éduquant des hommes qui avaient

remplacé leur véritable nature par des connaissances et des concepts. Sa vie

fut à l’image même du Principe  Unique» (pp. 36-37). À l’opposé, «Confucius

est un maître de l’éthique. L’éthique en soi n’est pas mauvaise, elle est

simplement un peu trop conceptuelle, passive, négative et yin. C’est pourquoi

elle ne peut jamais prendre une place importante dans la vie quotidienne. C’est

pour cette raison que cette méthode n’a jamais réussi à sauver la situation

politique et sociale en cette période de guerre. Confucius enseigna l’éthique

comme la base de la réalisation de la paix mondiale et son enseignement est

devenu une éducation conceptuelle, séparée de l’éducation de la vie pratique.

On peut imaginer que sa conception était trop yin. En cette période extrêmement

yang, il était bien naturel que cet enseignement fut yin» (p. 37). Et

lorsque nous délaissons la métaphysique comme explication ultime de l’histoire

de la civilisation extrême-orientale, nous aboutissons à ce constat

macrobiotique : «La psychologie se fait connaître par l’entremise du corps,

il ne faut donc pas enseigner la spiritualité séparément de la physiologie. Il

est évident que Confucius n’avait pas nettement séparé l’éducation spirituelle

de l’éducation physiologique, mais il y était enclin. Ainsi ceux qui ruinèrent

le pays de façon désastreuse et cruelle furent les jolies femmes, les repas

gastronomiques et les savants…» (p. 37). Pour un peu, on entendrait

l’explication de la défaite de l’armée française en 1940 donnée par Pétain : l’esprit

de jouissance des Français!

Unique» (pp. 36-37). À l’opposé, «Confucius

est un maître de l’éthique. L’éthique en soi n’est pas mauvaise, elle est

simplement un peu trop conceptuelle, passive, négative et yin. C’est pourquoi

elle ne peut jamais prendre une place importante dans la vie quotidienne. C’est

pour cette raison que cette méthode n’a jamais réussi à sauver la situation

politique et sociale en cette période de guerre. Confucius enseigna l’éthique

comme la base de la réalisation de la paix mondiale et son enseignement est

devenu une éducation conceptuelle, séparée de l’éducation de la vie pratique.

On peut imaginer que sa conception était trop yin. En cette période extrêmement

yang, il était bien naturel que cet enseignement fut yin» (p. 37). Et

lorsque nous délaissons la métaphysique comme explication ultime de l’histoire

de la civilisation extrême-orientale, nous aboutissons à ce constat

macrobiotique : «La psychologie se fait connaître par l’entremise du corps,

il ne faut donc pas enseigner la spiritualité séparément de la physiologie. Il

est évident que Confucius n’avait pas nettement séparé l’éducation spirituelle

de l’éducation physiologique, mais il y était enclin. Ainsi ceux qui ruinèrent

le pays de façon désastreuse et cruelle furent les jolies femmes, les repas

gastronomiques et les savants…» (p. 37). Pour un peu, on entendrait

l’explication de la défaite de l’armée française en 1940 donnée par Pétain : l’esprit

de jouissance des Français!La signification est le sens tiré de la connaissance historique qui permet une intelligibilité affective du

développement

de la civilisation dans l'espace et dans le temps. Elle interagit donc avec l'historicité, y reçoit la logique de l'articulation des mouvements, des

personnages, des régions et lui fournit une économie des affects entre la

pulsion et la répulsion, l'Éros et Thanatos, le plaisir et la réalité. Revenons au texte d'Ohsawa. Rappelons comment il définit l'historicité : «La

Géographie est la mère de l'Histoire. Si l'on ne connaît pas la mère, on ne

peut connaître l'enfant» (p. 22). La Géographie, entendons le sol, la terre-mère

des religions primitives. Du sol naîtront les peuples, les sociétés, les États.

Du constat de la paléoanthropologie du milieu du XXe siècle, Ohsawa tisse un

mythistoire : «Attiré, ce peuple se déplaçait vers l'Est, habitant forêts et

grottes, mangeant des racines, des noix, du poisson et du gibier. À l'époque de

cette migration se succédèrent plusieurs grands dirigeants. Fou-Hi était l'un

d'eux» (p. 23). Si yin représente le caractère féminin et yang le caractère

masculin, il faut éviter toutefois de confondre la figure avec la personne. Les

grands dirigeants, on le voit tout de suite, sont à la fois chefs de la horde

et aussi figure du Père : «Le père de Fou-Hi était très viril, très yang, sa

mère très féminine, très yin. C'est pourquoi ils s'attiraient profondément et

se disputaient souvent. Le père de Fou-Hi était un homme robuste à barbe de

bûcheron, il avait un peu l'air d'un bandit, la peau brune et le corps

solidement charpenté. La mère au contraire avait le teint clair, la peau douce,

un corps souple et élancé, un caractère doux et calme» (p. 23). Tout cela

ne relève pas de l'historique mais du mythe, mais ce mythe ouvre à la compréhension de l'histoire

dans la mesure où il raconte la distribution des énergies. De l'Éros participe

le yin féminin distribuée par la Terre-Mère. Encastrée entre ses chaînes de

montagne et ses grands fleuves, elle a le teint clair, la peau douce, un

corps souple et élancé, un caractère doux et calme. Il n'est pas question d'insister ici sur la

réalité géographique du vaste territoire chinois : les tremblements de terre

fréquents dus à la pénétration du sous-continent indien sous le plateau

asiatique; les inondations saisonnières, la sécheresse désertique… Par contre,

la figure du yang, le mâle, le père, est encore étranger à la loi. Il est robuste

à barbe de bûcheron, il avait un peu l’air d’un bandit, la peau brune et le

corps solidement charpenté… Son air bandit, tout en étant à la tête de la

famille de Fou-Hi, nous dit qu’Ohsawa ne saurait nous le présenter sous

l’aspect d’une autorité civilisée. C’est un barbare et c’est la mère qui est

chargée de le civiliser. Le Familienroman de Fou-Hi, c’est bien le roman

national de la Chine et par le fait même, de l’Extrême-Orient.

développement

de la civilisation dans l'espace et dans le temps. Elle interagit donc avec l'historicité, y reçoit la logique de l'articulation des mouvements, des

personnages, des régions et lui fournit une économie des affects entre la

pulsion et la répulsion, l'Éros et Thanatos, le plaisir et la réalité. Revenons au texte d'Ohsawa. Rappelons comment il définit l'historicité : «La

Géographie est la mère de l'Histoire. Si l'on ne connaît pas la mère, on ne

peut connaître l'enfant» (p. 22). La Géographie, entendons le sol, la terre-mère

des religions primitives. Du sol naîtront les peuples, les sociétés, les États.

Du constat de la paléoanthropologie du milieu du XXe siècle, Ohsawa tisse un

mythistoire : «Attiré, ce peuple se déplaçait vers l'Est, habitant forêts et

grottes, mangeant des racines, des noix, du poisson et du gibier. À l'époque de

cette migration se succédèrent plusieurs grands dirigeants. Fou-Hi était l'un

d'eux» (p. 23). Si yin représente le caractère féminin et yang le caractère

masculin, il faut éviter toutefois de confondre la figure avec la personne. Les

grands dirigeants, on le voit tout de suite, sont à la fois chefs de la horde

et aussi figure du Père : «Le père de Fou-Hi était très viril, très yang, sa

mère très féminine, très yin. C'est pourquoi ils s'attiraient profondément et

se disputaient souvent. Le père de Fou-Hi était un homme robuste à barbe de

bûcheron, il avait un peu l'air d'un bandit, la peau brune et le corps

solidement charpenté. La mère au contraire avait le teint clair, la peau douce,

un corps souple et élancé, un caractère doux et calme» (p. 23). Tout cela

ne relève pas de l'historique mais du mythe, mais ce mythe ouvre à la compréhension de l'histoire

dans la mesure où il raconte la distribution des énergies. De l'Éros participe

le yin féminin distribuée par la Terre-Mère. Encastrée entre ses chaînes de

montagne et ses grands fleuves, elle a le teint clair, la peau douce, un

corps souple et élancé, un caractère doux et calme. Il n'est pas question d'insister ici sur la

réalité géographique du vaste territoire chinois : les tremblements de terre

fréquents dus à la pénétration du sous-continent indien sous le plateau

asiatique; les inondations saisonnières, la sécheresse désertique… Par contre,

la figure du yang, le mâle, le père, est encore étranger à la loi. Il est robuste

à barbe de bûcheron, il avait un peu l’air d’un bandit, la peau brune et le

corps solidement charpenté… Son air bandit, tout en étant à la tête de la

famille de Fou-Hi, nous dit qu’Ohsawa ne saurait nous le présenter sous

l’aspect d’une autorité civilisée. C’est un barbare et c’est la mère qui est

chargée de le civiliser. Le Familienroman de Fou-Hi, c’est bien le roman

national de la Chine et par le fait même, de l’Extrême-Orient. Voici donc le récit de ce roman familial tel

que raconté par Ohsawa: «Avec des parents aussi différents l’un de l’autre,

Fou-Hi avait beaucoup de difficultés. Les grands hommes naissent toujours de

parents aux caractères diamétralement opposés. Fou-Hi voyait souvent son père

persécuter et battre sa mère. Lui aussi était souvent grondé et frappé par son

père. Parfois il était jeté hors de la caverne et devait passer toute la nuit

en plein froid. Son père l’emmenait à la chasse dans les montagnes ou les

forêts ou à travers les rivières. La coutume d’alors voulait que l’on attrape

un animal au corps-à-corps, sans armes. On devait l’achever à l’aide d’une

pierre ou d’un bâton, jamais rien d’autres. Quand Fou-Hi rentrait bredouille,

son père lui distribuait une volée de coups de poing et le jeune garçon devait

toujours faire le choix entre être griffé et mordu par les bêtes au péril de sa

vie ou être frappé et terriblement battu par son père. Il préféra donc aller se

battre contre les bêtes sauvages. Quand il rentrait chez lui en vainqueur, son

père l’applaudissait. Pour cet enfant, il était préférable de vaincre et d’être

applaudi, plutôt que de perdre et d’être battu comme un martyr» (p. 26).

Voici donc le récit de ce roman familial tel

que raconté par Ohsawa: «Avec des parents aussi différents l’un de l’autre,

Fou-Hi avait beaucoup de difficultés. Les grands hommes naissent toujours de

parents aux caractères diamétralement opposés. Fou-Hi voyait souvent son père

persécuter et battre sa mère. Lui aussi était souvent grondé et frappé par son

père. Parfois il était jeté hors de la caverne et devait passer toute la nuit

en plein froid. Son père l’emmenait à la chasse dans les montagnes ou les

forêts ou à travers les rivières. La coutume d’alors voulait que l’on attrape

un animal au corps-à-corps, sans armes. On devait l’achever à l’aide d’une

pierre ou d’un bâton, jamais rien d’autres. Quand Fou-Hi rentrait bredouille,

son père lui distribuait une volée de coups de poing et le jeune garçon devait

toujours faire le choix entre être griffé et mordu par les bêtes au péril de sa

vie ou être frappé et terriblement battu par son père. Il préféra donc aller se

battre contre les bêtes sauvages. Quand il rentrait chez lui en vainqueur, son

père l’applaudissait. Pour cet enfant, il était préférable de vaincre et d’être

applaudi, plutôt que de perdre et d’être battu comme un martyr» (p. 26). il

fut entraîné par les deux bras du changement de la grande nature. Le climat du

plateau était très rude, le froid et la chaleur s’alternaient perpétuellement :

le froid surtout était mortel. Il découvrit que le principe yin-yang, l’Ordre

de l’Univers, est présent éternellement dans l’Univers tout entier qui est en

perpétuel état de devenir. C’est le fameux Yi-King (le livre des

transmutations). Ce principe du changement n’est pas une science, il est facile

à pratiquer. Fou-Hi voyait le temps passer dans le ciel. Il voyait aussi le

changement des saisons et la face des animaux qui vivent en harmonie avec la

terre. Au milieu d’incessantes vicissitudes, il put découvrir un ordre éternel.

Grâce à ce principe Fou-Hi devint finalement un homme capable de prévoir la

sécheresse, les inondations, les orages, la guerre même, etc… Il en déduisit

les règles fondamentales de l’agriculture, de l’étiquette et de bien d’autres

systèmes. Son peuple menait une vie courageuse et heureuse. Ainsi un grand

homme comme Fou-Hi naît toujours d’un père extrêmement yang et d’une mère

extrêmement yin (c’est-à-dire les deux extrémités). L’électricité est d’autant

plus forte que la différence entre les deux pôles est grande et elle donne

ainsi d’autant plus de lumières et de chaleur» (pp. 26-27).

il

fut entraîné par les deux bras du changement de la grande nature. Le climat du

plateau était très rude, le froid et la chaleur s’alternaient perpétuellement :

le froid surtout était mortel. Il découvrit que le principe yin-yang, l’Ordre

de l’Univers, est présent éternellement dans l’Univers tout entier qui est en

perpétuel état de devenir. C’est le fameux Yi-King (le livre des

transmutations). Ce principe du changement n’est pas une science, il est facile

à pratiquer. Fou-Hi voyait le temps passer dans le ciel. Il voyait aussi le

changement des saisons et la face des animaux qui vivent en harmonie avec la

terre. Au milieu d’incessantes vicissitudes, il put découvrir un ordre éternel.

Grâce à ce principe Fou-Hi devint finalement un homme capable de prévoir la

sécheresse, les inondations, les orages, la guerre même, etc… Il en déduisit

les règles fondamentales de l’agriculture, de l’étiquette et de bien d’autres

systèmes. Son peuple menait une vie courageuse et heureuse. Ainsi un grand

homme comme Fou-Hi naît toujours d’un père extrêmement yang et d’une mère

extrêmement yin (c’est-à-dire les deux extrémités). L’électricité est d’autant

plus forte que la différence entre les deux pôles est grande et elle donne

ainsi d’autant plus de lumières et de chaleur» (pp. 26-27). Tant que la recherche historique ne

se poursuit pas, il est difficile de se départir du mythistoire car il remplit

les vides de notre ignorance. Ces récits aprioristes, comme le récit de la

Genèse dans la Bible ou ceux d'Homère ou du Mahabarata offrent une «métalecture» de

la réalité accessible sous la forme empirique par tous. L'usage qu'en fait

Ohsawa indique à quel point il est difficile de s'en débarrasser. Même lorsque

la paléoanthropologie parvient à retracer les origines ethniques et les

migrations démographiques, ces récits persistent dans la littérature, l'art et

la mémoire collective. Ce qui change, c'est leur statut : de vérité

transcendante, elles se font thématiques de reconnaissance culturelle. Ils

fondent nos affects, contribuent à définir l'Éros et Thanatos aussi

bien dans les liens interpersonnels de membres de la collectivité que dans les relations

sociales entre les groupes et les institutions. Pour Ohsawa, comme pour

beaucoup de Chinois, le récit de Fou-Hi est mythe fondateur et trame, au cours des

millénaires, en deçà des régimes de lois et de pouvoirs, l'économie des affects

de la civilisation.

Tant que la recherche historique ne

se poursuit pas, il est difficile de se départir du mythistoire car il remplit

les vides de notre ignorance. Ces récits aprioristes, comme le récit de la

Genèse dans la Bible ou ceux d'Homère ou du Mahabarata offrent une «métalecture» de

la réalité accessible sous la forme empirique par tous. L'usage qu'en fait

Ohsawa indique à quel point il est difficile de s'en débarrasser. Même lorsque

la paléoanthropologie parvient à retracer les origines ethniques et les

migrations démographiques, ces récits persistent dans la littérature, l'art et

la mémoire collective. Ce qui change, c'est leur statut : de vérité

transcendante, elles se font thématiques de reconnaissance culturelle. Ils

fondent nos affects, contribuent à définir l'Éros et Thanatos aussi

bien dans les liens interpersonnels de membres de la collectivité que dans les relations

sociales entre les groupes et les institutions. Pour Ohsawa, comme pour

beaucoup de Chinois, le récit de Fou-Hi est mythe fondateur et trame, au cours des

millénaires, en deçà des régimes de lois et de pouvoirs, l'économie des affects

de la civilisation. Chine, on retrouve l'alternance du yin et du

yang : «Imagination cosmique et notion de couple s'unissent pour créer les

souverains géniteurs : Izanagi, le dieu, et Izanami, la déesse. Chargés par les

dieux de stabiliser la terre dérivante, ils reçurent d'eux en cadeau une lance

(hoko) : "Alors que ces deux kami se tenaient sur le Pont

Flottant du Ciel, ils plongèrent la hallebarde divine, l'agitèrent en cercle

dans le sel marin et la retirèrent en faisant clapoter l'eau. À ce moment-là,

les gouttes salées qui tombaient de la hallebarde se superposèrent et devinrent

des îles". (Kojihi). Ils passèrent le reste de leurs jours à

enfanter îles et divinités, mais en donnant naissance au feu, Izanami périt,

brûlée à mort. Désespéré, Izanagi s'en fut la chercher aux enfers

Chine, on retrouve l'alternance du yin et du

yang : «Imagination cosmique et notion de couple s'unissent pour créer les

souverains géniteurs : Izanagi, le dieu, et Izanami, la déesse. Chargés par les

dieux de stabiliser la terre dérivante, ils reçurent d'eux en cadeau une lance

(hoko) : "Alors que ces deux kami se tenaient sur le Pont

Flottant du Ciel, ils plongèrent la hallebarde divine, l'agitèrent en cercle

dans le sel marin et la retirèrent en faisant clapoter l'eau. À ce moment-là,

les gouttes salées qui tombaient de la hallebarde se superposèrent et devinrent

des îles". (Kojihi). Ils passèrent le reste de leurs jours à

enfanter îles et divinités, mais en donnant naissance au feu, Izanami périt,

brûlée à mort. Désespéré, Izanagi s'en fut la chercher aux enfers  mais, comme

Orphée, sa curiosité et son impatience le perdirent; terrifié par la vue du

corps décomposé de son épouse, il s'enfuit du monde infernal, poursuivi par

d'impitoyables furies» (D. et V. Elisseeff. La civilisation japonaise, Paris,

Arthaud, Col. Les Grandes civilisations, 1974, p. 26). On retrouve également

dans l'Asie du Sud-Est et dans les mers du Sud de semblables récits de la

création. Les îles naissent de gouttes de boue, comme en Polynésie. Du couple

Izanagi-Izanami naît Amaterasu O-mikami, qui personnifie le soleil et

représente l'ancêtre divin du clan impérial. Comme en Égypte, le soleil est la

déesse qui enfante les hommes et les empereurs sont ses fils qui, comme le Pharaon,

doivent être considérés comme des dieux vivant. La seule différence est

qu'Amon est un dieu masculin alors qu'Amaterasu est une déesse. Son double est

Susanoo, un frère malveillant, violent et perturbateur. Les Elisseeff précisent

toutefois qu'il est «moins l'antithèse de sa sœur qu’un concurrent, un

gêneur, un tourbillon brutal lancé au cœur d’une société policée. Les

fondements historiques de la légende d’Amaterasu et du Susanoo semblent

relativement clairs et l’on pense que cet antagonisme traduit dans la

mythologie l’antique lutte que se livrèrent pour la domination des clans les

pays également évolués du Yamato et d’Izumo» (p. 29). Un peu comme les Han

et les Miao, la dynamique des rivalités entre le Yamato et l’Izumo a fini par

restaurer le Principe Unique.

mais, comme

Orphée, sa curiosité et son impatience le perdirent; terrifié par la vue du

corps décomposé de son épouse, il s'enfuit du monde infernal, poursuivi par

d'impitoyables furies» (D. et V. Elisseeff. La civilisation japonaise, Paris,

Arthaud, Col. Les Grandes civilisations, 1974, p. 26). On retrouve également

dans l'Asie du Sud-Est et dans les mers du Sud de semblables récits de la

création. Les îles naissent de gouttes de boue, comme en Polynésie. Du couple

Izanagi-Izanami naît Amaterasu O-mikami, qui personnifie le soleil et

représente l'ancêtre divin du clan impérial. Comme en Égypte, le soleil est la

déesse qui enfante les hommes et les empereurs sont ses fils qui, comme le Pharaon,

doivent être considérés comme des dieux vivant. La seule différence est

qu'Amon est un dieu masculin alors qu'Amaterasu est une déesse. Son double est

Susanoo, un frère malveillant, violent et perturbateur. Les Elisseeff précisent

toutefois qu'il est «moins l'antithèse de sa sœur qu’un concurrent, un

gêneur, un tourbillon brutal lancé au cœur d’une société policée. Les

fondements historiques de la légende d’Amaterasu et du Susanoo semblent

relativement clairs et l’on pense que cet antagonisme traduit dans la

mythologie l’antique lutte que se livrèrent pour la domination des clans les

pays également évolués du Yamato et d’Izumo» (p. 29). Un peu comme les Han

et les Miao, la dynamique des rivalités entre le Yamato et l’Izumo a fini par

restaurer le Principe Unique. Nous retrouvons la même dualité aux

origines du mythistoire vietnamien, à partir de la dynastie de Hóng Báng : «Selon

la tradition rapportée par les Annales, un arrière-petit fils du mythique

empereur Thán Nóng (Chen Nong), ancêtre de l’agriculture, appelé Dé Minh,

rencontra, au cours d’une tournée dans le Sud, près de la Chaîne des Cinq

Passes, une Tién (Immortelle), dont il eut un fils, Lôc Tuc. Par la suite, Dé

Minh partagea son empire entre son fils aîné Dé Nghi qui reçut le Nord et son fils cadet

Lôc Tuc qui reçut le Sud. Ce dernier régna sous le nom de Kinh-dúóng-vúóng sur

le royaume de Xich Quy», ce qui, pour les Occidentaux veut dire que la

division entre le Nord et le Sud Vietnam remonte à une période bien antérieure

à la guerre civile menée par les opposants communistes et capitalistes.

Poursuivons : «Kinh-dúóng-vúóng épousa la fille du Seigneur de Dóng-dinh

(Tong-t’ing), Thán Long (Dragon Génie), et en eut un fils qui lui succéda sous

le nom de Lac Long Quán (Seigneur Dragon Lac). Lac Long Quán épousa Au Có qui

lui donna cent fils. C’est là l’origine des Bách Vièt (Cent Yue). Un jour le roi dit à sa femme : "Je suis de la race des

Nous retrouvons la même dualité aux

origines du mythistoire vietnamien, à partir de la dynastie de Hóng Báng : «Selon

la tradition rapportée par les Annales, un arrière-petit fils du mythique

empereur Thán Nóng (Chen Nong), ancêtre de l’agriculture, appelé Dé Minh,

rencontra, au cours d’une tournée dans le Sud, près de la Chaîne des Cinq

Passes, une Tién (Immortelle), dont il eut un fils, Lôc Tuc. Par la suite, Dé

Minh partagea son empire entre son fils aîné Dé Nghi qui reçut le Nord et son fils cadet

Lôc Tuc qui reçut le Sud. Ce dernier régna sous le nom de Kinh-dúóng-vúóng sur

le royaume de Xich Quy», ce qui, pour les Occidentaux veut dire que la

division entre le Nord et le Sud Vietnam remonte à une période bien antérieure

à la guerre civile menée par les opposants communistes et capitalistes.

Poursuivons : «Kinh-dúóng-vúóng épousa la fille du Seigneur de Dóng-dinh

(Tong-t’ing), Thán Long (Dragon Génie), et en eut un fils qui lui succéda sous

le nom de Lac Long Quán (Seigneur Dragon Lac). Lac Long Quán épousa Au Có qui

lui donna cent fils. C’est là l’origine des Bách Vièt (Cent Yue). Un jour le roi dit à sa femme : "Je suis de la race des  Dragons, tu es de la race des

Immortels. L’eau et le feu se détruisent : nous vivrons difficilement d’accord.

Il faut maintenant nous séparer". La moitié des enfants avec leur mère

retournèrent dans la montagne, l’autre moitié suivirent leur père et

s’établirent au bord de la Mer Méridionale (Nam Hai). Lac Long Quán transmit le

trône à son fils aîné Hùng-vúóng» (Lê Thá Khôi. Le Viet-Nam, Paris,

Éditions de Minuit, 1955, pp. 82-83). Plus antagoniste que complémentaire, le

mythistoire vietnamien marque l’opposition entre les hommes qui travaillent (le

descendant de l’ancêtre agriculteur) et des femmes qui assurent la pérennité de

la race (l’Immortelle). Ils se rencontrent pour procréer et au bout de la

centaine, partagent la terre vietnamienne en deux parts égales mais opposées. Kinh-dúóng-vúóng le dit

ouvertement à son épouse : nous vivons difficilement d’accord. Plus

terrible qu’en Chine ou au Japon, l’inimitié marque la césure entre les deux

Viet-Nam. Comment pouvait-on se réconcilier et retrouver le Principe Unique?

Dragons, tu es de la race des

Immortels. L’eau et le feu se détruisent : nous vivrons difficilement d’accord.

Il faut maintenant nous séparer". La moitié des enfants avec leur mère

retournèrent dans la montagne, l’autre moitié suivirent leur père et

s’établirent au bord de la Mer Méridionale (Nam Hai). Lac Long Quán transmit le

trône à son fils aîné Hùng-vúóng» (Lê Thá Khôi. Le Viet-Nam, Paris,

Éditions de Minuit, 1955, pp. 82-83). Plus antagoniste que complémentaire, le

mythistoire vietnamien marque l’opposition entre les hommes qui travaillent (le

descendant de l’ancêtre agriculteur) et des femmes qui assurent la pérennité de

la race (l’Immortelle). Ils se rencontrent pour procréer et au bout de la

centaine, partagent la terre vietnamienne en deux parts égales mais opposées. Kinh-dúóng-vúóng le dit

ouvertement à son épouse : nous vivons difficilement d’accord. Plus

terrible qu’en Chine ou au Japon, l’inimitié marque la césure entre les deux

Viet-Nam. Comment pouvait-on se réconcilier et retrouver le Principe Unique? «Le roi de Thuc, dont la demande

avait été repoussée, légua à ses descendants la haine du Van Lang. Le dernier

des Hùng-vúóng, confiant dans la puissance de ses armes, s’était endormi dans

la mollesse. Les troupes de Thuc s’ébranlèrent. Elles étaient arrivées à la

porte de la ville que le roi s’éveillait à peine de son ivresse. Au milieu des

cris de triomphe de ses ennemis, Hùng-vúóng se précipita dans un puits. Ainsi

prit fin la dynastie des Hông Bàng (258 A.C.)

«Le roi de Thuc, dont la demande

avait été repoussée, légua à ses descendants la haine du Van Lang. Le dernier

des Hùng-vúóng, confiant dans la puissance de ses armes, s’était endormi dans

la mollesse. Les troupes de Thuc s’ébranlèrent. Elles étaient arrivées à la

porte de la ville que le roi s’éveillait à peine de son ivresse. Au milieu des

cris de triomphe de ses ennemis, Hùng-vúóng se précipita dans un puits. Ainsi

prit fin la dynastie des Hông Bàng (258 A.C.) «La tradition rapporte que le roi

ne put achever la construction de sa ville qu’avec l’appui surnaturel de Kim

Quy, la Tortue d’Or. Au moment de le quitter, le Génie lui remit en présent une

griffe qui, montée en gâchette sur une arbalète, le rendait invincible. Le

général chinois Triêu Dàqui convoitait Au Lac subit une sanglante défaite. Il

eut alors recours à la ruse et demanda pour son fils Trong Thuy la main de la

fille d’An-dúóng-vúóng, la belle My Châu. Grâce à la confiance de sa femme,

Trong Thuy déroba la griffe miraculeuse qu’il s’empressa de rapporter à son

père.

«La tradition rapporte que le roi

ne put achever la construction de sa ville qu’avec l’appui surnaturel de Kim

Quy, la Tortue d’Or. Au moment de le quitter, le Génie lui remit en présent une

griffe qui, montée en gâchette sur une arbalète, le rendait invincible. Le

général chinois Triêu Dàqui convoitait Au Lac subit une sanglante défaite. Il

eut alors recours à la ruse et demanda pour son fils Trong Thuy la main de la

fille d’An-dúóng-vúóng, la belle My Châu. Grâce à la confiance de sa femme,

Trong Thuy déroba la griffe miraculeuse qu’il s’empressa de rapporter à son

père. cria : "Ton ennemi est derrière

toi!". Le roi trancha la tête de sa fille, puis, tenant à la main une

corne de rhinocéros, il suivit la Tortue et entra dans la mer.

cria : "Ton ennemi est derrière

toi!". Le roi trancha la tête de sa fille, puis, tenant à la main une

corne de rhinocéros, il suivit la Tortue et entra dans la mer. En ce temps-là, une tigresse et une

ourse vivaient dans la même caverne. Elles vinrent prier Hwan-ung de leur

donner forme humaine. Le roi céleste donna à chacune d’elles un bouquet

d’armoise et vingt gousses d’ail et leur dit : "Si vous mangez cette

nourriture sacrée et si vous ne voyez pas la lumière du soleil pendant cent

jours, vous deviendrez des êtres humains".

En ce temps-là, une tigresse et une

ourse vivaient dans la même caverne. Elles vinrent prier Hwan-ung de leur

donner forme humaine. Le roi céleste donna à chacune d’elles un bouquet

d’armoise et vingt gousses d’ail et leur dit : "Si vous mangez cette

nourriture sacrée et si vous ne voyez pas la lumière du soleil pendant cent

jours, vous deviendrez des êtres humains". rendu ce

pragmatisme inutile, compliqué et peu pratique. Le pragmatisme doit être simple

et facile à comprendre et en même temps très utile et efficace. Une théorie

complexe qu'un spécialiste seul peut comprendre ne sert à rien. (Voilà la

supériorité du P.U. [Principe Unique], de l'I King, le livre des

transmutations dont l'histoire de la Chine et du Japon vue de face et de dos

n'a cessé de démontrer la valeur). En Chine, depuis des temps immémoriaux, les

grands leaders qui avaient découvert et maîtrisé ce Principe de l'Ordre de

l'Univers dirigeaient leur peuple dans la paix. Mais d'autres leaders, intellectuels

de petite envergure, apparurent avec le temps et traduisirent l'Ordre de

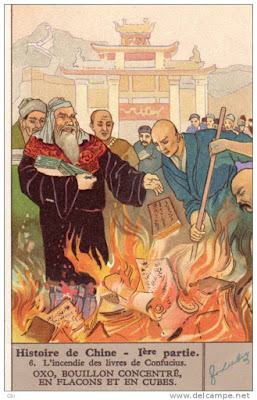

l'Univers en de difficiles théories» (p. 21). Ohsawa pense sans doute ici aux confucianistes et aux Lettrés dont l'empereur Shi Houang-ti devait commander de faire brûler tous les livres. Contrairement à l'Athènes classique, Ohsawa se

prononce pour la technè contre la païdéia : «Le peuple, sans

instruction, ne pouvait dès lors continuer à comprendre le

rendu ce

pragmatisme inutile, compliqué et peu pratique. Le pragmatisme doit être simple

et facile à comprendre et en même temps très utile et efficace. Une théorie

complexe qu'un spécialiste seul peut comprendre ne sert à rien. (Voilà la

supériorité du P.U. [Principe Unique], de l'I King, le livre des

transmutations dont l'histoire de la Chine et du Japon vue de face et de dos

n'a cessé de démontrer la valeur). En Chine, depuis des temps immémoriaux, les

grands leaders qui avaient découvert et maîtrisé ce Principe de l'Ordre de

l'Univers dirigeaient leur peuple dans la paix. Mais d'autres leaders, intellectuels

de petite envergure, apparurent avec le temps et traduisirent l'Ordre de

l'Univers en de difficiles théories» (p. 21). Ohsawa pense sans doute ici aux confucianistes et aux Lettrés dont l'empereur Shi Houang-ti devait commander de faire brûler tous les livres. Contrairement à l'Athènes classique, Ohsawa se

prononce pour la technè contre la païdéia : «Le peuple, sans

instruction, ne pouvait dès lors continuer à comprendre le  principe de la vie.

Les savants eux-mêmes se spéciali-

principe de la vie.

Les savants eux-mêmes se spéciali-sèrent de plus en plus et s'abaissèrent jusqu'à raisonner et négliger la pratique du Principe. Les grands leaders de temps très reculés comme Sin-Jên, Fou-Hi et Shen-Nung montraient l'Ordre de l'Univers, la Vérité comme une pratique et non comme une doctrine. Ce sont les savants de l'époque Wên-Wang de Chou qui ont commencé à transformer ce principe en une doctrine difficile, en théories compliquées et qui enfin ont supprimé cette étude au peuple. Quant à Confucius et ses adeptes, ils ont parachevé le crime» (p. 21). Voilà pourquoi la légende de Fou-Hi apparaît si importante aux yeux d'Ohsawa : «Les groupes leaders tels que Fou-Hi enseignaient ce principe de l'Ordre de l'Univers comme un instrument ou une technique de la vie réelle. Ils n'ont enseigné que le Yin et le Yang, avec seulement deux petits signes. Confucius et ses adeptes l'ont transformé en principe difficile, en théories compliquées incompréhensibles aux gens et ont créé une doctrine académique. (Ils utilisaient 64 signes au lieu de deux et ont écrit deux gros volumes sur le Yin et le Yang.) Ceux qui sont responsables du destin impitoyable de ce pays mondial de Chine, grand roi du continent asiatique, ce sont les savants et les leaders qui ont transformé en théories et doctrines difficiles et complexes le Principe de MAKOTO de l'Ordre de l'Univers compréhensible à tous. En ce sens, Confucius a commis une faute et un crime graves. À travers toutes les générations, ceux qui ruinent un état et conduisent le peuple au malheur sont très souvent des savants éminents et professionnels et des idéologistes et leurs disciples. Cela ne se limite pas seulement "aux scribes et aux Pharisiens hypocrites". Cependant l'on ne peut faire de reproches aux gens qui professent à l'Académie ni aux éducateurs, car… [la suite est manquante]» (pp. 21-22).

Quoi qu’il en soit, Ohsawa nous apprend ici à lire les différentes phases de l’histoire chinoise en considérant les métamorphose du yin en yang et vice versa selon les périodes où les empereurs se conduisent en suivant ou en dérogeant à la voie pragmatique du I King : «Maintenant nous allons examiner quels genres de principes sont en vigueur chez le grand peuple Chinois, pourquoi il n’y a pas un seul empire qui ait duré plus de 300 ans et aussi pourquoi un état qui a formé le plus grand Empire, construit la plus grande muraille, qui est encore aujourd’hui un sujet d’émerveillement, a péri en 15 ans seulement» (p. 22). Mais, avant d'en arriver là, au récit du Premier empereur Ts'in Che Houang-ti (nom à alphabet variable, aujourd'hui connu sous le nom de Qin Shi Huangdi.), c’est alors qu'Ohsawa nous raconte le mythe de Fou-Hi. Oshawa utilise (de manière «pragmatique») le mythistoire pour nous introduire à la connaissance historique «objective». Fou-Hi est l’unité de mesure idéologique du comportement de Shi Houang-ti :

«Quand l’époque des Annales des

Printemps et des Automnes (époque de grande confusion) a atteint 300 ans, 7états se font face, guettant une occasion de conquérir le monde. La Chine entre

dans l’âge yang des guerres continuelles. Cette période dure environ 200 ans

avant que le yang n’atteigne son point culminant. Mais abandonnons cette partie

trop confuse de l’Histoire.

«Quand l’époque des Annales des

Printemps et des Automnes (époque de grande confusion) a atteint 300 ans, 7états se font face, guettant une occasion de conquérir le monde. La Chine entre

dans l’âge yang des guerres continuelles. Cette période dure environ 200 ans

avant que le yang n’atteigne son point culminant. Mais abandonnons cette partie

trop confuse de l’Histoire. Shih-Huang-Ti (Premier Empereur Souverain), car, affirmait-il, il

représentait à la fois 3 souverains et 5 empereurs. C’est lui qui fit

construire la Grande Muraille, longue de 3.000 kms, afin d’arrêter les invasions barbares du Nord. Shi-Huang-Ti était un homme très éminent et très

yang, un peu comparable à Napoléon et Hitler. C’est pourquoi il affirmait que

les savants et Confucianistes (yin) mettaient les gens en face de dilemmes et

en fait ne servaient à rien. Il fit enterrer plus de 460 Confucianistes

célèbres et brûler tous les livres sauf les livres de l’Agriculture et de la

médecine et le Yi-King. Ne ressemble-t-il pas à Hitler qui fit brûler tous les

livres des savants juifs? Cependant le yang à cette époque atteignit son point

culminant, alors les barbares Mongols s’armèrent et envahirent à nouveau le

territoire. La Grande Muraille, qui ressemble à une chaîne de montagnes

artificielle orientée est-ouest, fut spécialement érigée pour permettre de

résister aux envahisseurs. Toutes les murailles du monde entier sont orientées

est-ouest, que ce soit le mur d’Adrien ou la ligne Maginot, etc… Le pourquoi de

cette orientation est un excellent problème pour ceux qui étudient le Principe

Unique» (pp. 38-39).

Shih-Huang-Ti (Premier Empereur Souverain), car, affirmait-il, il

représentait à la fois 3 souverains et 5 empereurs. C’est lui qui fit

construire la Grande Muraille, longue de 3.000 kms, afin d’arrêter les invasions barbares du Nord. Shi-Huang-Ti était un homme très éminent et très

yang, un peu comparable à Napoléon et Hitler. C’est pourquoi il affirmait que

les savants et Confucianistes (yin) mettaient les gens en face de dilemmes et

en fait ne servaient à rien. Il fit enterrer plus de 460 Confucianistes

célèbres et brûler tous les livres sauf les livres de l’Agriculture et de la

médecine et le Yi-King. Ne ressemble-t-il pas à Hitler qui fit brûler tous les

livres des savants juifs? Cependant le yang à cette époque atteignit son point

culminant, alors les barbares Mongols s’armèrent et envahirent à nouveau le

territoire. La Grande Muraille, qui ressemble à une chaîne de montagnes

artificielle orientée est-ouest, fut spécialement érigée pour permettre de

résister aux envahisseurs. Toutes les murailles du monde entier sont orientées

est-ouest, que ce soit le mur d’Adrien ou la ligne Maginot, etc… Le pourquoi de

cette orientation est un excellent problème pour ceux qui étudient le Principe

Unique» (pp. 38-39). personnalité yang également appartient son «pragmatisme» administratif : «…il

réalisa l’unification de la monnaie, le système des préfectures, l’annulation

du régime féodal, l’expansion du territoire, il fixa les rangs à la cour. Le

pays devint alors ce qui est au nord la Grande Muraille, au sud le Viet-Nam. À

l’époque de Chou, la Chine occupait seulement le territoire compris entre la

Rivière Jaune et le Yang tze-Kiang. Cette expansion fut donc une entreprise

sans pareille qu’un homme ordinaire n’aurait même pas pu envisager. Mais hélas,

comme il en est toujours avec de semblables entreprises et expéditions, les

impôts se firent lourds, le peuple tomba dans une profonde misère et les

savants commencèrent à protester. Alors Shih-Huang-Ti infligea à son peuple de

sévères punitions, ordonna oppressions et répressions, fit brûler les livres et

enterrer vifs les savants. C’est la conséquence normale qui découle d’un chef

extrêmement yang, puisque né et élevé dans une région yin, le plateau le plus

occidental…» (p. 39).

personnalité yang également appartient son «pragmatisme» administratif : «…il

réalisa l’unification de la monnaie, le système des préfectures, l’annulation

du régime féodal, l’expansion du territoire, il fixa les rangs à la cour. Le

pays devint alors ce qui est au nord la Grande Muraille, au sud le Viet-Nam. À

l’époque de Chou, la Chine occupait seulement le territoire compris entre la

Rivière Jaune et le Yang tze-Kiang. Cette expansion fut donc une entreprise

sans pareille qu’un homme ordinaire n’aurait même pas pu envisager. Mais hélas,

comme il en est toujours avec de semblables entreprises et expéditions, les

impôts se firent lourds, le peuple tomba dans une profonde misère et les

savants commencèrent à protester. Alors Shih-Huang-Ti infligea à son peuple de

sévères punitions, ordonna oppressions et répressions, fit brûler les livres et

enterrer vifs les savants. C’est la conséquence normale qui découle d’un chef

extrêmement yang, puisque né et élevé dans une région yin, le plateau le plus

occidental…» (p. 39). milieu géographique (pays - région - ville natale, qui, au

sens large, sont aussi une nourriture). De plus, Shih-Huang-Ti adopta comme

principe directeur le point de vue du savant très yang HAN-FEI, et il écarta

l’opinion des confucianistes yin qui pourtant lui faisait défaut. Le yang

atteignit son point d’explosion, et dès le décès de Shih-Huang-Ti, la

révolution éclata dans tout le sud-est, la région la plus yang. C’est ainsi que

le grand empire disparut au bout de 15 ans seulement. Il est indiscutable que

la vie de ce qui est yang est courte. Quand on devient yang, on doit s’attendre

à avoir une vie brève. Il est dangereux de rester toujours yang après l’âge de

40 ans, bien que l’on doive l’être jusqu’à cet âge. Lorsque ce qui est yang se

ruine, sa ruine même est yang et très voyante. De même un homme énergique et

entreprenant peut mourir brusquement à 40 ou 50 ans d’hémorragie cérébrale ou

de crise cardiaque, ou de maladie hépatique. La capitale de Ch’in, Hsien-Yang,

continua à brûler pendant 3 mois après sa reddition (ce fameux incendie rouge

qui dura trois mois) Shih-Huang-Ti de Ch’in qui fit enterrer vifs des savants

yin ruina son pays à cause de l’opinion d’un

milieu géographique (pays - région - ville natale, qui, au

sens large, sont aussi une nourriture). De plus, Shih-Huang-Ti adopta comme

principe directeur le point de vue du savant très yang HAN-FEI, et il écarta

l’opinion des confucianistes yin qui pourtant lui faisait défaut. Le yang

atteignit son point d’explosion, et dès le décès de Shih-Huang-Ti, la

révolution éclata dans tout le sud-est, la région la plus yang. C’est ainsi que

le grand empire disparut au bout de 15 ans seulement. Il est indiscutable que

la vie de ce qui est yang est courte. Quand on devient yang, on doit s’attendre

à avoir une vie brève. Il est dangereux de rester toujours yang après l’âge de

40 ans, bien que l’on doive l’être jusqu’à cet âge. Lorsque ce qui est yang se

ruine, sa ruine même est yang et très voyante. De même un homme énergique et

entreprenant peut mourir brusquement à 40 ou 50 ans d’hémorragie cérébrale ou

de crise cardiaque, ou de maladie hépatique. La capitale de Ch’in, Hsien-Yang,

continua à brûler pendant 3 mois après sa reddition (ce fameux incendie rouge

qui dura trois mois) Shih-Huang-Ti de Ch’in qui fit enterrer vifs des savants

yin ruina son pays à cause de l’opinion d’un  savant yang… C’est le Karma, vers

lequel nous-mêmes nous acheminons quelquefois» (p. 40). Ohsawa reviendra à

plusieurs reprises sur l’importance de la macrobiotique dans le cours de

l’histoire de la Chine, et cette idéologie trouvera, après la Seconde Guerre

mondiale, des adeptes partout en Occident. Ainsi, un auteur québécois, Jean Pellerin,

intitulera-t-il son essai de philosophie de l’histoire, Faillite de

l’Occident (Montréal, Éditions du Jour, Col. Les Idées du Jour, # D-11,

1963) supposant un «complexe d’Alexandre» expliquant l’agressivité occidentale

par le fait d’être de gros mangeurs de viandes au pacifisme (c’était une époque

où Gandhi avait la cote) végétarien asiatique.

savant yang… C’est le Karma, vers

lequel nous-mêmes nous acheminons quelquefois» (p. 40). Ohsawa reviendra à

plusieurs reprises sur l’importance de la macrobiotique dans le cours de

l’histoire de la Chine, et cette idéologie trouvera, après la Seconde Guerre

mondiale, des adeptes partout en Occident. Ainsi, un auteur québécois, Jean Pellerin,

intitulera-t-il son essai de philosophie de l’histoire, Faillite de

l’Occident (Montréal, Éditions du Jour, Col. Les Idées du Jour, # D-11,

1963) supposant un «complexe d’Alexandre» expliquant l’agressivité occidentale

par le fait d’être de gros mangeurs de viandes au pacifisme (c’était une époque

où Gandhi avait la cote) végétarien asiatique. conseillers sous

prétexte qu’ils présentaient des observations sévères et désagréables. Un

leader révolutionnaire qui assassine un chef violent appelle immanquablement sa

propre ruine. Le karma tourne comme un moulin. Par suite de leurs exigences et

de leur conduite politique et militaire, Han-Fei et son meurtrier Li-Si furent

assassinés à leur tour. Quant à Shih-Huang-Ti, quoiqu’il ait entrepris des

œuvres inégalables, il employa trop la violence. À son grand regret, il fut le

premier, mais aussi le dernier empereur, bien qu’il se crût à l’origine d’une

lignée d’empereurs éternels. Par la suite on détruisit même sa sépulture. Il

utilisa la violence au point de faire enterrer vifs les savants qui lui

représentaient ses erreurs et les dangers qu’il courant. À partir du moment où

un dirigeant réprime la liberté d’opinion, le pays court à sa fin. Ainsi un

grand empire sans précédent disparut en quelques années et pour toujours ainsi

qu’un rêve ou une bulle de savon. Cependant la dynastie de Ch’in parvint malgré

tout à administrer ses territoires et son nom est resté célèbre dans le monde

entier. Le nom de cette dynastie est employé aujourd’hui par le monde entier

comme nom de la Chine éternelle, malgré les 2.000 ans passés et les changements

de dynasties. Cette dynastie Ch’in disparut en effet 15 ans après son

apparition. Si l’on observe l’histoire scrupuleusement, on apprend combien la

violence est éphémère, inutile et nuisible» (pp. 44-45). Évidemment, les

leçons de l’histoire sont indispensables à qui voit se dresser des aspirations

de paix contre la violence des contraintes de son époque. Il y a là un

avertissement que le philosophe envoie aux dirigeants de son pays en pleine

crise belliciste dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale.

conseillers sous

prétexte qu’ils présentaient des observations sévères et désagréables. Un

leader révolutionnaire qui assassine un chef violent appelle immanquablement sa

propre ruine. Le karma tourne comme un moulin. Par suite de leurs exigences et

de leur conduite politique et militaire, Han-Fei et son meurtrier Li-Si furent

assassinés à leur tour. Quant à Shih-Huang-Ti, quoiqu’il ait entrepris des

œuvres inégalables, il employa trop la violence. À son grand regret, il fut le

premier, mais aussi le dernier empereur, bien qu’il se crût à l’origine d’une

lignée d’empereurs éternels. Par la suite on détruisit même sa sépulture. Il