|

Claude Monet. Impression soleil levant, 1872.

|

LES MODERNITÉS ARTISTIQUES ET LITTÉRAIRES À L'ÈRE DE L'ANUS MUNDI (3)

LES IMPRESSIONNISTES

Nous désignons par le terme d'Anus Mundi, terme utilisé

à Auschwitz, la période de régression de la civilisation

occidentale entre 1860 et 1945 (80 ans) qui sépare les dé-

buts de la Guerre de Sécession et la fin de la Seconde

Guerre mondiale.

|

| Gustave Doré, Lac en Écosse après l'orage, 1875-1878 |

De tous les courants d’art qui se sont succédé avant la

Grande Guerre, celui qui convient le mieux à la définition de génial donnée par Max Scheler, c’est

l’impressionnisme. Par sa légende, le nombre de ses membres, la variété de leur

style personnel, l’abondance de leur production, leur rapide réception à

l’extérieur de la France, le mouvement impressionniste a envahi la conscience

historique au point de réduire la place, tout aussi importante, réservée à

l’art réaliste, naturaliste et symboliste. Plus que le romantisme,

l’impressionnisme s’est voulu une révolution de l’espace figuratif occidental.

Par sa facilité à dialoguer avec les autres tendances tout  comme par ses

différentes ruptures internes, il marqua une rupture avec la continuité de

l’histoire de l’art. Pour Philippe Muray, dans son dix-neuvième siècle à travers les âges, l’Occident «avait connu les

paradis de la chair de Titien, Tintoret, Véronèse, Rubens, les constellations

de femmes nues offertes aux souverains catholiques. Le monde déraidi, comme dit

sublimement Claudel, où passe le souffle de l’esprit, où s’ouvrent les chemins

de la nuit obscure et des estuaires du ciel. Les émissions vénitiennes de

lumière laser d’un côté, de l’autre les féeries dans le puisard de Bosch ou

Brueghel. Cocagnes et Tentations. Le 19e, c’est une tout autre affaire. D’abord

une excursion exotique, les fauves, plumes, palmes, oiseaux de feu, lianes :

Delacroix, Gros, Géricault, Ingres, Barye, Chassériau, Odilon Redon. Nymphes, odalisques, culs-de-lampes. Gothique, Gustave Doré. Puis l’apparente fuite

comme par ses

différentes ruptures internes, il marqua une rupture avec la continuité de

l’histoire de l’art. Pour Philippe Muray, dans son dix-neuvième siècle à travers les âges, l’Occident «avait connu les

paradis de la chair de Titien, Tintoret, Véronèse, Rubens, les constellations

de femmes nues offertes aux souverains catholiques. Le monde déraidi, comme dit

sublimement Claudel, où passe le souffle de l’esprit, où s’ouvrent les chemins

de la nuit obscure et des estuaires du ciel. Les émissions vénitiennes de

lumière laser d’un côté, de l’autre les féeries dans le puisard de Bosch ou

Brueghel. Cocagnes et Tentations. Le 19e, c’est une tout autre affaire. D’abord

une excursion exotique, les fauves, plumes, palmes, oiseaux de feu, lianes :

Delacroix, Gros, Géricault, Ingres, Barye, Chassériau, Odilon Redon. Nymphes, odalisques, culs-de-lampes. Gothique, Gustave Doré. Puis l’apparente fuite  à la

campagne : Millet, Pissarro, Sisley. Ou encore Gauguin, la nef bardée d’idoles

polynésiennes partie à la recherche de l’Empire du soleil. Mais tout cela en

même temps raconte un effondrement, et on peut appeler cette décomposition

minutieuse “impressionnisme”, ce n’est jamais qu’un malentendu de plus. Le

fameux passage à la lumière ou aux couleurs pures n’annonce que l’implosion

dans un trou noir de tout ce qui, en même temps que c’est peint, disparaît en

lambeaux et en amas, en particules et nébuleuses. “Nous sommes au quatrième

quart d’un siècle qui finira par une révolution colossale”, écrivait encore Van Gogh. Mais une chose importe, continuait-il, “c’est de ne pas être dupe de la

fausseté de son époque, pas au point toutefois qu’on n’y repère les heures

malsaines, étouffantes et déprimées qui précèdent l’orage”».

Philippe Muray, qui s’en prend impitoyablement à tous les mythes du XIXe

siècle, se rallie à la tradition des refusés.

Il participe au mythe impressionniste en enchérissant sur les dénonciations

qui ont commencé dès la production des premières toiles du genre. L’historien

de l’art, Pierre Francastel, longtemps avant lui, avait nuancé le mythe :

«Si l’on admet que c’est avec

l’impressionnisme que se pose vraiment la question de l’effondrement de

l’ancien espace plastique, encore faut-il distinguer. Je ne songe pas un moment

à soutenir l’idée absurde, que les impressionnistes ont été, tout d’un coup,

des novateurs et rien d’autre. Ils ont, au contraire, cheminé péniblement, à

petits coups, avec des repentirs, des fausses voies. Ils ont été, dans

l’ensemble, des précurseurs plutôt que des réalisateurs».

Mais, là encore, Francastel ne dit pas qu’ils n’ont été que les dupes de la

fausseté de leur temps. Herbert Read s’approche un peu plus près de la vérité,

lorsqu’il leur reconnaît «une prise de

conscience de problèmes dialectiques dans la démarche artistique elle-même, qui

ne pouvaient être résolus que par une transformation radicale de sa situation

par rapport à la connaissance. Le vieux langage de l’art ne convenait désormais

plus à la connaissance humaine : un nouveau langage devait être créé, syllabe

par syllabe, image par image, avant que l’art puisse encore une fois être

nécessité sociale aussi bien qu’individuelle».

à la

campagne : Millet, Pissarro, Sisley. Ou encore Gauguin, la nef bardée d’idoles

polynésiennes partie à la recherche de l’Empire du soleil. Mais tout cela en

même temps raconte un effondrement, et on peut appeler cette décomposition

minutieuse “impressionnisme”, ce n’est jamais qu’un malentendu de plus. Le

fameux passage à la lumière ou aux couleurs pures n’annonce que l’implosion

dans un trou noir de tout ce qui, en même temps que c’est peint, disparaît en

lambeaux et en amas, en particules et nébuleuses. “Nous sommes au quatrième

quart d’un siècle qui finira par une révolution colossale”, écrivait encore Van Gogh. Mais une chose importe, continuait-il, “c’est de ne pas être dupe de la

fausseté de son époque, pas au point toutefois qu’on n’y repère les heures

malsaines, étouffantes et déprimées qui précèdent l’orage”».

Philippe Muray, qui s’en prend impitoyablement à tous les mythes du XIXe

siècle, se rallie à la tradition des refusés.

Il participe au mythe impressionniste en enchérissant sur les dénonciations

qui ont commencé dès la production des premières toiles du genre. L’historien

de l’art, Pierre Francastel, longtemps avant lui, avait nuancé le mythe :

«Si l’on admet que c’est avec

l’impressionnisme que se pose vraiment la question de l’effondrement de

l’ancien espace plastique, encore faut-il distinguer. Je ne songe pas un moment

à soutenir l’idée absurde, que les impressionnistes ont été, tout d’un coup,

des novateurs et rien d’autre. Ils ont, au contraire, cheminé péniblement, à

petits coups, avec des repentirs, des fausses voies. Ils ont été, dans

l’ensemble, des précurseurs plutôt que des réalisateurs».

Mais, là encore, Francastel ne dit pas qu’ils n’ont été que les dupes de la

fausseté de leur temps. Herbert Read s’approche un peu plus près de la vérité,

lorsqu’il leur reconnaît «une prise de

conscience de problèmes dialectiques dans la démarche artistique elle-même, qui

ne pouvaient être résolus que par une transformation radicale de sa situation

par rapport à la connaissance. Le vieux langage de l’art ne convenait désormais

plus à la connaissance humaine : un nouveau langage devait être créé, syllabe

par syllabe, image par image, avant que l’art puisse encore une fois être

nécessité sociale aussi bien qu’individuelle».

Cette prise de conscience aurait difficilement

pu avoir lieu avant ce dernier tiers du XIXe siècle. Même s’il est possible de

reconnaître dans l’école vénitienne du XVIIIe siècle et surtout dans leur

héritier britannique William Turner (1775-1851), un précédent historique aux

compositions impressionnistes, Turner n’en demeurant pas moins un isolé dans

son temps. Un pré-impressionniste, car ses expériences sur la couleur et

l’atmosphère fluide de ses compositions, si elles ont eu un impact sur l’art

romantique, lui sont restés propres et n’ont pas donné naissance à cette

tendance qui sera celle des peintres impressionnistes. Cette révolution fut

donc tout à fait légitime, mais comme toutes révolutions, elle contenait en soi

une mythographie à laquelle ces peintres ont été les premiers à ériger les

pierres. Les critiques, les historiens, les professeurs d’art ont, à la suite,

apporté leurs propres pierres pour dresser leur monument. Et comme à toute

révolution, il y a des contre-révolutionnaires, ceux-ci ont glosé sur les refusés et continuent aujourd’hui à

minimiser leur apport ou leurs innovations. Pour accéder au rapport entre la

tendance impressionniste et l’esprit morbide fin de siècle propre à l’ère de l’Anus mundi, il faut s’attarder presque autant à la démythification

positive que négative des impressionnistes qu’à situer leurs œuvres dans les

cadres de cette époque tourmentée psychologiquement et socialement.

|

| William Turner. le HMS Temeraire, tracté par un remorqueur à vapeur muni de roues à aubes vers Rotherhithe, 1838. |

Il est difficile de partager, dans l’histoire de

l’impressionnisme, ce qui relève du mythe et de la vérité. Par exemple, voulant

résumer les origines du mouvement artistique, Jacques Le Rider éprouve

certaines  difficultés à trancher : «Rappel

historique : Monet, Pissarro, Sisley et quelques autres peintres ont formé une

“société anonyme” qui expose cent soixante-cinq toiles en 1874 dans l’ancien

atelier de Nadar. La majorité des critiques considère ces œuvres comme bâclées,

et Louis Leroy, journaliste du Charivari, lance le mot “impressionniste” - par

allusion au tableau de Claude Monet, Impression, soleil levant (1872).

Initialement, c’est tantôt Manet, tantôt Monet qui est considéré comme le “roi

de l’impressionnisme”, et les artistes impressionnistes ne revendiquent cette

dénomination qu’à partir de leur troisième exposition de 1877. Leurs

détracteurs parlent de “peinture de communards”, d’“école démocratique”,

d’“école des taches”, mais aussi de nihilisme et de “lugubrisme”. “L’enrôlement

de l’impressionnisme dans les rangs du réalisme [puis du naturalisme] se fit

naturellement, dans la logique d’une évidence”. (Denys Riout)».

Le 25 avril 1874, au lendemain de l’exposition chez Nadar qui fut un succès

d’estime plus qu’un succès financier – la coopérative formée par les

impressionnistes allait imploser peu après -, en effet, un article signé Louis

Leroy paraissait dans Le Charivari titré

L’Exposition des impressionnistes, et

le critique de se moquer : «veuillez

me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du

tableaux…; que représente cette toile? Voyez au livret. Impression, soleil

levant. Impression, j’en étais sûr. Je me

disais aussi, puisque je suis

difficultés à trancher : «Rappel

historique : Monet, Pissarro, Sisley et quelques autres peintres ont formé une

“société anonyme” qui expose cent soixante-cinq toiles en 1874 dans l’ancien

atelier de Nadar. La majorité des critiques considère ces œuvres comme bâclées,

et Louis Leroy, journaliste du Charivari, lance le mot “impressionniste” - par

allusion au tableau de Claude Monet, Impression, soleil levant (1872).

Initialement, c’est tantôt Manet, tantôt Monet qui est considéré comme le “roi

de l’impressionnisme”, et les artistes impressionnistes ne revendiquent cette

dénomination qu’à partir de leur troisième exposition de 1877. Leurs

détracteurs parlent de “peinture de communards”, d’“école démocratique”,

d’“école des taches”, mais aussi de nihilisme et de “lugubrisme”. “L’enrôlement

de l’impressionnisme dans les rangs du réalisme [puis du naturalisme] se fit

naturellement, dans la logique d’une évidence”. (Denys Riout)».

Le 25 avril 1874, au lendemain de l’exposition chez Nadar qui fut un succès

d’estime plus qu’un succès financier – la coopérative formée par les

impressionnistes allait imploser peu après -, en effet, un article signé Louis

Leroy paraissait dans Le Charivari titré

L’Exposition des impressionnistes, et

le critique de se moquer : «veuillez

me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du

tableaux…; que représente cette toile? Voyez au livret. Impression, soleil

levant. Impression, j’en étais sûr. Je me

disais aussi, puisque je suis  impressionné, il doit y avoir de l’impression

là-dedans…».

Le mythe commence donc autour du nom du groupe. Impression, impressionnistes,

impressionnisme : de la diversité des œuvres, on passait à l’unité de

mouvance artistique. Mais le rigolo faisait écho à ce que les artistes

eux-mêmes en disaient : «Monet

lui-même a expliqué… qu’il avait envoyé une toile faite au Havre, de sa fenêtre

: du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navire pointant.

“On me demande le titre pour le catalogue; ça ne pouvait vraiment pas passer

pour une vue du Havre. Je répondis : Mettez Impression!” En effet, cette œuvre fut inscrite au catalogue comme: Impression, Soleil levant (c’était une des deux versions représentant le port que l’artiste

avait peintes en 1872)».

Cette version est sans doute la plus crédible pour l’origine du mot impression. Mais Monet en pensait-il

lui-même être à l’origine d’un mouvement? Pour leur historien John Rewald, des

artistes se réunissaient fréquemment et partageaient leurs théories sur la

nature, l’art et le regard. Cela aussi appartenait au mythe : «Réunis presque par le hasard, ils avaient

accepté leur sort commun de même qu’ils allaient accepter qu’on les désigne

comme “impressionnistes”, mot inventé par un critique malveillant pour

ridiculiser leurs efforts».

Le mythe reposait autant sur l’hostilité originelle, puis permanente au

mouvement qu’à l’anecdote racontée par Monet.

impressionné, il doit y avoir de l’impression

là-dedans…».

Le mythe commence donc autour du nom du groupe. Impression, impressionnistes,

impressionnisme : de la diversité des œuvres, on passait à l’unité de

mouvance artistique. Mais le rigolo faisait écho à ce que les artistes

eux-mêmes en disaient : «Monet

lui-même a expliqué… qu’il avait envoyé une toile faite au Havre, de sa fenêtre

: du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navire pointant.

“On me demande le titre pour le catalogue; ça ne pouvait vraiment pas passer

pour une vue du Havre. Je répondis : Mettez Impression!” En effet, cette œuvre fut inscrite au catalogue comme: Impression, Soleil levant (c’était une des deux versions représentant le port que l’artiste

avait peintes en 1872)».

Cette version est sans doute la plus crédible pour l’origine du mot impression. Mais Monet en pensait-il

lui-même être à l’origine d’un mouvement? Pour leur historien John Rewald, des

artistes se réunissaient fréquemment et partageaient leurs théories sur la

nature, l’art et le regard. Cela aussi appartenait au mythe : «Réunis presque par le hasard, ils avaient

accepté leur sort commun de même qu’ils allaient accepter qu’on les désigne

comme “impressionnistes”, mot inventé par un critique malveillant pour

ridiculiser leurs efforts».

Le mythe reposait autant sur l’hostilité originelle, puis permanente au

mouvement qu’à l’anecdote racontée par Monet.

|

| Jean-Baptiste Camille Corot. L'entrée du port à La Rochelle, 1851. |

L’impressionnisme émergeait de l’école de

peintres rassemblés à Barbizon. Barbizon nous est connu pour les œuvres de

Millet et de quelques autres peintres déjà rassemblés pour peindre la nature

rurale et le travail des paysans. Parmi eux, Jean-Baptiste Camille Corot

(1796-1875) parcourait toute la France et l’Italie à la  recherche de paysages

qu’il peindrait dans le style néo-classique. Peu à peu toutefois, son style

s’imprégna de la luminosité et les traits, s’ils ne disparurent pas, n’empêchaient

plus la magie des effets de lumières de jouer sur les murs de L’entrée du port à La Rochelle (1851) ou

sur le Pont et moulin près de Mantes (1860-1865).

Comme le remarque Lionello Venturi, chez Corot, «les contrastes de lumière et ombre sont sacrifiés dans ses peintures au

règne absolu des demi-tons et des nuances, ce qui lui fait gagner en

délicatesse et en grâce ce qu’il perdait en robustesse et en énergie. La

lumière solaire de Rome lui avait suggéré l’énergie des contrastes, et

l’énergie fut pour lui l’antidote nécessaire d’un laisser aller qui constituait

un danger constant pour sa nature simple et bonne. Une conséquence importante

de la vision en masse par tons de lumière est qu’il faut renoncer à un premier

plan naturel. Bien mieux, pour interpréter la nature et non pas la reproduire,

Corot met au premier plan du tableau un point éloigné du pays et, bien plutôt

qu’il ne représente matériellement les détails des objets, il participe à la

vie imprimée sur les objets par les lumières et les ombres. Ainsi arrive-t-il à

transformer les choses en valeurs de vie. Comme la valeur est l’infini alors

que l’objet est le fini, pour découvrir l’infini dans le fini, l’artiste doit

se détacher de son sujet par une vision aussi éloignée matériellement que

proche spirituellement. Il ne conduit pas l’observateur par la main dans la

profondeur de l’espace naturel, mais lui présente un objet vu en surface où il

est à la fois proche et lointain, mais vu comme constituant un tout se

suffisant à lui-même. aussi bien le proche que le lointain appartiennent au

monde de l’infini, au monde de l’art, distinct du monde de la nature. C’est la

raison pour laquelle un peu de terre grossière, un fleuve trouble, un pont en

ruines et quelques collines éloignées sont devenus un absolu de l’art, une des

merveilles du monde».

Ce qui caractérisait Corot, c’était précisément ce qui empêcha Barbizon d’aller

plus loin dans la recherche chromatique dans laquelle devait triompher

l’impressionnisme. Corot, ajoute le même historien, «n’a pas permis à sa fantaisie de s’élancer au-delà de la réalité; il

s’est efforcé de retenir son imagination créatrice dans les limites de la

réalité, la réalité naturelle qu’il voyait. Donc, Corot était un réaliste, mais

d’un genre spécial puisqu’il se refusait à peindre les détails objectifs des

choses, comme le voulaient les réalistes. Renonçant aux détails, il resta

fidèle à son impression de lumière et d’ombre et s’arrêta dès qu’il eut réalisé

cette impression. La réaction dramatique à la lutte de la lumière et de l’ombre

au premier plan, et l’extase devant la clarté de l’horizon humain, furent

complètement absorbées et fondues dans son impression visuelle».

recherche de paysages

qu’il peindrait dans le style néo-classique. Peu à peu toutefois, son style

s’imprégna de la luminosité et les traits, s’ils ne disparurent pas, n’empêchaient

plus la magie des effets de lumières de jouer sur les murs de L’entrée du port à La Rochelle (1851) ou

sur le Pont et moulin près de Mantes (1860-1865).

Comme le remarque Lionello Venturi, chez Corot, «les contrastes de lumière et ombre sont sacrifiés dans ses peintures au

règne absolu des demi-tons et des nuances, ce qui lui fait gagner en

délicatesse et en grâce ce qu’il perdait en robustesse et en énergie. La

lumière solaire de Rome lui avait suggéré l’énergie des contrastes, et

l’énergie fut pour lui l’antidote nécessaire d’un laisser aller qui constituait

un danger constant pour sa nature simple et bonne. Une conséquence importante

de la vision en masse par tons de lumière est qu’il faut renoncer à un premier

plan naturel. Bien mieux, pour interpréter la nature et non pas la reproduire,

Corot met au premier plan du tableau un point éloigné du pays et, bien plutôt

qu’il ne représente matériellement les détails des objets, il participe à la

vie imprimée sur les objets par les lumières et les ombres. Ainsi arrive-t-il à

transformer les choses en valeurs de vie. Comme la valeur est l’infini alors

que l’objet est le fini, pour découvrir l’infini dans le fini, l’artiste doit

se détacher de son sujet par une vision aussi éloignée matériellement que

proche spirituellement. Il ne conduit pas l’observateur par la main dans la

profondeur de l’espace naturel, mais lui présente un objet vu en surface où il

est à la fois proche et lointain, mais vu comme constituant un tout se

suffisant à lui-même. aussi bien le proche que le lointain appartiennent au

monde de l’infini, au monde de l’art, distinct du monde de la nature. C’est la

raison pour laquelle un peu de terre grossière, un fleuve trouble, un pont en

ruines et quelques collines éloignées sont devenus un absolu de l’art, une des

merveilles du monde».

Ce qui caractérisait Corot, c’était précisément ce qui empêcha Barbizon d’aller

plus loin dans la recherche chromatique dans laquelle devait triompher

l’impressionnisme. Corot, ajoute le même historien, «n’a pas permis à sa fantaisie de s’élancer au-delà de la réalité; il

s’est efforcé de retenir son imagination créatrice dans les limites de la

réalité, la réalité naturelle qu’il voyait. Donc, Corot était un réaliste, mais

d’un genre spécial puisqu’il se refusait à peindre les détails objectifs des

choses, comme le voulaient les réalistes. Renonçant aux détails, il resta

fidèle à son impression de lumière et d’ombre et s’arrêta dès qu’il eut réalisé

cette impression. La réaction dramatique à la lutte de la lumière et de l’ombre

au premier plan, et l’extase devant la clarté de l’horizon humain, furent

complètement absorbées et fondues dans son impression visuelle».

|

| Charles-François Daubigny. Bord de rivière au clair de lune, |

Voilà pourquoi Charles-François Daubigny

(1817-1878) devrait apparaître comme le premier véritable impressionniste, bien

avant Monet. Celui-ci avait toujours été la cible des critiques et d’un public

pour le  moins peu courtois : «Aux

Salons ses toiles avaient été régulièrement l’objet d’attaques violentes; même

Théophile Gautier, favorable cependant aux recherches nouvelles, ne put

s’empêcher d’écrire : “Il est vraiment dommage que ce paysagiste, d’un

sentiment si vrai, si juste et si naturel, se contente d’une impression et

néglige à ce point les détails. Ces tableaux ne sont plus que des ébauches, et

des ébauches peu avancées… Chaque objet se dessine par un contour apparent ou

réel et les paysages de M. Daubigny n’offrent guère que des taches de couleur

juxtaposées”. Mais le but de Daubigny était justement de résumer des

impressions (en 1865 un critique l’avait même appelé le “chef de l’école de

l’impression”) et il était prêt à sacrifier une partie de la vérité littérale à

la recherche d’une expression plus fidèle des aspects sans cesse changeants de

la nature».

Tout cela se passait bien avant le Salon

des refusés. Rappelons l’anecdote. Pour le Salon officiel, le jury composé d’artistes académiciens avait

refusé 3 000 des 5 000 œuvres présentées. L’empereur Napoléon III,

moins peu courtois : «Aux

Salons ses toiles avaient été régulièrement l’objet d’attaques violentes; même

Théophile Gautier, favorable cependant aux recherches nouvelles, ne put

s’empêcher d’écrire : “Il est vraiment dommage que ce paysagiste, d’un

sentiment si vrai, si juste et si naturel, se contente d’une impression et

néglige à ce point les détails. Ces tableaux ne sont plus que des ébauches, et

des ébauches peu avancées… Chaque objet se dessine par un contour apparent ou

réel et les paysages de M. Daubigny n’offrent guère que des taches de couleur

juxtaposées”. Mais le but de Daubigny était justement de résumer des

impressions (en 1865 un critique l’avait même appelé le “chef de l’école de

l’impression”) et il était prêt à sacrifier une partie de la vérité littérale à

la recherche d’une expression plus fidèle des aspects sans cesse changeants de

la nature».

Tout cela se passait bien avant le Salon

des refusés. Rappelons l’anecdote. Pour le Salon officiel, le jury composé d’artistes académiciens avait

refusé 3 000 des 5 000 œuvres présentées. L’empereur Napoléon III,  trouvant

même que la purge était excessive, patronna le Salon des refusés qui s’ouvrit le 15 mai 1863 au Palais de

l’Industrie au grand dam des académiciens. 1 200 œuvres furent exposées dans

douze salles annexes, parmi lesquelles des toiles de Manet. Parmi ces artistes,

de futurs peintres impressionnistes. Nul doute qu’on y parla beaucoup d’impression, du moins presque autant

qu’au Café Guerbois : «Il paraît certain

que le mot impression fut souvent

prononcé au cours de ces discussions. Les critiques l’employaient depuis

quelque temps pour caractériser les efforts des paysagistes comme Corot,

Daubigny et Jongkind; [Théodore]

Rousseau lui-même avait parlé de ses tentatives pour rester fidèle “à

l’impression vierge de la nature” et Manet, bien qu’il ne fût pas

essentiellement intéressé par le paysage, avait insisté, à l’occasion de sa

grande exposition de 1867, pour dire que son intention était de “communiquer

son impression”. Albert Wolff, critique plutôt hostile aux jeunes peintres,

venait d’écrire justement à propos de Manet qu’il rendait “admirablement la

première impression de la nature”. D’après son ami Proust, Manet se servait du

terme impression déjà depuis une

dizaine d’années environ».

Précisons toutefois que nous ne sommes pas rendus encore à l’ère de

l’impressionnisme, mais toujours sous la mouvance de Barbizon.

trouvant

même que la purge était excessive, patronna le Salon des refusés qui s’ouvrit le 15 mai 1863 au Palais de

l’Industrie au grand dam des académiciens. 1 200 œuvres furent exposées dans

douze salles annexes, parmi lesquelles des toiles de Manet. Parmi ces artistes,

de futurs peintres impressionnistes. Nul doute qu’on y parla beaucoup d’impression, du moins presque autant

qu’au Café Guerbois : «Il paraît certain

que le mot impression fut souvent

prononcé au cours de ces discussions. Les critiques l’employaient depuis

quelque temps pour caractériser les efforts des paysagistes comme Corot,

Daubigny et Jongkind; [Théodore]

Rousseau lui-même avait parlé de ses tentatives pour rester fidèle “à

l’impression vierge de la nature” et Manet, bien qu’il ne fût pas

essentiellement intéressé par le paysage, avait insisté, à l’occasion de sa

grande exposition de 1867, pour dire que son intention était de “communiquer

son impression”. Albert Wolff, critique plutôt hostile aux jeunes peintres,

venait d’écrire justement à propos de Manet qu’il rendait “admirablement la

première impression de la nature”. D’après son ami Proust, Manet se servait du

terme impression déjà depuis une

dizaine d’années environ».

Précisons toutefois que nous ne sommes pas rendus encore à l’ère de

l’impressionnisme, mais toujours sous la mouvance de Barbizon.

|

| Claude Monet. Bassin aux nymphéas, 1899. |

|

| Auguste Renoir. Autoportrait. |

C’est le succès parisien qui fit le mouvement

impressionniste. Lionello Venturi le reconnaît : «L’impressionnisme en tant que goût…, a été réalisé par quelques

peintres à Paris entre 1870 et 1880. Il se sépara nettement de la tradition de

la peinture européenne et son influence se répandit dans de vastes proportions.

Il est encore vivant aujourd’hui comme un des éléments du goût actuel. Il n’a

pas seulement modifié la peinture, mais encore la littérature, la musique, et

jusqu’à la critique. En laissant de côté certaines compositions de personnages

de Renoir, le type d’impressionnisme le plus facile à saisir et le plus courant

- et même son origine historique - se trouvent dans la peinture de paysage».

Venturi se satisfait de parler goût, et

la chose devrait en rester là. Mais les critiques de l’époque, séduits par

l’originalité des œuvres rassemblées, poussèrent plus loin l’analyse. Il y a

peu encore, la critique d’art Joy Newton considérait que : «les Impressionnistes étaient les seuls, à

cette époque, à découvrir de nouvelles qualités esthétiques dans la vie

moderne. Auparavant, les peintres cherchaient un sujet pittoresque comme motif,

mais les Impressionnistes ont appliqué leur technique lyrique à des sujets

considérés jusqu’alors comme laids. Les nombreux tableaux des cafés, des

marchés, des gares, des théâtres et des gens à leur travail ont une atmosphère

qui rappelle certains passages des romans de Zola…».

Cette association n’est pas originale; elle rappelle deux choses qui

sont : les origines esthétiques de l’impression

Barbizon rejoignant la philosophie positiviste des peintres réalistes dans

la formation du mouvement impressionniste et la dérive même du mouvement qui,

de son culte de la nature, finit par le pousser dans l’extravagance des

post-impressionnistes du tournant du siècle ramenant la perception du regard

dans l’organisation cérébrale du champ visuel.

Le mythe impressionniste, une fois que nous

quittons le champ des anecdotes pour entrer dans celui de l’histoire de l’art,

se résume à ce qu’en critique Pierre Francastel : «Les impressionnistes auraient  découvert à un moment donné une nouvelle

méthode de représenter l’univers et elle se serait ensuite diffusée

internationalement. Les faits sont présentés absolument comme si

l’impressionnisme était une recette qui restait à découvrir, comme on trouve un

produit naturel encore inconnu dans la nature. Toute l’histoire de

l’impressionnisme telle que M. Rewald la conçoit se réduit en somme au récit

d’une série de rencontres entre quelques jeunes gens travaillant à Paris vers

la même époque et à la mise au point progressive entre eux tous d’un procédé

technique. On retrouve ici l’erreur d’optique qui a présidé jadis à la

formation des thèses relatives aux origines de la Renaissance. Même illusion de

l’existence d’une sorte de formule toute prête dans la nature ou dans le

cerveau humain et qu’il s’agit de mettre au jour. […] [I]l a rassemblé des anecdotes sur la vie des

peintres impressionnistes. Il s’est refusé à poser le problème du style, il a

méconnu le fait que, toute leur vie, les impressionnistes - et c’est ce qui

fait leur grandeur - ont tâtonné et que le mouvement dont ils ont été les

initiateurs ne s’est pas terminé un beau soir d’été parce que le dernier mot

d’une certaine méthode était trouvé, tandis que déjà leurs successeurs passaient

à la recherche de la formule suivante, toute prête dans les magasins de

l’histoire».

La critique de Francastel, plus intéressée par la sociologie de l’art que par

les anecdotes truculentes, vise surtout à souligner les faiblesses du livre de

Rewald. Mais il montre à quel point il est difficile de parler des

impressionnistes sans participer du mythe, soit en bien soit en mal.

L’importance que le XXe siècle leur a accordée s’est étendue dans l’espace et

dans le temps. Il existe un impressionnisme jusqu’aux Étas-Unis, bien

évidemment, mais tous ces impressionnismes nationaux sont effacés pour laisser

la place au seul mouvement parisien : «Les

réalisations de l’impressionnisme étaient devenues le patrimoine commun, point

de départ pour de nouvelles conquêtes. Il est exact, néanmoins, que les jeunes

avaient fini par rejeter la plupart des principes impressionnistes, que les

fauves, les cubistes, les expressionnistes, les futuristes, les dadaïstes, les

surréalistes avaient

découvert à un moment donné une nouvelle

méthode de représenter l’univers et elle se serait ensuite diffusée

internationalement. Les faits sont présentés absolument comme si

l’impressionnisme était une recette qui restait à découvrir, comme on trouve un

produit naturel encore inconnu dans la nature. Toute l’histoire de

l’impressionnisme telle que M. Rewald la conçoit se réduit en somme au récit

d’une série de rencontres entre quelques jeunes gens travaillant à Paris vers

la même époque et à la mise au point progressive entre eux tous d’un procédé

technique. On retrouve ici l’erreur d’optique qui a présidé jadis à la

formation des thèses relatives aux origines de la Renaissance. Même illusion de

l’existence d’une sorte de formule toute prête dans la nature ou dans le

cerveau humain et qu’il s’agit de mettre au jour. […] [I]l a rassemblé des anecdotes sur la vie des

peintres impressionnistes. Il s’est refusé à poser le problème du style, il a

méconnu le fait que, toute leur vie, les impressionnistes - et c’est ce qui

fait leur grandeur - ont tâtonné et que le mouvement dont ils ont été les

initiateurs ne s’est pas terminé un beau soir d’été parce que le dernier mot

d’une certaine méthode était trouvé, tandis que déjà leurs successeurs passaient

à la recherche de la formule suivante, toute prête dans les magasins de

l’histoire».

La critique de Francastel, plus intéressée par la sociologie de l’art que par

les anecdotes truculentes, vise surtout à souligner les faiblesses du livre de

Rewald. Mais il montre à quel point il est difficile de parler des

impressionnistes sans participer du mythe, soit en bien soit en mal.

L’importance que le XXe siècle leur a accordée s’est étendue dans l’espace et

dans le temps. Il existe un impressionnisme jusqu’aux Étas-Unis, bien

évidemment, mais tous ces impressionnismes nationaux sont effacés pour laisser

la place au seul mouvement parisien : «Les

réalisations de l’impressionnisme étaient devenues le patrimoine commun, point

de départ pour de nouvelles conquêtes. Il est exact, néanmoins, que les jeunes

avaient fini par rejeter la plupart des principes impressionnistes, que les

fauves, les cubistes, les expressionnistes, les futuristes, les dadaïstes, les

surréalistes avaient  successivement ouvert des horizons tout à fait nouveau.

Mais leurs efforts avaient été alimentés par l’œuvre de Cézanne, Gauguin, van

Gogh et Seurat qui, tous, étaient passés par une phase impressionniste. Si

l’influence directe de l’impressionnisme sur l’art contemporain peut paraître

parfois négligeable, si de tous les maîtres du XXe siècle, seul Bonnard a

continué à développer son propre style dans un esprit authentiquement

impressionniste, ce fut néanmoins l’art de Monet et de ses compagnons qui

abolit d’innombrables préjugés et ouvrit la route à des hardiesses de plus en

plus grandes de technique, de couleur et d’abstraction».

Rewald a effectivement tort de ne pas s’être intéressé à l’impressionnisme hors

du cercle parisien, excluant par le fait même les recherches esthétiques faites

ailleurs, dans d’autres nations occidentales. Et, comme il se doit, l’expansion

dans l’espace du mythe français de l’impressionnisme trouve son équivalent dans

l’étirement dans le temps. L’impressionnisme français remonte dans le passé

jusqu’à marginaliser les tendances existantes, réaliste, naturaliste et

symboliste, puis à avaler ses prédécesseurs de Barbizon : «À cent lieux de la théâtralité de la

peinture académique, émergent dans la seconde moitié du 19e siècle les premiers

balbutiements de la modernité picturale. En se fondant sur l’expérience

visuelle concrète, l’artiste, promoteur de ce qui

successivement ouvert des horizons tout à fait nouveau.

Mais leurs efforts avaient été alimentés par l’œuvre de Cézanne, Gauguin, van

Gogh et Seurat qui, tous, étaient passés par une phase impressionniste. Si

l’influence directe de l’impressionnisme sur l’art contemporain peut paraître

parfois négligeable, si de tous les maîtres du XXe siècle, seul Bonnard a

continué à développer son propre style dans un esprit authentiquement

impressionniste, ce fut néanmoins l’art de Monet et de ses compagnons qui

abolit d’innombrables préjugés et ouvrit la route à des hardiesses de plus en

plus grandes de technique, de couleur et d’abstraction».

Rewald a effectivement tort de ne pas s’être intéressé à l’impressionnisme hors

du cercle parisien, excluant par le fait même les recherches esthétiques faites

ailleurs, dans d’autres nations occidentales. Et, comme il se doit, l’expansion

dans l’espace du mythe français de l’impressionnisme trouve son équivalent dans

l’étirement dans le temps. L’impressionnisme français remonte dans le passé

jusqu’à marginaliser les tendances existantes, réaliste, naturaliste et

symboliste, puis à avaler ses prédécesseurs de Barbizon : «À cent lieux de la théâtralité de la

peinture académique, émergent dans la seconde moitié du 19e siècle les premiers

balbutiements de la modernité picturale. En se fondant sur l’expérience

visuelle concrète, l’artiste, promoteur de ce qui  va devenir la révolution

impressionniste, peint ce qu’il observe et ce qu’il sent, bref, réalise

directement une expérience. Le caractère est profondément novateur, moderne :

en exprimant une réalité mouvante, fugitive, l’œuvre réalisée par l’artiste

cesse d’être une simple représentation pour donner naissance à une réalité

vivante, perceptive».

Ne voilà-t-il pas que l’impressionnisme succède pour le remplacer au romantisme

(rejet de la théâtralité) et englobe

par le fait même tous les peintres qui ont travaillé sur l’expérience chromatique

et l’observation. Or, comme nous l’avons vu précédemment, réalistes et

symbolistes avaient chacun leurs soucis d’approcher méthodiquement l’expérience

visuelle et l’observation de l’espace figuratif. C’est ce que nous entendons

par l’aspect positivement amplificateur du mythe de l’impressionnisme, mais il

y a également un aspect négativement réducteur lié aux commentaires

désobligeants qui se sont manifestés dès l’époque et sur lequel, le génie

impressionniste apparaît comme la victime d’une injuste persécution et qui se

résume par cet encart d’Albert Wolff paru dans Le Figaro du 3 avril 1876 : «La

rue Le Peletier a du malheur. Après l’incendie de l’Opéra, voici un nouveau

désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une

exposition qu’on dit être de peinture. Le passant inoffensif, attiré par les

drapeaux qui décorent la façade, entre, et à ses yeux épouvantés s’offre un

spectacle cruel : cinq à six aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux

atteints de la folie de l’ambition, s’y sont donné rendez-vous pour exposer

leurs œuvres. Il y a des gens qui pouffent de rire devant ces choses. Moi, j’ai

le cœur serré…».

va devenir la révolution

impressionniste, peint ce qu’il observe et ce qu’il sent, bref, réalise

directement une expérience. Le caractère est profondément novateur, moderne :

en exprimant une réalité mouvante, fugitive, l’œuvre réalisée par l’artiste

cesse d’être une simple représentation pour donner naissance à une réalité

vivante, perceptive».

Ne voilà-t-il pas que l’impressionnisme succède pour le remplacer au romantisme

(rejet de la théâtralité) et englobe

par le fait même tous les peintres qui ont travaillé sur l’expérience chromatique

et l’observation. Or, comme nous l’avons vu précédemment, réalistes et

symbolistes avaient chacun leurs soucis d’approcher méthodiquement l’expérience

visuelle et l’observation de l’espace figuratif. C’est ce que nous entendons

par l’aspect positivement amplificateur du mythe de l’impressionnisme, mais il

y a également un aspect négativement réducteur lié aux commentaires

désobligeants qui se sont manifestés dès l’époque et sur lequel, le génie

impressionniste apparaît comme la victime d’une injuste persécution et qui se

résume par cet encart d’Albert Wolff paru dans Le Figaro du 3 avril 1876 : «La

rue Le Peletier a du malheur. Après l’incendie de l’Opéra, voici un nouveau

désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une

exposition qu’on dit être de peinture. Le passant inoffensif, attiré par les

drapeaux qui décorent la façade, entre, et à ses yeux épouvantés s’offre un

spectacle cruel : cinq à six aliénés, dont une femme, un groupe de malheureux

atteints de la folie de l’ambition, s’y sont donné rendez-vous pour exposer

leurs œuvres. Il y a des gens qui pouffent de rire devant ces choses. Moi, j’ai

le cœur serré…».

|

| Édouard Manet. Théodore Duret.1868 |

Tous les mouvements d’art ou de lettres ont eu leurs

détracteurs. Réalistes, naturalistes, symbolistes, chaque artiste ou écrivain

recevait sa part de pavés. Dans la mesure où les œuvres exposées des

impressionnistes étaient nombreuses, probablement que la quantité des pavés a

cru en proportion. Répondant au sarcastique critique du Figaro, «au printemps de

1878, Duret vint à l’aide de ses amis en écrivant une brochure, Les peintres impressionnistes, dans laquelle il essaya de convaincre le

public que les innovateurs sont toujours en butte aux railleries avant d’être

reconnus […], et il concluait en prédisant que le jour viendrait où leur art

serait universellement accepté».

Cette défense généreuse promouvait non plus le goût mais l’innovation attribuée

à l’impressionnisme. Au-delà du goût, c’était le «progrès» qu’ils

représentaient en peinture qui était sanctionné  par les rieurs. C’est à leur

corps défendant, finalement, que le mot finit par leur être imposer au fond de

la gorge : «Le mot impressionnisme, inventé par esprit de dérision, devait

bientôt être accepté par le groupe d’amis. Malgré la répugnance manifestée par

Renoir pour tout ce qui pouvait leur donner l’apparence de constituer une

nouvelle école artistique, malgré l’hostilité de Degas à admettre l’application

de ce terme à son art, et malgré l’obstination de Zola à appeler ces peintres

“naturalistes”, le mot nouveau devait rester. Bien que chargé de ridicule et

vague en lui-même, ce vocable semblait aussi bon que tout autre pour souligner

l’élément commun de leurs efforts. Aucun terme, à lui seul, ne pouvait

prétendre définir avec précision les tendances d’un groupe de peintres qui

mettaient leurs propres sensations au-dessus de tout programme artistique. Mais

quelle qu’ait été la signification du mot “impressionnisme” à l’origine, son

vrai sens devait être formulé non par des critiques ironiques mais par les

peintres eux-mêmes. C’est ainsi que de leur milieu, et sans doute avec leur

consentement, vint la première définition du terme. C’est un ami de Renoir qui

la proposa bientôt, en écrivant : “Traiter un sujet pour les tons et non pour

le sujet lui-même, voilà ce qui distingue les impressionnistes des autres peintres”». L’historien d’art Venturi a essayé de trouver une raison plus profonde de la

part des critiques qui ont rejeté l’œuvre

des impressionnistes. Il avance comme explication que «l’atmosphère

par les rieurs. C’est à leur

corps défendant, finalement, que le mot finit par leur être imposer au fond de

la gorge : «Le mot impressionnisme, inventé par esprit de dérision, devait

bientôt être accepté par le groupe d’amis. Malgré la répugnance manifestée par

Renoir pour tout ce qui pouvait leur donner l’apparence de constituer une

nouvelle école artistique, malgré l’hostilité de Degas à admettre l’application

de ce terme à son art, et malgré l’obstination de Zola à appeler ces peintres

“naturalistes”, le mot nouveau devait rester. Bien que chargé de ridicule et

vague en lui-même, ce vocable semblait aussi bon que tout autre pour souligner

l’élément commun de leurs efforts. Aucun terme, à lui seul, ne pouvait

prétendre définir avec précision les tendances d’un groupe de peintres qui

mettaient leurs propres sensations au-dessus de tout programme artistique. Mais

quelle qu’ait été la signification du mot “impressionnisme” à l’origine, son

vrai sens devait être formulé non par des critiques ironiques mais par les

peintres eux-mêmes. C’est ainsi que de leur milieu, et sans doute avec leur

consentement, vint la première définition du terme. C’est un ami de Renoir qui

la proposa bientôt, en écrivant : “Traiter un sujet pour les tons et non pour

le sujet lui-même, voilà ce qui distingue les impressionnistes des autres peintres”». L’historien d’art Venturi a essayé de trouver une raison plus profonde de la

part des critiques qui ont rejeté l’œuvre

des impressionnistes. Il avance comme explication que «l’atmosphère  impressionniste suggérée par les vibrations de couleurs

séparées et pleine de reflets des lumières était le motif central de l’artiste

: aussi celui-ci accentuait-il l’effet de la surface et diminuait-il l’illusion

de la profondeur. Cela était dû à l’intime cohérence de la vision; mais nombre

de critiques ne s’en aperçurent pas, et, confondant la peinture en surface avec

la peinture superficielle, critiquèrent les impressionnistes en ce pourquoi précisément, ils auraient dû les louer; car il n'existe aucune loi esthétique imposant à la peinture

impressionniste suggérée par les vibrations de couleurs

séparées et pleine de reflets des lumières était le motif central de l’artiste

: aussi celui-ci accentuait-il l’effet de la surface et diminuait-il l’illusion

de la profondeur. Cela était dû à l’intime cohérence de la vision; mais nombre

de critiques ne s’en aperçurent pas, et, confondant la peinture en surface avec

la peinture superficielle, critiquèrent les impressionnistes en ce pourquoi précisément, ils auraient dû les louer; car il n'existe aucune loi esthétique imposant à la peinture  un effet à trois dimensions. Enfin la conception même du

mouvement fut toute nouvelle chez les impressionnistes. Étant donné que

l’origine de leur peinture se trouve dans les reflets de l’eau, l’effet

d’ensemble fut un effet de mouvement perpétuel, de vibrations cosmiques. Le

moindre objet statique introduit par inadvertance au milieu de cette vibration détruisait

entièrement l’effet. Réaliser la vibration cosmique signifia pour eux révéler

l’impression de l’énergie qui est la vie de la nature. La lumière vibrante

imprimée dans toute chose représente la vie et la vigueur».

Inutile de préciser que Venturi défend l’apport des impressionnistes,

contrairement à l’anthropologue Gilbert Durand : «Le cas de l’Impressionnisme est bien significatif : en un sens il est

l’aboutissement triomphant du naturalisme romantique. Mais ce n’est qu’une

apparence. En profondeur, il n’est que l’envahissement scientiste et prométhéen

de la sensibilité, via les lois de Chevreul sur la lumière qui sont aux

antipodes de la Farbenlehre de Gœthe, tandis que le choix du nom de l’école

elle-même, “impressionnisme”, ramène et réduit la nature à un codage purement

psychologique. Car l’apologie décadente et scientiste de la paranoïa marie avec

bonheur la dissection scientiste des données naturelles et la frénésie

envahissante des pulsions du moi».

Comme on peut le constater, la querelle autour des impressionnistes n’est pas

terminée.

un effet à trois dimensions. Enfin la conception même du

mouvement fut toute nouvelle chez les impressionnistes. Étant donné que

l’origine de leur peinture se trouve dans les reflets de l’eau, l’effet

d’ensemble fut un effet de mouvement perpétuel, de vibrations cosmiques. Le

moindre objet statique introduit par inadvertance au milieu de cette vibration détruisait

entièrement l’effet. Réaliser la vibration cosmique signifia pour eux révéler

l’impression de l’énergie qui est la vie de la nature. La lumière vibrante

imprimée dans toute chose représente la vie et la vigueur».

Inutile de préciser que Venturi défend l’apport des impressionnistes,

contrairement à l’anthropologue Gilbert Durand : «Le cas de l’Impressionnisme est bien significatif : en un sens il est

l’aboutissement triomphant du naturalisme romantique. Mais ce n’est qu’une

apparence. En profondeur, il n’est que l’envahissement scientiste et prométhéen

de la sensibilité, via les lois de Chevreul sur la lumière qui sont aux

antipodes de la Farbenlehre de Gœthe, tandis que le choix du nom de l’école

elle-même, “impressionnisme”, ramène et réduit la nature à un codage purement

psychologique. Car l’apologie décadente et scientiste de la paranoïa marie avec

bonheur la dissection scientiste des données naturelles et la frénésie

envahissante des pulsions du moi».

Comme on peut le constater, la querelle autour des impressionnistes n’est pas

terminée.

Exposer les différents aspects du mythe ne nous

révèle pas pour autant ce que fut l’impressionnisme, objectivement ni

subjectivement. Cela nous informe surtout sur la réception du mouvement.

Commençons par un paradoxe. Lorsque les Américains négocièrent avec l’Allemagne

un arrangement suite à leur dette de  guerre, le fameux plan Dawes signé le 24

juillet 1924, chargé de prêter aux débiteurs le montant à rembourser,

l’économiste Paul Auld commenta par cette figure de style : «Que reste-t-il alors à ces esprits sérieux

qui croient que le monde est détraqué? Il faut d’une manière ou d’une autre

convaincre le prêteur, dans son propre intérêt. Aussi, on adopte la méthode

impressionniste. Le détail est séparé de l’ensemble du sujet, et l’on peint le

danger comme quelque chose de vague, sombre et mystérieux».

La méthode impressionniste consisterait-elle à séparer les détails de

l’ensemble du sujet, tout cela sur fond brumeux? Que la chose soit exacte ou

non en ce qui a trait au plan Dawes, ou le fait que l’économie serait une

affaire de perception impressionniste,

la facture impressionniste pourrait se résumer à cette phrase. Mais ce ne

serait là que le résultat, nous n’en sommes pas encore à la définition même du

processus créatif. Pour cela, il faut interroger l’intention des artistes. Que

voulait un peintre classé dans la catégorie impressionniste lorsqu’il se

trouvait devant sa toile? «C’est Manet,

le précurseur, qui fut le premier à déclarer qu’il voulait être “de son temps”

et peindre “ce qu’il voyait”. Autrement dit, inspirés par Courbet, les

impressionnistes étaient avant tout des réalistes qui rejetaient les légendes

chrétiennes, la flatterie sociale et l’esthétique académique afin de révéler,

au lieu d’interpréter, le monde qui les entourait. Rejetant l’idée consacrée

selon laquelle la peinture était une activité cérébrale, les impressionnistes,

dans leurs essais optiques, comptaient sur l’œil humain pour transmettre la

réalité sans médiation mentale. En conséquence, ils quittèrent leurs ateliers

sombres pour le grand jour de la société, de la ville et de la campagne».

L’œil. Pour un impressionniste, tout est dans l’œil, le regard, bref la

perception visuelle; ce qui le distingue d’un peintre réaliste comme Courbet.

La sensibilité l’emporte sur la

guerre, le fameux plan Dawes signé le 24

juillet 1924, chargé de prêter aux débiteurs le montant à rembourser,

l’économiste Paul Auld commenta par cette figure de style : «Que reste-t-il alors à ces esprits sérieux

qui croient que le monde est détraqué? Il faut d’une manière ou d’une autre

convaincre le prêteur, dans son propre intérêt. Aussi, on adopte la méthode

impressionniste. Le détail est séparé de l’ensemble du sujet, et l’on peint le

danger comme quelque chose de vague, sombre et mystérieux».

La méthode impressionniste consisterait-elle à séparer les détails de

l’ensemble du sujet, tout cela sur fond brumeux? Que la chose soit exacte ou

non en ce qui a trait au plan Dawes, ou le fait que l’économie serait une

affaire de perception impressionniste,

la facture impressionniste pourrait se résumer à cette phrase. Mais ce ne

serait là que le résultat, nous n’en sommes pas encore à la définition même du

processus créatif. Pour cela, il faut interroger l’intention des artistes. Que

voulait un peintre classé dans la catégorie impressionniste lorsqu’il se

trouvait devant sa toile? «C’est Manet,

le précurseur, qui fut le premier à déclarer qu’il voulait être “de son temps”

et peindre “ce qu’il voyait”. Autrement dit, inspirés par Courbet, les

impressionnistes étaient avant tout des réalistes qui rejetaient les légendes

chrétiennes, la flatterie sociale et l’esthétique académique afin de révéler,

au lieu d’interpréter, le monde qui les entourait. Rejetant l’idée consacrée

selon laquelle la peinture était une activité cérébrale, les impressionnistes,

dans leurs essais optiques, comptaient sur l’œil humain pour transmettre la

réalité sans médiation mentale. En conséquence, ils quittèrent leurs ateliers

sombres pour le grand jour de la société, de la ville et de la campagne».

L’œil. Pour un impressionniste, tout est dans l’œil, le regard, bref la

perception visuelle; ce qui le distingue d’un peintre réaliste comme Courbet.

La sensibilité l’emporte sur la  réflexion logique, le goût scientiste se

déplace de la forme vers les mécanismes de la perception sensorielle des couleurs. En cela, les

impressionnistes firent un pas de plus vers la reproduction de la réalité qui

ne perçoit pas les lignes, mais seulement les formes par l’éclairage et les

dispositions : «Il ne s’agit plus de

représenter la réalité, mais ce qui apparaît à l’artiste à l’issue d’une

observation pénétrante : la vie en mouvement à travers la palpitation vitale de

la nature et la réalité mouvante des phénomènes, les restituant par la force

des couleurs et des lumières, dimensions essentielles des productions

impressionnistes. Paul Smith parle “de la volonté affichée par les peintres de

traduire la moindre information visuelle arrachée au spectacle mouvant du

réel”. L’artiste est résolument moderne; il réalise un brouillage conduisant à

une dissolution de la forme, une liberté du sujet, favorisant l’expression de

la couleur et de la lumière, transformant le tableau, contrairement à la tradition

académique, en espace perceptif, vivant. L’œuvre devient dynamique et vibrante,

la fonction de l’art vise avant tout une expérience. Voilà une caractéristique

essentielle de la modernité artistique».

Par contre, les impressionnistes complétèrent parfaitement la rupture amorcée

par le réalisme de Courbet : «Sans

souscrire aux spéculations idéologiques sur la “visibilité pure” […], nous devons admettre cependant que, dans

la pratique picturale, Courbet et les impressionnistes opposent la visibilité

comme production à la visibilité

comme représentation. Cette

restitution matérialiste passe effectivement par la dé-nomination du réel,

c’est-à-dire par l’exercice d’une amnésie verbale devant le motif».

Cette distinction est essentielle.

réflexion logique, le goût scientiste se

déplace de la forme vers les mécanismes de la perception sensorielle des couleurs. En cela, les

impressionnistes firent un pas de plus vers la reproduction de la réalité qui

ne perçoit pas les lignes, mais seulement les formes par l’éclairage et les

dispositions : «Il ne s’agit plus de

représenter la réalité, mais ce qui apparaît à l’artiste à l’issue d’une

observation pénétrante : la vie en mouvement à travers la palpitation vitale de

la nature et la réalité mouvante des phénomènes, les restituant par la force

des couleurs et des lumières, dimensions essentielles des productions

impressionnistes. Paul Smith parle “de la volonté affichée par les peintres de

traduire la moindre information visuelle arrachée au spectacle mouvant du

réel”. L’artiste est résolument moderne; il réalise un brouillage conduisant à

une dissolution de la forme, une liberté du sujet, favorisant l’expression de

la couleur et de la lumière, transformant le tableau, contrairement à la tradition

académique, en espace perceptif, vivant. L’œuvre devient dynamique et vibrante,

la fonction de l’art vise avant tout une expérience. Voilà une caractéristique

essentielle de la modernité artistique».

Par contre, les impressionnistes complétèrent parfaitement la rupture amorcée

par le réalisme de Courbet : «Sans

souscrire aux spéculations idéologiques sur la “visibilité pure” […], nous devons admettre cependant que, dans

la pratique picturale, Courbet et les impressionnistes opposent la visibilité

comme production à la visibilité

comme représentation. Cette

restitution matérialiste passe effectivement par la dé-nomination du réel,

c’est-à-dire par l’exercice d’une amnésie verbale devant le motif».

Cette distinction est essentielle.

La visibilité, encore rattachée à la cérébralité

en tant que reproduction chez Courbet, passe avec les impressionnistes à une

véritable production en soi. Le

sujet, la nature, ne relève plus tant de l’ordre naturaliste mais comme

expression de la vivacité et de la diversité de la vie, d’où ce déplacement des

scènes  encore théâtralisées chez Courbet à des scènes sans autre mise en scène

que celle de la nature et de l’instant, car on le verra surtout avec Cézanne,

le temps entre dans la composition impressionniste comme jamais depuis l’âge

baroque. Cézanne est à Courbet ce qu’un Caravage était à un Piero della

Francesca. Il y a donc une opposition structurelle entre Courbet d’un côté et

les impressionnistes de l’autre. Comme le dit Vincent Fauque en citant

Cézanne : «L’impressionnisme est

moderne en ce sens qu’il instaure quelque chose de “primitif”, d’instinctif. À

travers “une apologie de la sensation immédiate et pure, l’impressionniste voit

et rend la nature telle qu’elle est, c’est-à-dire uniquement en vibrations

colorées”. Restituer au spectateur les impressions du peintre et le convier à

une expérience, voilà un des aspects essentiels que revêt le caractère de la

modernité et qui explique la surprise, déconcertante par nature, et la

réprobation avec laquelle vont être accueillies les premières productions

picturales des impressionnistes. Il ne s’agit plus de représenter, en

dépeignant objectivement un sujet, mais de faire place à la sensation

qu’éprouve le peintre et qu’il s’efforce de faire partager au spectateur;

démarche subjective par définition. “Peindre d’après nature ce n’est pas copier

l’objectif, c’est réaliser ses sensations”, nous dira Cézanne».

Voilà pourquoi il est permis d’affirmer que «l’impressionnisme fut une réaction au réalisme, à l’objectivité du

réalisme, et une affirmation des droits de la subjectivité, de la personnalité

de l’artiste. Ce détachement par rapport à l’objectivité était un idéal - mais

point un idéal intellectuel - précisément parce qu’il était fondé sur la

sensation. L’impressionnisme fut aussi une réaction au romantisme, une révolte

contre les passions humaines, d’ordre littéraire, historique ou politique qu’on

avait introduites dans l’art».

Ce sont les impressionnistes qui finissent par représenter le naturalisme en

peinture. La question, contrairement à celle décrite par Zola dans L’œuvre n’est pas entre Cézanne et

Manet, mais bien entre Courbet et Cézanne : «Son naturalisme radical le conduit à une attitude originale, bien que

simple, répétant toute approche dogmatique. Son attitude le conduit à

“explorer” le monde et à en exprimer la réalité telle qu’elle est ressentie.

Cette primauté de l’instinct et de la spontanéité amène le peintre à conférer à

ce qui est perçu plus d’importance qu’à ce qui est vu. Pour Giulio Argan, “il

s’agit de soustraire la sensation visuelle à toute expérience, à toute idée

reçue ou comportement préexistant susceptible d’en altérer l’instantanéité”». En cet instant, le terme impressionnisme fut sur le point d’être remplacé par celui de naturalisme : «Au début, Duranty appelle l’impressionnisme la “Nouvelle Peinture”.

Puis, les peintres du groupe sont nommé les Naturalistes, ce qui pouvait plaire

à Zola quand il faisait l’éloge de Manet. Mais les novateurs furent qualifiés

d’Impressionnistes quand Claude Monet, en 1874, exposa chez Nadar, boulevard

des Capucines, le tableau qu’on peut voir aujourd’hui au Musée Marmottan, et

qu’il intitula: Impression, lever de soleil. “Ça ne peut vraiment pas passer

pour une vue du Havre, pensait Monet, en mal de titre, devant ce lever de

soleil sur un port, mettez : impression”».

encore théâtralisées chez Courbet à des scènes sans autre mise en scène

que celle de la nature et de l’instant, car on le verra surtout avec Cézanne,

le temps entre dans la composition impressionniste comme jamais depuis l’âge

baroque. Cézanne est à Courbet ce qu’un Caravage était à un Piero della

Francesca. Il y a donc une opposition structurelle entre Courbet d’un côté et

les impressionnistes de l’autre. Comme le dit Vincent Fauque en citant

Cézanne : «L’impressionnisme est

moderne en ce sens qu’il instaure quelque chose de “primitif”, d’instinctif. À

travers “une apologie de la sensation immédiate et pure, l’impressionniste voit

et rend la nature telle qu’elle est, c’est-à-dire uniquement en vibrations

colorées”. Restituer au spectateur les impressions du peintre et le convier à

une expérience, voilà un des aspects essentiels que revêt le caractère de la

modernité et qui explique la surprise, déconcertante par nature, et la

réprobation avec laquelle vont être accueillies les premières productions

picturales des impressionnistes. Il ne s’agit plus de représenter, en

dépeignant objectivement un sujet, mais de faire place à la sensation

qu’éprouve le peintre et qu’il s’efforce de faire partager au spectateur;

démarche subjective par définition. “Peindre d’après nature ce n’est pas copier

l’objectif, c’est réaliser ses sensations”, nous dira Cézanne».

Voilà pourquoi il est permis d’affirmer que «l’impressionnisme fut une réaction au réalisme, à l’objectivité du

réalisme, et une affirmation des droits de la subjectivité, de la personnalité

de l’artiste. Ce détachement par rapport à l’objectivité était un idéal - mais

point un idéal intellectuel - précisément parce qu’il était fondé sur la

sensation. L’impressionnisme fut aussi une réaction au romantisme, une révolte

contre les passions humaines, d’ordre littéraire, historique ou politique qu’on

avait introduites dans l’art».

Ce sont les impressionnistes qui finissent par représenter le naturalisme en

peinture. La question, contrairement à celle décrite par Zola dans L’œuvre n’est pas entre Cézanne et

Manet, mais bien entre Courbet et Cézanne : «Son naturalisme radical le conduit à une attitude originale, bien que

simple, répétant toute approche dogmatique. Son attitude le conduit à

“explorer” le monde et à en exprimer la réalité telle qu’elle est ressentie.

Cette primauté de l’instinct et de la spontanéité amène le peintre à conférer à

ce qui est perçu plus d’importance qu’à ce qui est vu. Pour Giulio Argan, “il

s’agit de soustraire la sensation visuelle à toute expérience, à toute idée

reçue ou comportement préexistant susceptible d’en altérer l’instantanéité”». En cet instant, le terme impressionnisme fut sur le point d’être remplacé par celui de naturalisme : «Au début, Duranty appelle l’impressionnisme la “Nouvelle Peinture”.

Puis, les peintres du groupe sont nommé les Naturalistes, ce qui pouvait plaire

à Zola quand il faisait l’éloge de Manet. Mais les novateurs furent qualifiés

d’Impressionnistes quand Claude Monet, en 1874, exposa chez Nadar, boulevard

des Capucines, le tableau qu’on peut voir aujourd’hui au Musée Marmottan, et

qu’il intitula: Impression, lever de soleil. “Ça ne peut vraiment pas passer

pour une vue du Havre, pensait Monet, en mal de titre, devant ce lever de

soleil sur un port, mettez : impression”».

|

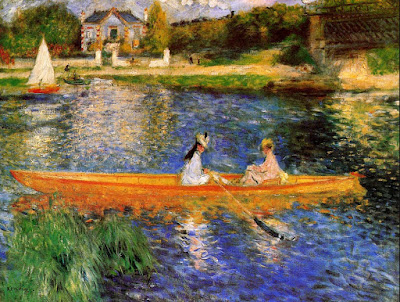

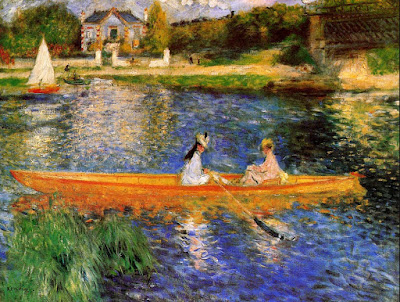

| Auguste Renoir. Le déjeuner des canotiers. |

Cette immédiateté entre l’artiste et la nature

passait par l’instantané du champ visuel chromatique. L’impressionnisme, c’est

la lumière prise comme médium entre le monde réel des formes et l’expérience

perceptive de l’artiste. La lumière donne à l’artiste la perception des formes

et réussit mieux que la perspective traditionnelle, réaliste, à rendre compte

de la profondeur des champs de vision. Et Rewald de remarquer : «La nature cessait d’être un objet

susceptible d’interprétation comme pour les peintres de Barbizon; elle devenait

la source directe de sensations pures, et rien ne pouvait mieux reproduire ces

sensations que cette nouvelle technique qui, au lieu d’insister sur les

détails, retenait l’impression générale dans toute sa richesse de couleur et de

vie».

Et le mot final pourrait revenir à Paul Klee : «L’art ne reproduit pas le visible; il rend visible».

Les peintres prirent progressivement conscience de cette expérience intérieure

grâce à une invention pratique dans le monde de la technique, celle des tubes

de couleurs. Désormais, le lourd  équipement des peintres se ramenait à une boîte qu'il devenait facile de déplacer vers l’extérieur. Les peintres, en sortant de leur studio,

se heurtaient au monde industriel, laid, bruyant et puant. Aussi, se

dirigèrent-ils vers des endroits plus beaux, plus calmes, plus

odoriférants : «Au cours des années

qui précédèrent 1870, trois jeunes gens : Monet, Renoir et Pissarro peignaient

les rives de la Seine et de l’Oise. C’étaient des peintres réalistes, attentifs

aux effets produits par la lumière dans l’eau, au mouvement, à la vie de ces

reflets, conscients des divisions de couleur qu’opère la transparence de l’eau,

dispensant ainsi le peintre d’employer, dans les ombres, des tons foncés. Ils

furent donc amenés à éclaircir leur palette et séparèrent les tons sur la toile

non pour suivre quelque théorie mais en raison de leur expérience spontanée de

la réalité. Pendant quelque temps, ils peignirent l’eau de cette façon

nouvelle, mais les collines, les arbres, les maisons et le ciel dans la

tradition réaliste, si bien que leurs toiles n’avaient pas d’équilibre. Afin

d’éviter cette erreur, ils s’efforcèrent de peindre tous les objets naturels -

et

équipement des peintres se ramenait à une boîte qu'il devenait facile de déplacer vers l’extérieur. Les peintres, en sortant de leur studio,

se heurtaient au monde industriel, laid, bruyant et puant. Aussi, se

dirigèrent-ils vers des endroits plus beaux, plus calmes, plus

odoriférants : «Au cours des années

qui précédèrent 1870, trois jeunes gens : Monet, Renoir et Pissarro peignaient

les rives de la Seine et de l’Oise. C’étaient des peintres réalistes, attentifs

aux effets produits par la lumière dans l’eau, au mouvement, à la vie de ces

reflets, conscients des divisions de couleur qu’opère la transparence de l’eau,

dispensant ainsi le peintre d’employer, dans les ombres, des tons foncés. Ils

furent donc amenés à éclaircir leur palette et séparèrent les tons sur la toile

non pour suivre quelque théorie mais en raison de leur expérience spontanée de

la réalité. Pendant quelque temps, ils peignirent l’eau de cette façon

nouvelle, mais les collines, les arbres, les maisons et le ciel dans la

tradition réaliste, si bien que leurs toiles n’avaient pas d’équilibre. Afin

d’éviter cette erreur, ils s’efforcèrent de peindre tous les objets naturels -

et  jusqu’aux personnages humains - de la même façon qu’ils avaient peint l’eau.

Ils créèrent donc toutes leurs images non pas seul on une forme abstraite, non

pas en clair-obscur, mais comme un reflet de lumière réel ou imaginaire. De la

nature, ils n’avaient choisi qu’un seul élément - la lumière - pour interpréter

la nature entière. La lumière, alors, ne fut plus un élément de la réalité,

mais un principe de style. L’impressionnisme était né».

Il fallut une dizaine d’années pour que l’expérience porta ses fruits. Vers

1883, Renoir «commença à se rendre compte

que, travaillant en plein air, il avait été trop préoccupé des phénomènes de

lumière pour prêter une attention suffisante à d’autres problèmes. “En peignant

directement devant la nature, disait Renoir, on en arrive à ne plus chercher

que l’effet, à ne plus composer, et on tombe vite dans la monotonie”. Si grand

était son mépris pour ce qu’il avait réalisé jusqu’alors qu’il se prit d’une

véritable haine pour l’impressionnisme. Par réaction, il peignit plusieurs

toiles où chaque détail - y compris le feuillage des arbres - était d’abord

soigneusement tracé à l’encre, avant d’être coloré».

La grande quantité d’œuvres peintes produites pendant la décennie des années

1870 semble avoir déjà atteint une certaine saturation au début des années

1880.

jusqu’aux personnages humains - de la même façon qu’ils avaient peint l’eau.

Ils créèrent donc toutes leurs images non pas seul on une forme abstraite, non

pas en clair-obscur, mais comme un reflet de lumière réel ou imaginaire. De la

nature, ils n’avaient choisi qu’un seul élément - la lumière - pour interpréter

la nature entière. La lumière, alors, ne fut plus un élément de la réalité,

mais un principe de style. L’impressionnisme était né».

Il fallut une dizaine d’années pour que l’expérience porta ses fruits. Vers

1883, Renoir «commença à se rendre compte

que, travaillant en plein air, il avait été trop préoccupé des phénomènes de

lumière pour prêter une attention suffisante à d’autres problèmes. “En peignant

directement devant la nature, disait Renoir, on en arrive à ne plus chercher

que l’effet, à ne plus composer, et on tombe vite dans la monotonie”. Si grand

était son mépris pour ce qu’il avait réalisé jusqu’alors qu’il se prit d’une

véritable haine pour l’impressionnisme. Par réaction, il peignit plusieurs

toiles où chaque détail - y compris le feuillage des arbres - était d’abord

soigneusement tracé à l’encre, avant d’être coloré».

La grande quantité d’œuvres peintes produites pendant la décennie des années

1870 semble avoir déjà atteint une certaine saturation au début des années

1880.

|

| Jongkind. Le port de Rotterdam, 1857 |

C’est pour avoir négligé les expériences

antérieures qu’il apparaît difficile de situer chronologiquement l’expérience

impressionniste. De 1860 environ à 1883, cela semble bien court pour une

expérience visuelle aussi importante. Mais en étendant dans l’amont jusqu’à

rejoindre Turner et Constable, le premier avec son impressionnisme chromatique

et le second avec sa sensibilité à reproduire la nature, l’impressionnisme ne

marquait pas le début d’une tradition artistique, mais plutôt sa fin. Durant

une certaine période, l’impressionnisme était entièrement contenu dans la

démarche du réalisme, voilà pourquoi Castagnary, l’ami  de Courbet et défenseur

du style réaliste reconnaissait la valeur de l’un des premiers peintres,

Jongkind (1819-1891), d’origine néerlandaise, dont on peut dire qu’il fut

impressionniste : «“Moi je l’aime,

ce Jongkind, avait déclaré Castagnary, l’ami de Courbet, il est artiste

jusqu’au bout des ongles; je lui trouve une vraie et rare sensibilité. Chez lui

tout gît dans l’impression.” Pour rester fidèle à ses impressions, Jongkind

s’ingénia à représenter dans ses toiles non ce qu’il savait de son sujet, mais

ce qu’il apercevait dans des conditions atmosphériques données. Avant de venir

à Honfleur dans l’été de 1864, il avait peint deux vues de l’abside de

Notre-Dame [de Paris], une fois dans

la lumière argentée d’un matinée d’hiver, une autre sous le ciel embrasé du

couchant. Plusieurs semaines et plusieurs mois peut-être séparent ces deux

études, mais dans chaque cas l’artiste avait

de Courbet et défenseur

du style réaliste reconnaissait la valeur de l’un des premiers peintres,

Jongkind (1819-1891), d’origine néerlandaise, dont on peut dire qu’il fut

impressionniste : «“Moi je l’aime,

ce Jongkind, avait déclaré Castagnary, l’ami de Courbet, il est artiste

jusqu’au bout des ongles; je lui trouve une vraie et rare sensibilité. Chez lui

tout gît dans l’impression.” Pour rester fidèle à ses impressions, Jongkind

s’ingénia à représenter dans ses toiles non ce qu’il savait de son sujet, mais

ce qu’il apercevait dans des conditions atmosphériques données. Avant de venir

à Honfleur dans l’été de 1864, il avait peint deux vues de l’abside de

Notre-Dame [de Paris], une fois dans

la lumière argentée d’un matinée d’hiver, une autre sous le ciel embrasé du

couchant. Plusieurs semaines et plusieurs mois peut-être séparent ces deux

études, mais dans chaque cas l’artiste avait  tenu à se placer exactement au

même endroit et à reproduire ce qu’il voyait. Tandis que sous la lumière vive

chaque détail architectural lui était apparu clairement, ces mêmes détails

s’étaient confondus dans la masse indistincte de l’abside au soleil couchant;

et Jongkind avait renoncé alors à tracer les arcs-boutants puisqu’il ne pouvait

plus nettement les voir. En substituant ainsi la forme apparente à la forme

réelle, Jongkind - comme Constable et Boudin avant lui - faisait des conditions

atmosphériques son véritable sujet d’étude. Monet allait bientôt le suivre dans

cette voie, peignant une rouge normande, un jour sous un ciel nuageux, et un

autre jour sous la neige. En observant comment les couleurs soi-disant locales

et les formes familières variaient selon les changements subis par leur

entourage, il fit un pas décisif vers la pleine compréhension de la nature».

Rien ne laissait présager, sinon cette atmosphère

propre aux œuvres de Jongkind que ce dernier finirait par aller à

contre-courant de la vague réaliste de l’époque. Au contraire, tandis que

l’aventure de Courbet s’achevait dans le four de la Commune de Paris, celle des

impressionnistes allait s’imposer au cours de la décennie qui suivrait :

tenu à se placer exactement au

même endroit et à reproduire ce qu’il voyait. Tandis que sous la lumière vive

chaque détail architectural lui était apparu clairement, ces mêmes détails

s’étaient confondus dans la masse indistincte de l’abside au soleil couchant;

et Jongkind avait renoncé alors à tracer les arcs-boutants puisqu’il ne pouvait

plus nettement les voir. En substituant ainsi la forme apparente à la forme

réelle, Jongkind - comme Constable et Boudin avant lui - faisait des conditions

atmosphériques son véritable sujet d’étude. Monet allait bientôt le suivre dans

cette voie, peignant une rouge normande, un jour sous un ciel nuageux, et un

autre jour sous la neige. En observant comment les couleurs soi-disant locales

et les formes familières variaient selon les changements subis par leur

entourage, il fit un pas décisif vers la pleine compréhension de la nature».

Rien ne laissait présager, sinon cette atmosphère

propre aux œuvres de Jongkind que ce dernier finirait par aller à

contre-courant de la vague réaliste de l’époque. Au contraire, tandis que

l’aventure de Courbet s’achevait dans le four de la Commune de Paris, celle des

impressionnistes allait s’imposer au cours de la décennie qui suivrait :  «Dans leur effort pour atteindre ce but et

trouver une expression plus fidèle à la première impression que donne

l’apparence des choses, les impressionnistes avaient créé un style nouveau.

S’étant complètement dégagés des principes traditionnels, ils avaient élaboré

ce style de manière à pouvoir suivre en toute liberté la voie des découvertes

que leur suggérait leur sensibilité intense. En agissant de cette manière, ils

renonçaient à toute prétention de recréer la réalité. Rejetant l’objectivité du

réalisme, ils avaient choisi un seul élément de la réalité - la lumière - pour

interpréter la nature tout entière. Ce nouveau point de vue avait petit à petit

amené les peintres à établir une nouvelle palette et à inventer une nouvelle

technique, adaptés à leurs efforts, pour capter le jeu fluide de la lumière.